O que fazer quando as coisas parecem boas a ponto de não haver como melhorar? Que narrativas gratificantes cabem na fábula que começa com "e foram felizes para sempre"?

Nick Bostrom, professor de Oxford e futurista renomado, acaba de lançar um livro, Deep Utopia, sobre o assunto, oferecendo mais perguntas do que respostas. "O que fazer quando não há nada para fazer? Construir castelos, ler na cama, conversar com os amigos, descansar no sol, jogar bridge, vôlei de praia, observar os pássaros (...)" (p. 245). Bostrom enumera dezenas de atividades que refletem a persistência desta dúvida, que pode ter maior valor presente do que futuro.

O livro está construído sobre a tese de que a grande dicotomia tecno-existencial da nossa era é a que opõe os pessimistas, temerosos dos efeitos mortíferos de uma suposta autonomia de máquina, e os otimistas, que apostam na capacidade da inteligência artificial de resolver a totalidade dos nossos problemas, sem crises existenciais, o que justamente nos obrigaria a criar pós-escritos para as histórias de final feliz.

Meu entendimento é diferente. A principal dicotomia que enxergo baseia-se na oposição freudiana entre pulsão de vida e pulsão de morte, mas não de maneira atemporal, como sugerem os psicanalistas, e sim dentro da conjuntura geopolítica que vem ganhando forma, em paralelo à aceleração da inteligência artificial. Eros nos desafia com problemas produtivos, enquanto Tânatos, crescendo na sombra, promete sangue, luto e dor, não pelas mãos das máquinas, mas pelas nossas mesmo.

Explico. No "Ocidente cultural" —América do Norte, Europa, Austrália e áreas ricas da América Latina—, mudanças de mentalidade são impulsionadas por saltos de eficiência no trato de tudo, algoritmização do pensamento, aumento da solidão e longevidade, além de incertezas sobre o futuro do trabalho. Na Califórnia, onde mora o 1% mais rico dessa gente privilegiada, o panorama incluiu também os riscos existenciais da IA, junto com as perspectivas utópicas que servem de contraponto.

O assombro gerado pela transformação algorítmica, nesses lugares, deriva-se integralmente da produtividade tecnológica —da capacidade da IA de nos livrar das planilhas e volantes automotivos, em economias de livre mercado, que precisarão incorporar novas dinâmicas distributivas e educacionais para mitigar a desigualdade de orientação ascendente.

Mesmo a aniquilação da nossa espécie tem um ar triunfante, como em tantas outras narrativas de superação do criador pela criatura. Não é por acaso que discursos futuristas utópicos e distópicos soam tão parecidos: eles são extensões de Eros, da lógica da criação contínua.

No entanto, a "Pax Americana", hegemônica desde a queda do Muro de Berlim (1989), está em declínio. Os efeitos atuais medem-se em megatons e os futuros, especula-se, em gigatons.

Isso me faz acreditar que a dicotomia mais aguda esteja entre o uso da IA para construir ou para destruir; de sua aplicação para criar desafios complexos, porém teoricamente gerenciáveis, como a eliminação de profissões e a redução das gratificações sociais, ou para gerar catástrofes humanitárias sem contrapartidas positivas reconhecíveis, como a proliferação das armas autônomas, algoritmos para produção e disseminação de patógenos sintéticos, além de hackeamentos, deep fakes e outras metodologias de desestabilização política.

Ressalva feita, o fato de a imaginação utópica estar desconectada da realidade material não a torna irrelevante. Uma coisa é viver de alívio em alívio, ou mesmo de conquista em conquista, saboreando a dopamina liberada a cada marco atingido —uma promoção, férias, o aniversário do filho no buffet, a casa própria. Outra é entender o que pode preencher nosso espírito além do fazer, desfazer e do conquistar. Não apenas a identificação disso tem inegável valor intelectual e afetivo, como a eventual incapacidade de fazê-lo pode ser reveladora.

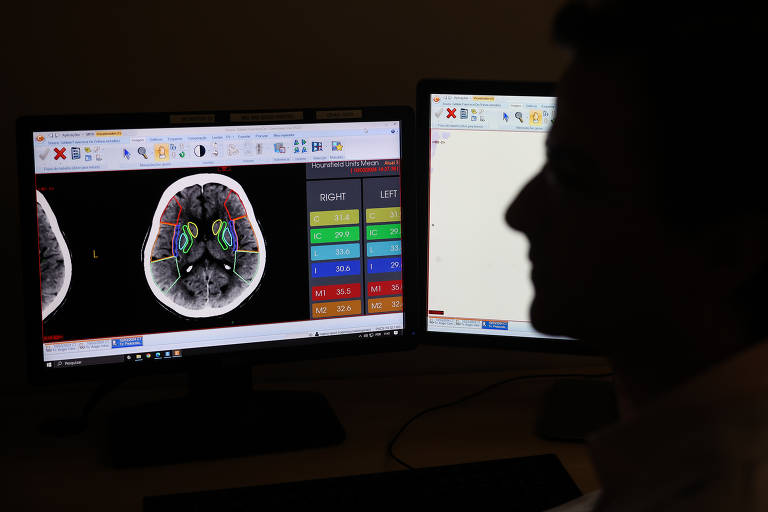

Imagine um cenário hipotético onde tudo funciona, a escassez desapareceu, tudo o que é chato foi delegado às máquinas e os grandes assassinos em série —câncer, doenças arterioscleróticas, diabetes e doenças neurológicas— foram eliminados. Neste mundo, você só passeia com o cachorro se quiser, faz ginástica apenas se der na telha, não tem porque praguejar contra o aquecimento global e acha graça em "problemas de segurança".

Como seria o seu dia a dia? Como você se sentiria? A que aspiraria? Se você é como a maioria, sentir-se-ia entediado e profundamente desconectado de tudo. Isto significa que tédio e desconexão emergem na ausência das contingências que nos tomam a atenção, apesar de termos estruturado nossas vidas para nos livrarmos delas. Por que as coisas são assim?

Parte da razão é que pouco nos dedicamos à construção de dinâmicas positivas e entendimentos alheios à pragmática. Ser feliz raramente é problematizado em nível mais fundamental e menos recompensatório. Da boca para fora, dizemos que o grande sonho é viver no sítio sem se preocupar com nada; dela para dentro, é trocar de apartamento.

O ciclo comportamental que maximiza utilidade, sob estresse e sofrimento, é o mesmo que causa vazio e tédio quando interrompido —este é o grande desafio existencial daqueles que podem se dar ao luxo de alimentar um hoje em dia.

Agora, considere o seguinte: nosso histórico evolucionário e civilizatório não inclui uma fase contemplativa, em que vivíamos felizes, abraçando árvores e sorrindo com sabedoria, como cherokees num filme da Sessão da Tarde.

Tudo indica que o nosso potencial para redirecionar as forças que empregamos para matar um leão por dia, depois que os leões pararem de nos ameaçar, não seja ilimitado. A felicidade é como uma estação de rádio que procuramos dentro do túnel; o que dispensa sintonia são esses rushs que movem o círculo vicioso em que entramos para sair.

As emoções positivas surgiram no mundo para direcionar nossa energia aos problemas que ameaçaram a vida no passado. Talvez não dê para viver satisfatoriamente sem eles, até porque, como escreveu Hélio Schwartsman, "há limites biológicos e éticos para a reengenharia".

Bom, mas, e os monges? É fato que alguns deles passam a vida alheios a esse estresse todo. Porém, basta considerar o esforço disciplinar envolvido nisso e a quantidade ínfima de monges para notar que se trata de condição pouco generalizável.

Mais razoável é admitir que o melhor jeito de ir para o céu é carregando um pouco de inferno.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.