ライプニッツが幻視したデジタル・コンピューターの夢、その先にある「第四の時代」とは? 『アナロジア AIの次に来るもの』第0章全文公開

0と1(デジタル)で世界のすべてを記述することは本当に可能なのか? デジタルの限界が露わになる時、アナログの秘めたる力が回帰する――『チューリングの大聖堂』のジョージ・ダイソン待望の新作、『アナロジア AIの次に来るもの』(服部桂:監訳、橋本大也:訳、早川書房)。

ライプニッツからポストAIまで、自然・人間・機械のもつれあう運命を描く本書から、第0章「ライプニッツ群島 ──アナログからデジタルへ、そしてまたアナログへ」を全文公開します。

著者紹介:ジョージ・ダイソン George Dyson

1953年生まれ。アメリカの科学史家。16歳で家出し、カナダのブリティッシュ・コロンビア州沿岸の森林に移り住む。地上30メートルのツリーハウスで暮らしながら、アラスカ先住民であるアリュート族のカヤック「バイダルカ」の復元に情熱を注ぐ。のち、科学史家に転身。著書に『チューリングの大聖堂』(ハヤカワ・ノンフィクション文庫、第49回日本翻訳出版文化賞受賞)、『バイダルカ』、Darwin among the Machines、Project Orionなど。父は世界的な物理学者のフリーマン・ダイソン、姉は投資家でIT業界のオピニオンリーダーであるエスター・ダイソン。

第0章 ライプニッツ群島 ──アナログからデジタルへ、そしてまたアナログへ

1716年7月に、70歳の法律家、哲学者で数学者でもあり「科学よりも先に法律に出会ってしまった悲劇」を抱えるゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツは、44歳のロシア皇帝ピョートル大帝の一行に加わり、ザクセン地方にあるバート・ピルモントの温泉地に療養に赴いた。8日の滞在の間、酒ではなくミネラルウォーターを飲んで過ごした。

ライプニッツは、この年に死ぬことになるのだが、三つの壮大な計画を皇帝に提案した。ひとつ目は、シベリア経由でカムチャツカ半島と太平洋まで陸路の探検隊を送り、そこから一隻もしくは複数の外洋船を出して、アジアとアメリカはつながっているのか離れているのか、離れているとすればどの地点でかを調査させる計画だった。住民はどのような言語を話しているのか、それを調べることで人類の起源と進化の謎に光を当てることはできるのか? 河川は航行可能なのか? 磁場は場所によって差があるのか、または時間によって変化するのか? ロシアの極東の地とアメリカの北西部の間には何があるのか? ロシアは領有権を主張できるのか?

ふたつ目はロシア科学アカデミー創設の提案だった。これは既存のヨーロッパのアカデミーの成功例を、欠点を除く形で手本としていた。

三つ目は、デジタル・コンピューターを使い「正確な計算によって、人生に最も有用な原理、すなわち道徳と形而上学を徹底的に解明する」計画だった。自然言語とその根底にある概念に対して素数を割り当てて計算を行なう、ライプニッツ考案の「思考のアルファベット」を使うものだった。ライプニッツはこの計算推論(calculus ratiocinator)を、二進法の発明で知られる中国の哲学者たちに伝えたいと考え、皇帝にその支援を求め、同時に計算推論を、ロシアの近代化と拡大を推進する皇帝の政策に取り入れることを進言した。ライプニッツの目には、ロシアは何も書かれていないまっさらな石板(タブラ・ラーサ)のように見えており、その上に科学と論理、そして機械の知性に基づく合理社会という彼の理想を描き出せると考えていた。

ライプニッツは「人類は光学レンズが視力を強化する以上の、精神力を増大させる新しい種類の道具を手に入れることになるだろう。理性は、これまで算術のみが成し遂げたような、すべてが明確で確実な形になることによってのみ、疑いもなく正しいものになる」と主張した。そして二進法の計算は“and” “or” “not”という論理演算に対応すると考えた。0と1、あるいは白と黒の玉で表現される二進数の文字列を使えば、どんな曖昧で複雑な概念も、明確な形で記号化し、論理的に操作することができる。この普遍言語は人類に新しい時代を開くのだ。ライプニッツはピョートル大帝の野心を、この革命を推進する手段ととらえた。ロシアを建物に喩え、基礎がぐらついた古い建物を改修するよりも、補修すべき箇所は放置し新しい建物を建ててしまう方が簡単だと論じた。

ロシア科学アカデミーは1724年に設立された。北方大探検は1725年に始まり、その後の1741年のベーリングとチリコフのアメリカ到達から1867年のアラスカの米国への移譲まで、126年間にわたるロシアのアメリカ駐留が続くことになる。ライプニッツの三つ目の計画は、何の支援も得られなかった。ピョートル大帝は「大変面白がり半時間も眺めまわし」、鉛筆を突っ込んで仕組みを調べようともしたが、それ以上はライプニッツの機械式コンピューターに関心を持つことはなかった。デジタル・コンピューターの威力は、皇帝には伝わらなかったのだ。

* * * *

ロシア、中国、そして世界中の国々が、ライプニッツのタブラ・ラーサの役割を果たすには、まだ200年の時間と電子工学の発明を待つ必要があった。そして突然、真空管で作られた最初の原始的な電子式デジタル・コンピューターが現れ、パンチカードと紙テープをパンチする速度で、コード化された数列をやりとりする時代が始まり、それから50年も経たないうちに、光の速度でコードが増殖する時代へと躍進した。デジタル・コンピューターが非デジタル世界を複製する能力があることは、今日では当然のこととみなされている。ライプニッツの説明を信じがたいと思ったピョートル大帝の時代の人々がこの力の優位性に疑問を持ったのとは対照的だ。

アナログ・コンピューティングとデジタル・コンピューティングの違いは、根本的だが絶対的なものではない。アナログ・コンピューティングは、時間の経過とともに値がなめらかに変化する連続関数を扱う。デジタル・コンピューティングは、ある瞬間と次の瞬間の間に精確に値が変化する離散的な関数を扱う。迷路状の管の中に液体を流し、全開とその中間の開き具合を連続的に変化させることが可能な弁で制御することで計算を行なうようなアナログ・コンピューターをライプニッツが思いつく可能性もあった。微積分学の創始者の一人である彼は、そのような装置の評価と制御に使う連続関数を知らないわけではなかった。しかし彼はアナログではなく複数の経路を転がるビー玉の進路を、オン/オフのゲートを開閉させることで変化させ、その結果で二進数の計算を実行するデジタル方式のコンピューターを夢見ていた。

ビー玉は、黒か白のどちらかであり、灰色のようなどっちつかずの玉はない。また、ビー玉を小さく分割したり、大きなビー玉と合体させたりすることはできない。ビー玉はゲートに到着したら、どちらかの道を進まなければならず、中間の道はない。ビー玉の配列を取り出して他の配列と比べる時は、ふたつの配列は必ず完全に一致するか、異なるかのどちらかになる。コンピューターへの質問はすべて曖昧さがないように記述しなければならず、同じ質問を繰り返した時には、その答えは毎回同じになる。このライプニッツの想像上のコンピューターが作られることはなかったものの、われわれの存在のあらゆる局面に浸透している二進数、つまりビットこそは、ライプニッツのビー玉に電子という形を与えたものだ。

自然はデジタル・コードを採用している。代表的な例はDNAの鎖であり、ある世代から次の世代へと受け継がれる命令の保存、変異、エラー訂正を行なう。同時に自然はアナログ・コード、アナログ・コンピューティングも採用している。その代表例は脳と神経系で、リアルタイムな情報処理と制御に使われる。ヌクレオチドのコード配列には脳を成長させる命令が保存されているが、脳自体は、デジタル・コンピューターのようにデジタル・コードを保存したり処理するわけではない。ジョン・フォン・ノイマンは1948年に、脳がデジタル・コードを使わない理由について「デジタル・システムの拡張には、規模が大きくなるほど論理的複雑性が増すという唯一の欠点がある。しかし、ただそれだけの理由で自然がデジタル・コードの採用を拒絶したわけではないだろう」と述べている。

デジタル・コンピューターでは、一度にひとつのことが起こる。アナログ・コンピューターでは、すべてが同時に起こる。脳は三次元の地図を情報処理する際に、アルゴリズムに従って一歩ずつ一次元的に処理するわけではなく、連続的に処理している。情報は、精確な論理的順序でデジタル的にコード化されてはおらず、パルス周波数として、何がどことつながっているかを表す位相の形式でコード化される。デジタル・マイクロプロセッサーの先駆者のカーヴァー・ミードは1989年に、「きわめて単純な動物の神経系でさえ、人間が構築するシステムよりも数段効果的なコンピューティングパラダイムを備えている」と述べて、アナログ・コンピューティングを再発明すべきだと主張した。真の機械知能の進化と制御において、テクノロジーは自然を手本にすることになるだろう。

電子工学は過去100年間に「アナログからデジタルへ」「高電圧で高温の真空管から低電圧で低温のシリコン半導体へ」というふたつの大きな変化を経験した。ふたつの変化が同時に起きたからといって両者に必然のつながりがあったとは言えない。デジタル・コンピューターが最初に真空管を使って実装されたのとまさに同じように、アナログ・コンピューターを、今日われわれがデジタル・マイクロプロセッサーを作るのと同じやり方で、固体回路を使ってボトムアップに実装することもできる。あるいはデジタル・プロセッサーを組み合わせて、真空管が電子の流れを扱うように、もしくはニューロンが脳のパルスの流れを扱うように、ビットの流れを論理的にではなく統計的に処理するアナログ・ネットワークとしてトップダウンで実装することもできる。

ライプニッツのデジタル宇宙は強力ではあるがまだ不完全なままで、ちょうど、微積分の発明でライプニッツのライバルとなったアイザック・ニュートンの功績と同じだ。ニュートンの発見のおかげでわれわれは、自然を数学的に記述して、あらゆる物事を予測することができるようになったが、精度はある程度までしか得られない。次の革命は、プログラム可能なマシンを、プログラム制御を超えたシステムに融合させることだ。

* * * *

自然と人間とマシンの絡み合う運命には、これまで四つの時代区分がある。第一の時代は、工業化以前の時代で、テクノロジーは人間が自分の手で作り出せる道具や構造物に限られていた。自然が支配権を握っていた。

第二の時代は工業の時代だ。機械が導入された。単純な工作機械から始まり、他の機械を再生産できる機械が登場した。自然は機械の支配下に置かれ始めた。

第三のデジタル論理の時代はパンチカードと紙テープに始まり、情報が自らを複製するようになった。それまで生物学に限られていた自己複製や自己増殖は、マシンが担うようになった。自然が支配権を手放したかのように思われた。この第三の時代の後半、ネットワーク機器が増殖し、多細胞的な複雑な情報が溢れかえった時、それまでとは逆の展開が起きた。

第四の時代には、緩やかな進みだったのでほぼ誰も気がつかなかったが、マシンは自然の側に、自然はマシンの側に歩み寄り始めた。人類はまだその関係の輪の中にいたが、もはや主導権を握ってはいなかった。主体性の喪失に直面した人々は、「アルゴリズム」やそれをコントロールしている人々を非難し始めたが、もはや明確な支配者のアルゴリズムなど存在しないことに気づいていない。アルゴリズムの時代は終わったのだ。未来は別の何かが握っている。

人工知能をプログラムして思い通りに動かすことができると信じることは、神と話すことができる人がいるとか、ある人は生まれつきの奴隷だと信じるぐらい、根拠のないものであることがはっきりするだろう。第四の時代はわれわれを、もはや手に負えない、あるいは完全には理解できないテクノロジーと人間が共存していた第一の時代、スピリチュアルだらけの原風景へと引き戻そうとしている。そこは人類の心が形成された場所だ。われわれは種として、どこを向いても心や知能のあるものに囲まれて育ってきた。テクノロジーの黎明期から、われわれは道具とそこそこの関係を続けてきた。クラウドで人工知能が提供されるというのは何も新しい話ではない。第四の時代にふさわしい生き方をするためには、第一の時代を振り返ることが役立つ。

本書の始まりは第一の時代の終わりに、終わりは第四の時代の始まりに設定した。第二の時代と第三の時代はその中間にある。以後の章では、この300年間の時代の変遷を様々な視点から明らかにする。ライプニッツのデジタル宇宙の夢とアメリカ北西海岸の探検ミッションは、何がきっかけで結びついたのか? ふたつのプロジェクトはどのようにして始まり、どのように交差したのか? アナログ・コンピューティングとデジタル・コンピューティングの違いとは何か、そして、アナログ・コンピューティングを時代遅れにしたかのように見えるこの世界にとって、なぜそれが問題になるのか? 第三の時代に育ちながら、第一の時代のやり方に魅了されてしまった人間は、アメリカの教育制度が強制する頭脳労働者と肉体労働者という区別とどのように折り合いをつければよいのか? デジタル革命を謳歌する時代に、アナログのために戦った人たちはどうなってしまうのか?

* * * *

1741年、ベーリング︲チリコフ探検隊が北米に到達した。文字を持たず、高度な技術と芸術を持つ先住民に発見されたロシア人は、北西海岸とそこに住む人々の記録を残した。先住民の異文化から隔絶された時代が終わった。探検隊のうち15人が上陸したが、仲間に置き去りにされた。彼らのその後を知る者はいない。

19世紀末、かつてアジアからやってきたアラスカ先住民族の末裔であるチリカウア・アパッチ族は、最後まで他者に征服されることに抵抗した。アパッチ族の最後の生き残りを追跡するために、アメリカ政府は北米初の大規模な高速全光デジタル通信ネットワークを導入した。デジタル革命の最初の一撃と、アメリカ軍の正規軍兵士に対して戦闘で引かれた最後の弓矢は、時を同じくした。

真空管と呼ばれる熱電子管の発明によって、電子以外の動く部分を持たないマシンを作ることができるようになり、音速以下でしか情報を伝達できなかった従来の機械式装置に代わって、光の速度で動作する装置が生まれた。理論物理と数学論理という、ともすれば抽象的な分野の成果が、戦争景気で成熟したエレクトロニクス産業と結合して、普遍的論理としての二進法というライプニッツの構想が現実のものとなった。真空管は電子の流れを連続関数として扱うアナログ装置だった。アナログ装置の上で離散的な(デジタルの)電子パルスの論理演算が無理やり行なわれていたが、トランジスターの出現によって、この爬虫類の時代が終焉を迎えた。

ハンガリーの物理学者レオ・シラードは、核兵器の発明に貢献した後、残りの人生を核兵器に反対を表明することに費やしたが、核を宇宙探査に使うという目的においては別だった。4000トンの宇宙船に100人の乗員を乗せ、1970年までに土星に到達するミッションを掲げた政府助成の民間プロジェクト「オリオン計画」がその可能性を探り、ダーウィンのビーグル号の航海を彷彿とさせるこの航海は四年間で旅程を終えるはずだった。結局オリオン計画はアメリカ政府によって放棄されてしまったが、シラードが書いた小説『イルカ放送』は、私が北西海岸でのシャチに囲まれた冒険へ旅立つきっかけになった。

その冒険のうち三年間は、ブリティッシュ・コロンビア州のバラード入り江(かつて西洋人が、正当な所有者であるツレイル・ワウタス族から奪った土地だ)に立つベイマツの上、地上約30メートルにあるツリーハウスで暮らすことになった。樹木は外界からの一連の連続的インプットを、一年に一本ずつ増える年輪という単一のチャネルのデジタルのアウトプットに変換する。私は1426年まで遡れる年輪に囲まれて暮らしていた。

私は独自の「ひも理論」を提唱しているのだが、それは、これまで見過ごされてきたが、ひもを結ぶことと糸で縫うことが、人類のテクノロジーの進歩の原動力だったとするものだ。アメリカ北西部の海岸では、ロシア系アメリカ人の入植者たちは、先住民の皮舟を作る技術を何か別のものに置き換えるのではなく、そのまま取り入れた。この本では、ロシア人がアリュート族のカヤック、すなわち「バイダルカ」を取り入れたという事実を取り上げるが、それは単に私の舟作りの話をしたいのではなく、テクノロジーがあらゆる面で生物のデザインと戦術を模倣していることを示すためだ。

1863年にニュージーランドの原野から突如として現れたサミュエル・バトラーの小論『機械の中のダーウィン』は、1872年の予言的ディストピア小説『エレホン』に結実した。バトラーは『エレホン再訪』の覚書の中で、人工的な知能の進歩は人の注意を引くことによって推進され、神もダーウィンも、結局はマシンの側に立つことになると警告した。

19世紀のアパッチ族追討作戦では光による諜報活動と識別番号タグが駆使されたが、近年、国家安全保障局(NSA)がその近くの砂漠に建設した太陽光利用のデータセンターはその子孫だ。アナログの世界では時間は連続体だ。デジタルの世界での時間は、時間とは関係のない、離散的な数列として表現される幻想だ。そこに本来の時間は存在しない。人類の活動のすべてがマシンで読み取れ、追跡可能になった時、ライプニッツの見たデジタル的なビジョンには何が起きるのだろうか?

1890年にチリカウア・アパッチ族が戦争捕虜としてフロリダに流され追放された後、パイユート族の預言者ウォボカが見た神の啓示が、北米ファーストネイション〔カナダに住む米大陸先住民の呼称〕の先住民の間に、死んだ戦士たちの復活と原点回帰を叫ぶ草の根運動を巻き起こした。連続体仮説と呼ばれる数学的推論による予言がある。アナログ・コンピューティングの力が、アルゴリズムや逐次実行手順の制約から解き放たれてデジタル・コンピューティングを凌駕し、支配権を取り戻すという予言だ。電子はデジタル的に扱われてビットになり、ビットは統計的に扱われて電子へと戻る。真空管の亡霊たちがよみがえるのだ。

ライプニッツのアイデアは20世紀のデジタル・コンピューターと、18世紀のベーリング︲チリコフ探検隊によって、二度にわたって北米に到達した。ピョートル大帝の命令でアメリカ北西部の海岸に到達した航海士たちを発見したのは、約1万5000年前の最後のテクノロジー革命以来ずっとうまくやってきた人々だった。

そこはタブラ・ラーサではなかったのだ。

この続きはぜひ本書でご確認ください。

▶この記事で紹介した本

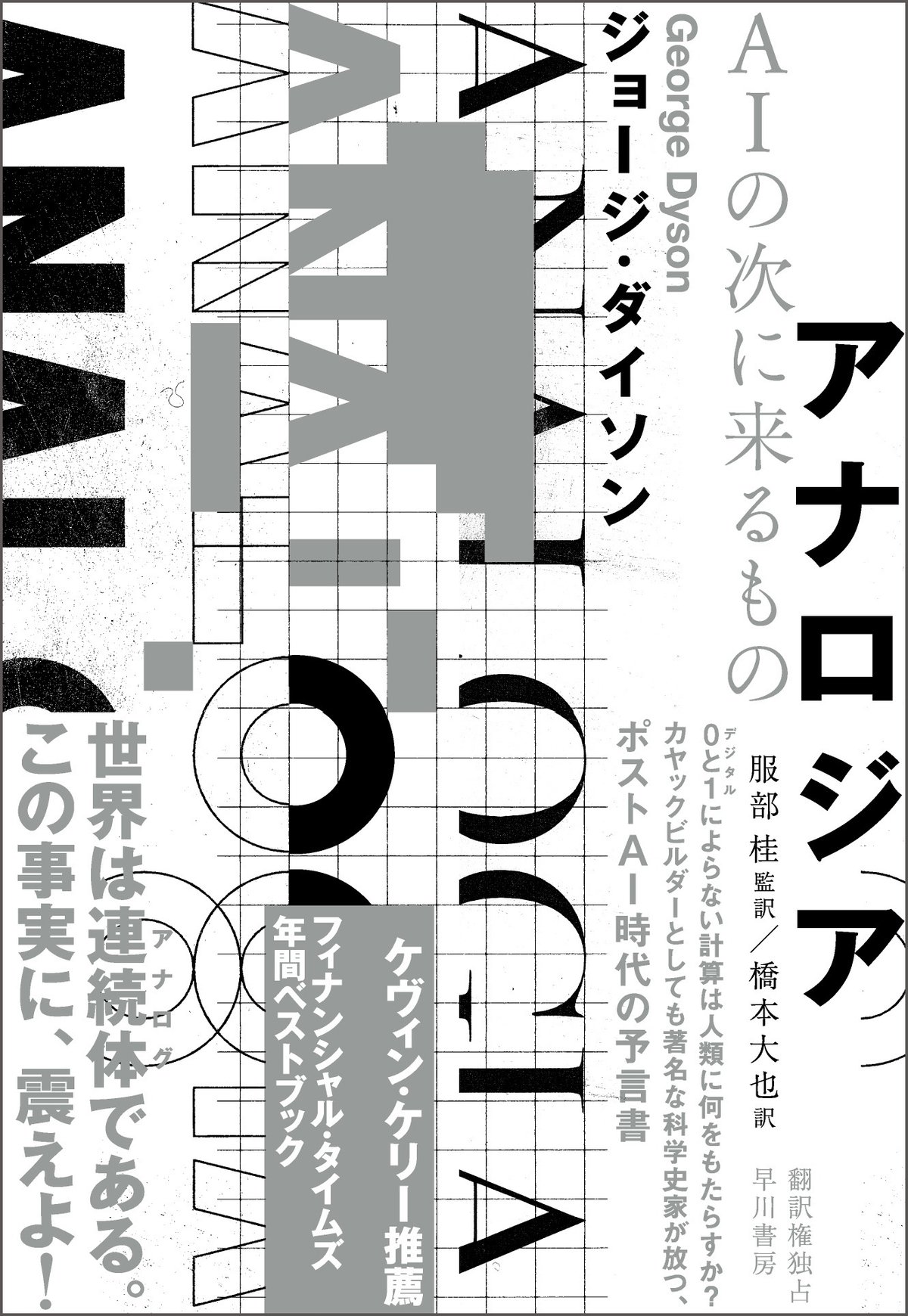

『アナロジア AIの次に来るもの』

著:ジョージ・ダイソン

監訳:服部 桂

翻訳:橋本大也

出版社:早川書房

発売日:2023年5月20日

税込価格:3,300円