法林岳之の「週刊モバイルCATCH UP」

Galaxy S25シリーズ&Galaxy Fit3/Galaxy Ringファーストインプレッション AIとウェアラブルで拡がるGalaxyの世界

2025年2月14日 00:00

1月23日、サムスンは発表イベント「Galaxy Unpacked 2025」を開催し、フラッグシップモデル「Galaxy S25」シリーズなどを発表し、同時に国内向けにも各携帯電話会社及びサムスンオンラインショップでの発売もアナウンスされた。今回は「Galaxy S25」「Galaxy S25 Ultra」「Galaxy Ring」「Galaxy Fit3」をひと足早く試用することができたので、ファーストインプレッションをお届けしよう。

拡がるGalaxyの世界

グローバル市場において、スマートフォンやタブレット、パソコン、ウェアラブル製品など、数多くのデジタル製品のラインアップを展開するサムスン。なかでもスマートフォンは主力となる「Galaxy S」シリーズをはじめ、フォルダブルスマートフォンの「Galaxy Z」シリーズ、エントリーからミッドレンジまでを揃える「Galaxy A」シリーズなど、幅広いラインアップを展開し、国内外で高い支持を集めている。

今回はこれらのラインアップのうち、スマートフォンのフラッグシップモデル「Galaxy S25」シリーズが発表され、国内向けにも各携帯電話会社及びサムスンオンラインショップでの発売もアナウンスされた。同時に、昨年、グローバル向けに発表されたものの、国内投入が見送られていたスマートリング「Galaxy Ring」の国内販売がアナウンスされ、スマートバンド「Galaxy Fit3」も販売が開始された。スマートフォンについてはほぼ毎年、このタイミングで「Galaxy S」シリーズの新製品が投入されてきたが、約4年ぶりにスマートバンドの新製品を投入し、半年遅れながらも「Galaxy Ring」を国内向けに投入することで、スマートフォンのGalaxyを軸にしたエコシステム製品を拡充し、Galaxyの世界を拡げようという構えだ。スマートフォンを中心に、周辺製品を連携させるエコシステムは、アップルのiPhoneをはじめ、他メーカーも取り組んでいるが、Androidプラットフォームのスマートフォンにおいてはシャオミも同様の取り組みをしており、今後も各社の競争が激しくなることが予想される。

今回は発表された各製品を短期間ながらも試用することができたので、4製品のファーストインプレッションをお伝えしたい。4製品のうち、「Galaxy Fit3」はすでに販売が開始されているが、「Galaxy S25」「Galaxy S25 Ultra」「Galaxy Ring」はいずれも2月14日(金)に販売が開始される。すでに、予約キャンペーンなども展開されており、サムスン高オンラインショップや各携帯電話会社の販売価格も発表されている。

今回のサムスンの国内向け発表で、ひとつ注目すべきは、やはり、ソフトバンクでの取り扱いが再開したことだろう。

ソフトバンクは、前身のVodafoneの日本法人でVodafone Global Standardサービス(3G)向けの「Vodafone 804SS」(2006年発売)を採用していたり、ソフトバンクになってからもタッチパネル搭載のフィーチャーフォン「OMNIA 930SC」(2008年発売)を供給するなど、継続的に端末を採用していた。ただ、スマートフォンでは2015年発売の「Galaxy S6 edge」を最後に供給が途絶え、国内向けはNTTドコモ、auでフラッグシップモデルが採用される状況が続いていた。

どういった理由で両社間の取引が停止していたのかは明らかにされていないが、約10年の時を経て、ようやくソフトバンクでの扱いが再開することになった。近年はサムスンがオンラインストアでオープン市場向けのSIMフリー版を販売していたため、ソフトバンクユーザーが「Galaxy」シリーズをまったく使えなかったわけではないが、端末購入サポートプログラムを利用しての購入をはじめ、店頭などでもサポートを受けられるようになるため、今回の取り扱い再開はソフトバンクユーザーにとって、朗報と言えそうだ。そのためにも両社が今後も良好な取引関係を継続できることを期待したい。

そして、そういったユーザーの期待に応える形で、ソフトバンクは早速、「Galaxy S25」の販売で強力な施策を打ち出してきた。「Galaxy S25」を「新トクするサポート(プレミアム)」で購入した場合、1年の利用が実質2万2036円(月額3円×12回+早トクオプション利用料2万2000円)という価格設定をしてきた。ソフトバンクのコンシューマー事業を担当する専務執行役員の寺尾洋幸氏によれば、「グローバルで流通しているモデルはリセールバリューが期待できる」としているが、人気モデルの「Galaxy」シリーズだけに、他の携帯電話会社からMNPでの移行を検討するユーザーが増えるかもしれない。

アプリの連携ができる「Galaxy AI」

「Galaxy S25」シリーズは昨年の「Galaxy S24」シリーズをはじめ、「Galaxy Z Flip6」や「Galaxy Z Fold6」などに引き続き、「Galaxy AI」が搭載される。「Galaxy AI」はメールの作成や画像の生成だけでなく、音声通話での通訳、対話型の翻訳、メッセージアプリでの翻訳など、AIを活かした多彩な機能が搭載され、注目を集めてきた。

今回の「Galaxy S25」シリーズに搭載される「Galaxy AI」では、新たにAIによる機能がアプリ間で連携できることが挙げられる。これまではアプリごとにAIによる機能を利用してきたため、複数のタスクをこなすにはそれぞれのアプリごとに操作する必要があった。これに対し、「Galaxy S25」シリーズでは「新宿でおすすめのレストランを検索して、母にメッセージで送信して」といった形で、AIに指示を出すことができる。つまり、従来環境であれば、AIに「おすすめのレストランを探して」とたずね、その結果を「母にメッセージで送信する」という指示を出していたが、これをワンステップでできることになる。もう少し違った使い方の例を挙げると、「今年、国立競技場で開催されるJリーグのJ1の試合を調べて、カレンダーに登録して」や「ベトナムのホーチミンのおすすめホテルをリストアップして、Googleマップに登録して」などの使い方もできる。元々、Androidプラットフォームには[共有]メニューがあるように、「インテント」と呼ばれるアプリ間の橋渡しをする機能が搭載されており、アプリ間連携が実現しやすい環境が整っている。ただ、このアプリ間連携はそれぞれのアプリがAIによるデータの受け渡しに対応している場合のみ利用できるため、利用できるシーンは限られている。

また、AI関連では「Now brief」も注目される機能のひとつだ。ホーム画面やロック画面に表示される[Now brief]をタップすると、端末に登録されている情報や使い方をベースに、今日のスケジュールや天気予報などを伝えてくれる。「Galaxy Fit3」や「Galaxy Watch」と連動する[Samsung Health]と組み合わせることで、体調なども表示される。こうしたパーソナライズされた通知は、「Pixel」シリーズの「スナップショット(At a glance)」が知られており、NTTドコモの[my daiz]やシャープ製端末の「エモパー」なども天気保養や路線情報などを伝えてくれるが、今後、AIを活かしたエージェント的な機能として、進化が期待される。

この他にも[ギャラリー]アプリでの画像や動画の編集に搭載される[AI]も強化されている。背景の不要なオブジェクトを消す機能などはすでに搭載されていたが、今回は動画撮影時に背景の不要な音を抑える機能が搭載された。「Pixel」シリーズの「オーディオ消しゴム」のGalaxy版といったところだ。

これらの「Galaxy AI」に関連する機能は、当面、「Galaxy S25」シリーズのみで利用できるが、今後、従来モデルもバージョンアップで利用できる見込みだ。サムスンのWebページでは2022年発売の「Galaxy S22」シリーズ以降が「Galaxy AI」に対応するとしているが、機能によってはより多くのメモリーが必要なため、2024年モデル以降のモデルに区切られてしまうかもしれない。

正常進化で満足度の高い「Galaxy S25」

「Galaxy S25」はサムスンのフラッグシップモデル「Galaxy S」シリーズの標準サイズのモデルになる。外観の基本デザインは従来モデルを踏襲しているが、ボディは0.4mm薄くなり、重量もgの軽量化が図られた。基本的な構成は従来モデルを踏襲しながら、わずか5gとは言え、しっかりと軽量化を図ってきた点は評価できる。ボディは従来モデルに引き続き、アーマーアルミニウムによるフレームで構成し、IP68準拠の防水防塵にも対応する。

カラーバリエーションは従来モデルの3色展開に対し、「Galaxy S25」では各携帯電話会社向けの共通カラーがネイビー、アイシーブルー、シルバー シャドウ、ミントの4色で、samusung.com限定カラーとして、ブルーブラック、コーラルレッド、ピンクゴールドの3色を選ぶことができる。ただし、共通カラーについては取り扱う携帯電話会社やストレージ容量によって、購入できるカラーが異なる。これまで「Galaxy S」シリーズはグローバル向けで豊富なカラーバリエーションを揃えながら、国内向けはカラーが限られていたことを考えると、選択肢が拡がり、選ぶ楽しさが増えたとも言える。

ディスプレイは約6.2インチのフルHD+対応Dynamic AMOLED 2X(有機EL)ディスプレイを搭載し、表面のガラスはCorning Gorilla Glass Victus 2を採用する。解像度やリフレッシュレート、明るさなどの仕様は、基本的に「Galaxy S24」と変わらない。

生体認証はディスプレイ内の超音波式指紋センサーによる指紋認証、インカメラによる顔認証に対応する。指紋認証は外光の影響を受けにくく、レスポンスも良好だが、市販の保護ガラスなどを貼付すると、正しく動作しないことがある。顔認証はマスクやサングラスの装着には対応していない。

バッテリーも4000mAhと変わらないが、チップセットが米Qualcomm製Snapdragon 8 Elite for Galaxyに変更されたことで、動画の連続再生時間はわずかに伸びている。充電はUSB Type-C外部接続端子で最大25W、ワイヤレス充電は最大15Wに対応し、4.5Wの4.5Wのワイヤレスバッテリー共有(他のデバイスへのワイヤレス給電)にも対応する。

カメラは背面に1200万画素超広角(13mm)、5000万画素広角(24mm)、1000万画素望遠(67mm)のトリプルカメラ、ディスプレイ上部のパンチホール内に1200万画素インカメラ(26mm)を搭載する。基本的な仕様は従来の「Galaxy S24」と大きく変わっていないが、背面のカメラのリングが少し太くなり、やや存在感が増した印象だ。カメラのスペックはほぼ変わらないものの、チップセットが最新のものになり、AI関連の機能も強化されたことで、画像処理エンジンの「AI ProVisual engine」に進化を遂げている。実際の撮影では、従来モデルに比較して、暗いところでの写真や動画だけでなく、明暗差のあるシーンに強くなった印象だ。カメラのユーザーインターフェイスも変更され、画面中段からメニューを出して、設定を変更しやすくするなどの改良が加えられている。

ユーザーインターフェイスはOne UI 7が採用され、随所にAIに対応した表示が見られる。ホーム画面やアプリ一覧画面のユーザーインターフェイスは、アプリ一覧画面で検索ボックスを画面の下側にレイアウトするなどの変更があるものの、それほど大きな変更はない。少し変わった印象を受けるのは通知パネルとクイック設定パネルの表示で、従来は下方向にスワイプしたときに、通知とクイック設定パネルがいっしょに表示されていたのに対し、One UI 7では左半分を下方向にスワイプすると通知が表示され、右半分を下方向にスワイプするとクイック設定パネルが表示される。日本語入力は従来モデルに引き続き、WnnベースのSamsungキーボードが採用される。

「Galaxy S25」は標準的サイズのフラッグシップとして、常に市場をリードしてきた「Galaxy S」シリーズの最新モデルということもあり、完成度も高く、スキのない仕上がりとなっている。AI関連の機能は電源ボタン長押しで[Gemini]が起動できる一方、さまざまなアプリからもAI関連の機能が呼び出せたり、起動できるなど、全体的にAIをうまくユーザーインターフェイスに取り込もうとしている印象だ。実際に使ううえでは、ユーザーも何ができるのか、どんな効果があるのかをある程度、知る必要があるが、星印のAIボタンがあれば、とりあえず、試してみるといった使い方もできる。一括払いの価格は13万円前後だが、内容を見れば、十分に納得できるレベルにあり、長く使っていくうえでも安心して選べる一台と言えるだろう。

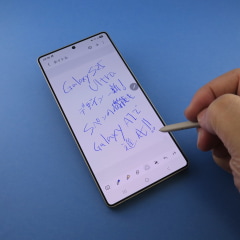

デザイン一新で進化を続ける「Galaxy S25 Ultra」

サムスンのフラッグシップモデル「Galaxy S」シリーズの大画面モデルが「Galaxy S25 Ultra」だ。「Galaxy Sxx Ultra」はSペンで手書き入力を可能にした「Galaxy Note」シリーズの系譜を受け継いだモデルであり、デザインも標準サイズの「Galaxy Sxx」と違い、かつての「Galaxy Note」シリーズと同じように、上端と下端を切り落としたようなボディが採用されてきた。

ところが、今回の「Galaxy S25 Ultra」は「Galaxy Note」シリーズ系のデザインをやめ、「Galaxy S25」と同様のデザインを採用してきた。基本的なサイズ感はそれほど大きく変わらないものの、ボディ周囲の四隅の形状も丸められ、全体的に重量感や存在感が少し和らげられた印象だ。こうした形状の変化もあって、ボディは従来の「Galaxy S24 Ultra」に比べ、厚みで0.4mm減、重量15gの軽量化を果たし、手にしたときのフィット感や持ちやすさも大きく改善されている。チタニウムフレームを採用したボディの剛性感は従来通りで、IP68準拠の防水防塵にも対応する。

「Galaxy S25 Ultra」のボディカラーは、各携帯電話会社向けの共通カラーがチタニウム シルバーブルー、チタニウム ブラック、チタニウム グレー、チタニウム ホワイトシルバーの4色で、samusung.com限定カラーとして、チタニウム ジェットブラック、チタニウム ジェードグリーン、チタニウム ピンクゴールドの3色を選ぶことができる。共通カラーについては取り扱う携帯電話会社やストレージ容量によって、購入できるカラーが異なるが、従来モデルに比べると、選択肢が拡がった点はユーザーとしてもうれしいところだ。

ディスプレイは約6.9インチのQuad HD+対応Dynamic AMOLED 2X(有機EL)ディスプレイを搭載し、表面のガラスはCorning Gorilla Armor 2を採用する。前述のように、ボディの形状が変更されたため、ディスプレイの対角サイズはわずか0.1インチながら、サイズが大きくなったが、解像度やリフレッシュレート、明るさなどのスペックは同じとなっている。ディスプレイの表面は「Galaxy S23 Ultra」以前のような左右両端が湾曲したエッジディスプレイではなく、フラットな仕上がりを採用する。エッジディスプレイの評価はさまざまだが、狭額縁でディスプレイの強度を考えると、今回のようなフラットディスプレイの方が有用だろう。

生体認証は従来に引き続き、ディスプレイ内蔵の超音波式指紋センサーによる指紋認証、インカメラによる顔認証に対応する。超音波式の指紋センサーは光学式に比べ、外光の影響を受けにくく、レスポンスも良好だが、市販の保護ガラスを貼付すると、正しく動作しないこともある。保護ガラスや保護フィルムを貼付したいときは、指紋認証対応の製品を選んだり、貼付後に指紋を再登録するなどの対策が必要だ。顔認証はマスクやサングラスの装着に対応していない。

バッテリーは従来に引き続き、5000mAhを搭載するが、「Galaxy S25」同様、チップセットが米Qualcomm製Snapdragon 8 Elite for Galaxyに変更されたため、動画の連続再生時間はわずかに伸びている。充電はUSB Type-C外部接続端子を使い、USB PD3.0対応の最大45Wの充電が可能で、約30分で65%の充電が可能としている。ワイヤレス充電は最大15Wに対応し、4.5Wのワイヤレスバッテリー共有(他のデバイスへのワイヤレス給電)にも対応する。

ネットワークは従来に引き続き、5G NR/4G LTE/3G W-CDMA/2G GSMに対応する。5GについてはSub6だけでなく、ミリ波にも対応する。現実的にミリ波を活かせるシーンはまだほとんどないが、総務省のガイドライン改定により、ミリ波対応端末の割引を受けられるケースもあるのが「Galaxy S25」との違いだろう。SIMカードはnanoSIMカード/eSIMのデュアルSIMに対応するが、eSIMのデュアルSIMにも対応するため、複数回線を活用しやすい。

カメラは背面に5000万画素超広角カメラ(13mm)、2億画素広角カメラ(24mm)、5000万画素ペリスコープ式光学5倍望遠カメラ(111mm)、1000万画素光学3倍望遠カメラ(67mm)のクアッドカメラ、ディスプレイ上部のパンチホール内に1200万画素インカメラ(26mm)を搭載する。従来の「Galaxy S24 Ultra」と比較して、超広角カメラのイメージセンサーが1200万画素から5000万画素に変更されたため、少し暗めのワイドなシーンでもピクセルビニングを使い、明るく撮影することができる。カメラ部の外観は「Galaxy S25」と同様で、リング部分が少し太くなり、存在感を増した印象だ。ユーザーインターフェイスも同じように従来モデルから変更され、中段のボタンでメニューを表示し、設定を変更しやすくしている。チップセットが最新のものになり、AI関連の機能も強化されたことで、画像処理エンジンの「AI ProVisual engine」に進化を遂げた。実際の撮影では、従来モデルに比較して、暗いところでの写真や動画だけでなく、明暗差のあるシーンに強くなった印象だ。

撮影した写真は独自の[ギャラリー]アプリで閲覧や編集ができ、背景に写り込んだオブジェクトを消す「消しゴム」機能をはじめ、AIを利用した生成などが利用できるが、これらの機能を使うとき、非常に便利なのは「Galaxy Note」シリーズから継承してきた「Sペン」の存在だ。写真内の小さな対象物を囲ったり、移動したりといった編集操作が非常に操作しやすい。ひとつ残念なのは、Sペンをカメラのシャッターとして利用したり、Sペンのボタンを押しながら、画面に触れずにジェスチャーで操作する「エアアクション」がなくなっている点だ。動画再生時にリモコンとして使えるなど、意外に便利な機能だっただけにやや残念だ。

ユーザーインターフェイスはOne UI 7を採用する。ホーム画面やアプリ一覧画面などで、アイコンのレイアウトが変更されたものの、基本的な使い勝手は継承されている。変更されたのは通知パネルとクイック設定パネルの表示方法で、左半分を下方向にスワイプしたときは通知パネル、右半分を下方向にスワイプしたときはクイック設定パネルがそれぞれ表示される。日本語入力は従来モデルに引き続き、WnnベースのSamsungキーボードが搭載されている。AI関連については、[設定]アプリの[Galaxy AI]にまとめられており、それぞれの項目をタップすれば、AIを利用したアプリや機能が起動できる。チュートリアルや説明も充実しており、はじめてのユーザーでも早く慣れることができそうだ。

サムスンのフラッグシップモデル「Galaxy S」シリーズの大画面モデル「Galaxy S25 Ultra」は、かつての「Galaxy Note」シリーズから続いてきたデザインを一新し、標準サイズモデルと同じ持ちやすいスタンダードなデザインに仕上げられている。従来モデルで高く支持されてきたクアッドカメラやSペンなどは、しっかりと継承されており、さらに使いやすく、使い応えのあるスマートフォンに仕上げられている。AI関連の機能も随所に星印のアイコンがあり、気軽にAIを利用した多彩な機能を楽しめるようにしている。一括払いの価格は約20万円以上で、高価格帯のモデルに位置付けられるが、その価格に見合うだけの機能やスペックは充実しており、購入したユーザーが満足できる完成度の高いモデルと言えるだろう。

ウェルネスの新しい方向性「Galaxy Ring」

スマートフォンなどと連携するウェアラブル製品は各社から発売されているが、スマートウォッチやスマートバンドに続き、注目を集めているのが指輪型デバイスだ。「Galaxy Ring」は2024年7月に「Galaxy Z Flip6」「Galaxy Z Fold6」などと共にグローバル向けに発表され、国内での販売が待たれていたが、今回、国内での取り扱いが決まり、2月14日に発売される。販売はサムスンオンラインショップだけでなく、携帯電話会社でauとソフトバンク、家電量販店及びECサイトのヨドバシカメラやビックカメラ、Amazonでも扱われる。ただし、販路によって、後述するリングのサイズが限られているので、注意が必要だ。

リング内には加速度センサー、光学式心拍センサー、温度センサー、バッテリーが内蔵されており、Bluetoothによって、スマートフォンで動作する[Samsung Health]アプリと連携する。ちなみに、[Samsung Health]アプリはGalaxy以外のスマートフォンでもGoogle Playからダウンロードして利用でき、取得したデータはGoogleアカウントで利用する[Google Fit]とも連携可能だ。充電はワイヤレスイヤホンなどと同じように、付属の充電ケースに収めて充電する。

計測できるデータは心拍数や睡眠、ワークアウトのトラッキング、女性の生理周期、1日の活動量などで、計測したデータは[Samsung Health]アプリに保存される。また、リングを装着した状態で、指と指をタッチする「ダブルピンチ」でアラームを解除したり、写真や動画のシャッター操作ができるほか、Galaxy Ringを紛失したときのための「Ringリモート追跡」も利用できる。さらに、同時に発表された「Galaxy Fit3」やすでに販売されている「Galaxy Watch」シリーズなどと組み合わせ、それぞれのデバイスから得られたデータによって、より精度の高いデータを分析できるようにしたり、「Galaxy Watch」と「Galaxy Ring」の同時使用で、「Galaxy Ring」のバッテリー消費を抑えるといった使い方もできる。

「Galaxy Ring」は幅7.0mm、厚さ2.6mmというサイズで、リングの径は米国で使われている指輪サイズに基づいたもので、5~15までの全11サイズから選ぶことができる。リングのサイズによって、重量やバッテリー駆動時間などに細かい差はあり、当然、リングサイズが大きい方がバッテリー駆動時間も長くなるが、カタログスペック上ではリングサイズが12と13で測定した値をもとに、最長7日間の連続使用が可能だとしている。

サイズの選択は購入時に送られてくる「Sizing Kit(サイジングキット)」を受け取り、自分の指に合うサンプルリングを選ぶ。サムスンでは試着時に24時間の装着を推奨しているが、これは生活時間帯によって、むくみなどで指の太さが変わってしまうことを考慮しているようだ。ちなみに、店頭で購入する場合は「Sizing Kit(サイジングキット)」が用意されていて、試着できるケースもあるが、この場合は短時間でのサイズ合わせになる。

「Galaxy Ring」を装着する指について、サムスンはより的確なデータを取得できるため、人さし指への装着を推奨している。もちろん、本人が選べば、他の指に装着しても基本的には同じようにデータを取得できる。

今回、筆者はタッチ&トライの際に「Sizing Kit(サイジングキット)」を試したところ、左手の人さし指にはサイズ13とサイズ14が合う印象だったが、指を曲げたときの装着感(圧迫感)を考慮し、サイズ14を選んだ。

指輪は男性と女性で慣れや捉え方が違い、多くの場合、男性はあまり指輪に慣れていないことが多い。結婚指輪などを身に着けていれば、ある程度、指に何かを装着することに抵抗はなさそうだが、一般的な結婚指輪などに比べ、「Galaxy Ring」は厚みがあり、生活のさまざまなシーンにおいて、他のモノに当たったり、引っかかってしまうことがある。「Galaxy Ring」そのものはGrade5のチタニウムで製造され、耐久性も10気圧防水とIP68規格準拠の防水防塵に対応しているため、安心して利用できるが、使いはじめたときは他のモノに当たることで、日常的な所作に影響が出ることがある。

たとえば、スマートフォンを手にしたとき、冷蔵庫を開けようとしたとき、クルマのハンドルを握ったとき、つり革につかまったときなど、人さし指が対象物に触れると、「Galaxy Ring」によって、人さし指の付け根の部分が押され、ちょっとした違和感を覚えてしまう。もちろん、使っていくうちに徐々に慣れていくのだろうが、一般的な指輪よりも厚く、大きいため、どうしても『当たり』が気になってしまうわけだ。同時に、防水防塵などの耐久性が考慮されているものの、手を洗うとき、洗い物をするとき、ハンドクリームを塗るときなど、水分などを手にするときもちょっと躊躇してしまうことがある。

また、前述のように、筆者は指を曲げたときの圧迫感を考慮し、サイズ14のリングを試用したが、逆に指を伸ばしたときは少し浮いた感触もあり、「抜け落ちてしまわないか」という不安も持った。これはよく女性から耳にする話だが、少し緩めのリングはちょっとした拍子に指から抜け落ちてしまうことがあるそうで、今回、筆者は何かの所作をするとき、「Galaxy Ring」を落とさないように、人さし指を少し曲げたり、少し力が入れてしまうことがあった。いずれにせよ、一般的な指輪と違い、サイズ直しが事実上、不可能なデバイスだけに、「Galaxy Ring」のサイズ選びは少し慎重に考えた方が良さそうだ。

スマートウォッチやスマートバンドに続くウェアラブルデバイスとして、注目を集めているスマートリング。スマートフォンの「Galaxy」シリーズのリソースを活かせる「Galaxy Ring」は、すでに十分な実績を持つ「Samsung Health」との連携もあり、『スマートリング』の本命とも言える商品だが、最終的な悩みどころは、やはり、6万3690円という価格だろう。米国での価格が399.99ドルで、現在の為替レートで考えれば、国内向けの価格設定は順当なレベルだが、ウェルネスのためのデバイスとして捉えると、スマートバンドの「Galaxy Fit3」が1万円以下、より高機能なスマートウォッチの「Galaxy Watch」シリーズが5~8万円で購入できることを鑑みると、ちょっと悩んでしまうところだ。ファッション性なども人によって、好みが分かれそうだが、一度、デモコーナーなどで身に着けてみて、新しいウェアラブルデバイスの可能性を考えてみていただきたい。

手軽の健康管理ができる「Galaxy Fit3」

スマートウォッチよりも手軽に利用できるスマートバンドは、さまざまなメーカーから数多くの製品が販売されているが、サムスンから「Galaxy Fit3」が発売された。サムスンは過去にもグローバル向けや国内向けに「Gear Fit」シリーズや「Galaxy Fit」シリーズを展開してきたが、「Galaxy Fit」シリーズとしては2020年10月発売の「Galaxy Fit2」以来の新製品になる。これまでの製品に比べ、ディスプレイサイズも大きくなり、スマートバンドとしてだけでなく、入門用のスマートウォッチにも適している。

ディスプレイは256×402ドット表示が可能な1.6インチのAMOLEDを採用する。アルミニウム製ケースは約3cm×約4cmの縦長デザインで、従来の「Galaxy Fit2」などに比べると、ひと回り大きくなった。ライバル製品のスマートバンドも従来からのスリムタイプに加え、ディスプレイを大きくしたワイドタイプが増えており、それらに対抗する形だ。厚さは9.9mm、重さも36.8gに抑えられており、ワークアウトなどのアクティビティ中も気にならないサイズ感だ。耐環境性能は5気圧防水とIP68準拠の防水防塵に対応する。

カラーはダークグレー、シルバー、ピンクゴールドの3色がラインアップされ、出荷時はそれぞれのカラーに合わせたバンドがセットされている。バンドはケース裏側のボタンを押すことで、着脱でき、サムスンから交換用バンドがアクセサリーとして販売されている。ECサイトを見ると、市販のサードバーティ品もかなり豊富なようだ。

ディスプレイは腕を傾けたときに点灯するだけでなく、Always On Displayによる常時点灯にも対応する。本体には208mAhのバッテリーが内蔵されており、標準的な使用で最大13日間の動作が可能としている。充電は付属のケーブルを背面の端子にマグネット式で装着する。付属のケーブルの反対側の端子はUSB Type-Cで、充電器やパソコンだけでなく、スマートフォンから充電することも可能だ。バッテリー容量がそれほど大きくないこともあり、「Galaxy Fit3」のバッテリー残量がないときでも30分程度の充電で最大65%まで充電することもできる。

本体には加速度センサー、気圧センサー、ジャイロセンサー、光学式心拍センサー、照度センサーを内蔵しており、装着した腕から心拍数や睡眠、日々の活動を記録でき、記録した内容はサムスンの[Samsung Health]アプリに保存される。[Samsung Health]アプリはGoogle PlayやアップルのAppStoreからダウンロードして利用できるため、iPhoneを含め、Galaxy以外のスマートフォンでも利用できる。取得したデータはGoogleアカウントで利用する[Google Fit]と連携することも可能だ。

「Galaxy Fit3」はスマートフォンでBluetoothを接続するため、スマートフォンの通知を確認したり、着信の通知が受けられるほか、届いたメッセージに対する送信もできる。ただし、スマートウォッチと違い、本体にスピーカーやマイクが内蔵されていないため、音声通話の着信時はスマートフォン側で応答する必要がある。スマートフォンで音楽や動画を再生しているときのメディアコントロールも可能で、ワイヤレスイヤホンなどを使い、音楽を楽しんでいるときは、スマートフォンをカバンやポケットから出さずにコントロールできる。

エクササイズについてはウォーキングやランニング、サイクリング、ジムでの運動など、100種類以上のエクササイズに対応する。ただし、本体には単独でGPSによる位置情報を取得する機能がないため、基本的にはスマートフォンといっしょに使うことで、ルートなどをトラッキングできる仕様となっている。活動量を計測するだけでなく、ランニングやウォーキング、サイクリングなどのルートを計測したいときは、スマートフォンを忘れずに持ち歩きたい。

スマートバンドでもうひとつ有用な機能は、睡眠の計測だろう。スマートウォッチを身に着けたまま、就寝するのは抵抗があるかもしれないが、スマートバンドの「Galaxy Fit3」であれば、それほどストレスなく、眠ることができるだろう。もちろん、さらに装着感をなくしたいのであれば、「Galaxy Ring」を検討することになるが、価格面を考慮すると、「Galaxy Fit3」は手軽に利用できる。睡眠時に計測できるデータは睡眠の深さや長さ、状態などを測るトラッキング、いびきの有無、血中酸素濃度などで、それぞれの情報から得られた睡眠スコアによって、睡眠のコーチングを受けられる。睡眠についてはあまり意識しない人も多いが、実際に測ってみると、環境や体調によって、かなり睡眠の質にバラツキがあることがわかる。「Galaxy Fit3」に限らないが、スマートウォッチやスマートバンドで一度、睡眠を測ってみると、意外な結果が確認できるかもしれない。

4年ぶりの新製品として登場した「Galaxy Fit3」だが、スマートウォッチよりも手軽にウェルネス情報を計測できるデバイスとして、バランス良くまとめられている印象だ。たとえば、普段は機械式などの腕時計を着けていてもジムに出向いたり、ランニングやウォーキングに出かけるときは、「Galaxy Fit3」を身に着け、夜も「Galaxy Fit3」で睡眠の状態を計測するといった使い方に適している。スマートウォッチに興味があるものの、なかなか手を出せないでいるユーザー向けの入門用としても適していると言えそうだ。ひとつ残念なのは、前述の「Galaxy Fit3」のみでのGPS信号の受信に対応していない点で、ライバル製品との比較においてもやや気になるところかもしれない。ただ、「Galaxy Fit3」はすでに多くのユーザーが広く利用してきた実績を持つ[Samsung Health]アプリでウェルネス情報を分析できるうえ、[Google Fit]アプリとも連携できるため、長く多様なデータを着実に利用できるのも安心できる要素だ。