How does it feel?

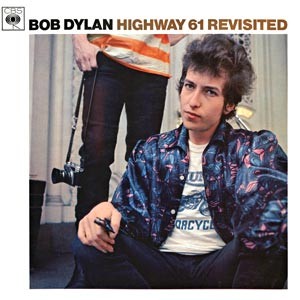

Podemos ir além da discussão menor sobre se está certo ou não o prêmio Nobel de literatura ter laureado este ano um músico, poeta e compositor – no caso, um certo Bob Dylan? Como disse bem Jon Pareles no seu comentário no “The New York Times”, a única pergunta que cabe ser feita ao comitê que decidiu isso em Estocolmo é: por que demorou tanto?

Podemos ir além da discussão menor sobre se está certo ou não o prêmio Nobel de literatura ter laureado este ano um músico, poeta e compositor – no caso, um certo Bob Dylan? Como disse bem Jon Pareles no seu comentário no “The New York Times”, a única pergunta que cabe ser feita ao comitê que decidiu isso em Estocolmo é: por que demorou tanto?

Mas mesmo esta questão, agora que já digerimos e comemoramos o Nobel de Dylan, me parece secundária. Talvez os suecos já quisessem dar esse prêmio há alguns anos – muitos levantaram a questão que não há nada recente escrito (ou cantado) por ele que justifique uma premiação “quente”. Mas as coisas acontecem na hora que têm de acontecer – e ele, o prêmio veio enfim. E eu queria que o teletransporte já fosse uma realidade para eu poder ver de perto o que ele vai falar quando subir ao palco esta noite no seu show em Las Vegas.

É provável – mestre do “nos sequitur” que é – que ele não fale nada. Não é de hoje que Dylan “decepciona” nos seus shows ao vivo. As aspas no verbo estão lá, que fique bem claro, para ressaltar que ele não faz ou deixa de fazer alguma coisa no palco porque o público quer que ele aja assim ou assado. Quem conferiu sua passagem pelo Brasil em 2012 sabe bem do que eu estou falando... Mas, como todo bom artista, ele faz o que acha melhor. E quem quiser que o acompanhe.

Não faltam seguidores – aliás, nunca faltaram. Mesmo naquele ponto seminal da sua carreira, em meados dos anos 60, no auge da sua popularidade, quando ele resolveu contrariar os fãs e tocar do jeito que ele bem entendesse – mesmo depois de algumas vaias, lá estava todo mundo acompanhando ele de novo. Estou me referindo, claro, ao show seminal que ele deu em Newcastle, na Inglaterra, em 1966 – e que foi resgatado pelo brilhante documentário de Martin Scorcese sobre o artista: “No direction home”.

Sou tão apaixonado por este filme que, nos primórdios deste blog, nos idos de 2007, dediquei nada menos do que três posts a ele – de certa maneira juntando Dylan e Racionais MC (você tem que ler para entender direito Parte 1 / Parte 2 / Parte 3). E uma das cenas que mais me fascinaram foi um registro feito depois deste show, onde um casal de fãs pede um autógrafo pela janela da limusine onde ele está e, depois de Dylan recusar a gentileza, eles perguntam como que esbravejando: “What’s your problem Bob?”. Uma pergunta que, aliás, pode ser feita até hoje – mesmo depois de tanto reconhecimento e diante de tanta inquietude que ele ainda demonstra aos 75 anos, a gente sente vontade de perguntar: “Qual seu problema Bob?”.

Bem, digamos que o problema não é Bob, mas as coisas que Bob vê – e que não param de lhe incomodar, machucar, e fazer ele refletir. Os fãs mais moderados talvez só se lembrem dos clássicos. Mas quem se dispuser a ouvir suas composições mais recentes – por exemplo, “Long and wasted years”, de “Tempest” (2012), vai ouvir alguns de seus mais belos lamentos, como:

Bem, digamos que o problema não é Bob, mas as coisas que Bob vê – e que não param de lhe incomodar, machucar, e fazer ele refletir. Os fãs mais moderados talvez só se lembrem dos clássicos. Mas quem se dispuser a ouvir suas composições mais recentes – por exemplo, “Long and wasted years”, de “Tempest” (2012), vai ouvir alguns de seus mais belos lamentos, como:

“We cried on a cold and frosty morn,

We cried because our souls were torn

So much for tears

So much for these long and wasted years”

Este é um disco curioso, onde, numa primeira audição, o que a gente parece que ouve são lamentos de amor. Uma alma cansada, sem dúvida, mas que não se entregou nem às decepções que uma vida de paixões acumula. Mas ouvidas repetidas vezes, as canções se revelam mais profundas. Ainda a essa altura da sua carreira, ele não desiste de nos mostrar como podemos ser únicos e miseráveis – infelizes talvez, mas nunca conformados. Quase derrotados, mas inexplicavelmente altivos. Ou pelo menos tentamos ser assim.

Citei há pouco os clássicos de Dylan com um tom que pode parecer de um certo desdém – algo que apenas os fãs mais “superficiais” lembram numa hora de homenagem como essa de agora. Mas se passei essa impressão, quero me corrigir rapidamente. Ali estão algumas das letras – e, consequentemente, das poesias – mais poderosas que a música pop já ofereceu ao mundo. Versos que inspiraram gerações – e não só nos Estados Unidos.

Ouvindo o que as rádios desesperadas por audiência tocam hoje em dia é difícil acreditar que um dia o brasileiro não foi obrigado a engolir versos que não cabem na música, rimas que só acontecem porque o cantor troca a sílaba tônica de uma palavra, e concordâncias verbais que nunca se ensinaram na escola. Sim, houve um tempo em que o melhor do nosso pop podia se orgulhar de vir de uma linhagem direta de inspiração “dylanesca” – aliás, quantos compositores podem se orgulhar de terem virado um objetivo? (Mas eu divago...).

Nesse tempo – que não faz tanto tempo assim – ouvíamos Gilberto Gil traduzindo Bob Marley numa sutil referência a Dylan. Música em questão: “Não chores mais” – ou vai dizer que “ob-observando estrelas” não é uma declinação inspirada de “knock-knock-knocking on heaven’s door”? Você pode até dizer que eu estou por fora ou então que estou inventando – para citar outra letra de um ícone musical brasileiro que talvez não existisse: “Como nossos pais”, de Belchior, imortalizado por Elis Regina. Mas pense em Caetano. Pense em Rita Lee. Pense em Renato Russo – de quem sentimos saudades já há 20 anos...

Foi lendo o já citado artigo de Jon Pareles que me dei conta de que há uma estranha conexão entre “Isis” – uma música de Dylan de 1976, que tem um diálogo no meio de seus versos – e o estilo solto de “Eduardo e Mônica” de Renato com o Legião Urbana. Mas ao mesmo tempo em que junto esses pontos, estou ciente que estamos num tempo onde a palavra vale muito pouco na música – quando a maioria dos refrões que nos cercam só não incomodam mais porque são virtualmente idênticos uns aos outros, feitos para os meninos poderem ser perdoados das suas traições pelas meninas... meninas essas que estão bem menos interessadas nessa pobre poesia do que na possibilidade de uma selfie de uma distância razoável do palco para provar pro seu grupo de whatsapp que aquele que está ali com um microfone na mão estava cantando só para ela...

Dylan também passavam essa sensação – mas num contexto ligeiramente diferente. Quando a cantora maior do gospel americano pergunta para a câmera de Scorcese, em “No direction home”, como um “branco” pode escrever uma letra que diz “quantas estradas um homem tem que percorrer até que ele possa ser chamado de homem?” – isso significa uma conexão absoluta entre a mensagem e quem a escuta. Nos turbulentos anos 60, quando os Estados Unidos passavam por revoluções sociais que mudaram todo o mundo, ele estava falando diretamente com um monte de gente na plateia. Mas digamos que com uma mensagem ligeiramente mais interessante do que as peripécias do amor que ecoam infinitamente nas nossas ondas sonoras de hoje...

Com poucas chances de um dia serem lembradas por uma consagração tão importante quanto o Nobel, é verdade. E por isso mesmo o prêmio anunciado hoje nos dá esperança. De que a arte sempre vai ser reconhecida. De que a palavra sempre vai significar uma coisa maior. E de que por isso mesmo, se você as junta numa pergunta realmente importante elas podem um dia voltar para você. E é nesse espírito que, se eu estivesse hoje no camarim com Bob Dylan, lá em Las Vegas, mesmo que ele se mostrasse relutante em comentar a honra de ter levado no Nobel de literatura de 2016, eu não resistiria e perguntaria na cara dura: “So Bob, how does it feel?”...