A noite em que o Oscar parecia o Grammy

O título acima, antes que você me interprete mal, é um elogio. Afinal, injetando muita música na cerimônia de premiação que é uma das mais importantes do show business - e também, quase sempre uma das mais chatas -, os organizadores da festa do Oscar conseguiram oferecer uma noite realmente divertida. E digo isso sem um pingo de ironia.

Claro que um dos fatores que muito ajudou nisso foi o excelente humor de Chris Rock - que não perdeu sequer uma oportunidade de ironizar a própria Academia de Artes e Ciências de Hollywood pela sua falta de diversidade na premiação (você que gosta de cinema certamente acompanhou a polêmica sobre a ausência de indicados negros nas principais categorias). Mas para uma noite com (relativamente) poucas estrelas do time A do cinema americano - alguns apresentadores e apresentadoras eu tive de dar um Google pra ter certeza de quem eram - astros da música pop preencheram essa vaga com louvor. De Pharrell Williams a Lady Gaga, de Dave Grohl a Jared Ledo (tudo bem, ele circula nos dois universos, mas mesmo assim…), a música estava muito bem representada. E eu diria que até salvou a noite. Mas enfim, vamos a um resumo “em tempo real” do que eu registrei nesta madrugada durante o Oscar - que assisti, é bom lembrar, direto da fonte, no original, infelizmente (ou felizmente?) passando ao largo das várias possibilidades de comentários em português. Nada contra, mas eu desafio qualquer tradutor - inclusive este que vos escreve - a preservar, no nosso português, a acidez, a inteligência, a sagacidade, a malícia, e até o contexto dos discursos nunca menos que brilhantes de Chris Rock. Que começou, diga-se, mandando muito bem…

De Pharrell Williams a Lady Gaga, de Dave Grohl a Jared Ledo (tudo bem, ele circula nos dois universos, mas mesmo assim…), a música estava muito bem representada. E eu diria que até salvou a noite. Mas enfim, vamos a um resumo “em tempo real” do que eu registrei nesta madrugada durante o Oscar - que assisti, é bom lembrar, direto da fonte, no original, infelizmente (ou felizmente?) passando ao largo das várias possibilidades de comentários em português. Nada contra, mas eu desafio qualquer tradutor - inclusive este que vos escreve - a preservar, no nosso português, a acidez, a inteligência, a sagacidade, a malícia, e até o contexto dos discursos nunca menos que brilhantes de Chris Rock. Que começou, diga-se, mandando muito bem…

(Para mais comentários, ainda “mais em tempo real”, convido você a visitar minha página oficial no Facebook: https://www.facebook.com/ozecacamargo - onde gravei alguns vídeos rápidos durante a cerimônia de ontem).

22h44

Depois da sempre boa montagem com cenas dos filmes do ano anterior - e que, para a minha surpresa usou pelo menos uma imagem de “Feras de lugar nenhum”, o primeiro longa-metragem produzido pela Netflix, que a Academia, teoricamente estaria esnobando -, vemos então Chris Rock, vestido num smoking imaculadamente branco, que talvez fosse a primeira ironia da noite. Se esse foi mesmo o caso, era só o começo… Já nos primeiros segundos ele começa a disparar piadas que, à primeira vista pareciam elas mesmas racistas para falar do “problema” de o Oscar ser “tão branco” - como protestava o famoso #OscarsSoWhite. Elas eram tão fortes - e estranhamente tão voltadas para os próprios talentos negros (ele já começou dizendo que só recebeu conselhos para desistir de ser o mestre de cerimônias da festa de colegas que estavam sem trabalho…) -, que o tiro parecia ter saído pela culatra. Mas claro que Rock é bem mais inteligente que isso: ele estava brilhantemente revertendo - e da maneira mais ácida possível - todo o preconceito da Academia. E ali mesmo tive a certeza de que a noite, no que dependesse dele, seria histórica…

22h46

Primeira mudança no formato clássico da festa: o prêmio que abriu a noite não foi o de melhor atriz coadjuvante, mas o de melhor roteiro original. A “desculpa” - bastante esperta - foi a de que eles queriam começar pelo início de tudo, que é justamente o texto que dá origem a toda uma produção. Ok, compre a ideia. Ainda mais porque quem levou foi “Spotlight” - e a gente sempre comemora um prêmio para uma história de jornalista eheh…

22h49

Ryan Gosling e Russell Crowe - que mostraram, quem diria, um ótimo “timing” para o humor (de fato, mal pareciam que estavam lendo seus textos no teleprompter) - anunciam o Oscar de melhor roteiro adaptado. E eu acerto meu primeiro palpite: foi para “A grande aposta” - que “mastiga” numa comédia inteligente uma das histórias contemporâneas mais complicadas: a crise financeira americana dos últimos anos. Gosling, lá atrás, fazia cara de orgulhoso (já que é um dos protagonistas do filme). Em tempo: aqui ficou clara mais uma novidade da noite: os agradecimentos dos vencedores, aquela lista infindável de nomes que ninguém conhece, foram parar como caracteres embaixo da tela, como aquelas informações dos canais de notícia. Boa ideia - que ainda por cima deixa mais tempo para os contemplados falarem sobre outras coisas mais interessantes. Vamos torcer para que eles usem bem isso…

23h00

Na volta do primeiro intervalo comercial, outro “soco de esquerda” na falta de diversidade da Academia: versões dos filmes candidatos ao grande prêmio da noite com atores negros. Hilários - especialmente o “Perdido em marte” alternativo, onde a Nasa decide não resgatar do planeta vermelho o astronauta negro (interpretado por Tracy Morgan)… E Whoopi Goldberg, como uma faxineira na sala de controle, só acrescenta: “Falei que eles não iam te trazer de volta…”. Muito, mas muito bom! 23h02

23h02

Sarah Silverman entra no palco e todo mundo prende a respiração - especialmente os organizadores do Oscar. Pouco conhecida fora dos EUA, ela é uma das comediantes mais desbocadas do “showbizz” americano - e depois de insinuar várias coisas sobre a performance sexual de James Bond (ela estava lá para anunciar a música de “Spectre”, que estava no páreo), ela manda: “Que bom estar aqui na TV aberta ao vivo e pensar que eu posso falar qualquer coisa”. Ri alto… Foi tenso… Mas a única escorregada mesmo foi a performance de Sam Smith. Veja bem, sou fã dele - mas vamos combinar que essa está longe de ser a melhor música de seu repertório… Teve gente que disse até que é o pior tema de Bond de todos os tempos - algo que a primeira performance musical da noite quase me fez acreditar… 23h08

23h08

Agora sim, vamos ao prêmio de melhor atriz coadjuvante - e ganhou a grande aposta. Não, quero dizer, não o filme com esse título, mas o nome em que todo mundo estava apostando: Alicia Vikander, por “A garota dinamarquesa” (que, para quem ainda não viu, não traz exatamente ela no papel do título…). Ela é muito boa - e muito linda. E acho até que deveria ter sido indicada também como melhor atriz por “Ex-Machina” - um filme que inexplicavelmente nem fez marola aqui no Brasil…

23h18

Só pra celebrar aqui rapidamente, em menos de dois segundos, Chris Rock consegue fazer outra piada boa com a falta de diversidade na Academia. “We’re black”, anuncia ele no retorno do intervalo comercial - um tolo e esperto trocadilho, substituindo “Estamos de volta” (“We’re back”), por “Somos negros”. Mais um ponto pra ele…

23h19

Cate Blanchett, tipo deslumbrante (quando ela não está?), chama - num cenário inspirado, que a acompanha nos movimentos pelo palco, o Oscar para melhor figurino. Que, claro, vai pra “Mad Max: estrada da fúria”. A surpresa não foi bem a escolha, mas o choque de ver a vencedora, Jenny Beavan, subir ao palco vestindo! Deve ter sido a primeira mulher de jaqueta de couro na história da premiação! Que figura - um contraste quase que chocante com as borboletas azuis de Blanchett! Tinha que ganhar mesmo…

23h23

Na sequência - o palco mudando de elementos, conforme as categorias se sucediam -, mais duas estatuetas para “Mad Max”. Uma de direção de arte, anunciada por Steve Carrell e Tina Fey (numa ótima performance de “bêbada”, trocando as sílabas de “nominees” em mais um daqueles momentos intraduzíveis!). E outra pela melhor maquiagem, entregue por Margot Robbin e Jared Ledo. Isso aí… Viva “Mad Max”! (Mas não posso deixar de pensar que estão meio que esnobando “Guerra nas estrelas”… coisa de fã…).

23h28

Até as piadas sem graça da noite são pelo menos bonitinhas… Logo depois de Benicio del Toro e Jennifer Gardner apresentarem um clipe de mais um indicado ao grande prêmio da noite, “O regresso”, a câmera corta para um urso (obviamente “fake”) sentado num dos camarotes do teatro… Fofo…

23h35

Outra piada pesada - e inteligente de Chris Rock: citando a presença de algumas pessoas da vida real que inspiraram filmes indicados este ano - o jornalista de “Spolight”, a empresária de “Joy” - ele mostra que a Academia não se esqueceu de um personagem negro de “Straight outta Compton”, que aparece então amarrado e amordaçado acompanhado de dois policiais, numa óbvia referência ao tratamento dos negros pela polícia americana… Sou fã desse Chris Rock… 23h36

23h36

Sai o primeiro Oscar para “O regresso”. Michael B. Jordan - com uma cara ligeiramente emburrada (seria protesto?) e Rachel McAdams (ao contrário de Jordan, radiante, de verde), anunciam o prêmio de melhor fotografia para Emmanuel Lubezki, a terceira estatueta seguida do cara… Mas merecida! Não vou reclamar - a fotografia é mesmo uma das qualidades de “Regresso”. Já o roteiro… - mas eu divago…

23h39

E por falar em diversidade, entra no palco uma deslumbrante atriz indiana: Priynaka Chopra (que alguns conhecem no Brasil pela série “Quantico”, exibida aqui pelo AXN - sem circunflexo…). Ela vem com Liev Schreiber para dar - wow - mais um Oscar para “Mad Max”: o de melhor edição! Fora a surpresa, gostei de como eles mostraram os indicados, imitando uma tela de computador, que é onde virtualmente todas as edições acontecem hoje. Ah… e a moviola? Aposto que tem gente lendo aqui quem nem sabe o que é isso… Google já - tô meio sem tempo de explicar eheh!

23h42

Primeira piada fraca sobre a falta de diversidade na Academia: um vídeo com Angela Basset exaltando… Jack Black (um ator caucasiano…). Não sei se foi o Chris Rock que escreveu essa, mas… não rolou…

23h48

E está aberta a temporada de premiação de “Mad Max” - agora é oficial: um Oscar para a edição de som, e mais outro logo em seguida para mixagem de som. Total até agora… Seis! Será que a Academia vai dar um susto em todo mundo e seguir premiando o filme até as categorias principais em que está indicado - melhor diretor e filme? Secretamente, eu bem que gostaria que isso acontecesse…

23h54

Andy Serkis - que é aquele cara genial atrás de “personagens virtuais” (pense nos recentes “Planeta dos macacos” e em “Senhor dos anéis”), chama o Oscar para efeitos especiais. Seria este o sétimo de “Mad Max”? Deu zebra - e uma ótima zebra: “Ex-Machina” - eba!! Um excelente filme que foi esnobado pelas distribuidoras de cinema no Brasil - você já pode ver essa pequena obra-prima nos canais a cabo ou por “streaming”… Eu mesmo vi num avião! Não deixe passar em branco - é incrível. E não estou nem falando dos premiados efeitos visuais… 00h00

00h00

Quase pulei da cadeira de alegria: C3PO, R2D2 e o adorável BB-8!! Era só uma ponta (não chamaram prêmio nenhum) - e C3PO e R2D2 já passaram pela festa no passado. Mas não importa, por pouco mais de um minuto, eu era uma criança assistindo à cerimônia…

00h05

A madrugada chegando no Brasil, e Chris Rock simplesmente não deixa você dormir: em mais um “truque que tirou da cartola”, ele chama colegas das suas filhas para vender biscoitos (de verdade) para as celebridades na plateia. Primeiro você acha que é uma piada, mas aí os famosos começaram a levantar notas de dólares, querendo comprar os biscoitos… Quem diria que essa gente leva dinheiro vivo pra festa eheh… Enquanto as meninas vendem, a gente vê os prêmios de filme de animação. O curta - anunciado pelos Minions (que eu nunca acho tão engraçados assim…), foi para “Bear story” - que é chileno (olha a diversidade aê gente!). E o longa, com Woddy e Buzz nos fazendo lembrar que o primeiro “Toy story” já tem.. hum… VINTE anos! - enfim, são eles que chamam o (óbvio) vencedor: o inigualável “Divertida Mente”. Eu até tentei torcer para o brasileiro que competia nessa categoria, mas é covardia… Além do que, foi bom ouvir de seus criadores o velho lembrete (que serve para roteiristas do mundo inteiro, e especialmente aos brasileiros…) de que tudo começa com uma boa história e um bom texto…

00h13

Kevin Hart, um comediante negro, ultra popular agora nos EUA, finalmente encara a sério a questão da falta da diversidade na premiação deste ano, e pede aplausos para os talentosos artistas negros que deveriam ter sido nomeados e não foram… Depois de dar o recado, Hart não aguenta e faz… piada: num ano como esse, ela chegou a sonhar que a Academia o colocaria na primeira fila, pra compensar a gafe de deixar os artistas negros em segundo plano… Só que não! Em seguida, ele chamou o genial The Weeknd, para cantar a música dele para “50 tons de cinza” - provavelmente a única coisa memorável do filme… O cenário então - lindíssimo em todos os aspectos até lá - escorrega para a cafonice de “50 tons”… Uma pena…

00h22

Adoro mulheres de óculos numa noite de Oscar - e Kate Winslet (num poderoso vertido preto, e ao lado de Reese Witherspoon) saciou esse meu fetiche… (Elas estavam lá para chamar mais dois candidatos ao grande prêmio: “Ponte de espiões” e “Spotlight”).

00h24

Duvido que vai ter algum momento mais forte, interessante e inteligente do que esse. Acho que já usei esses adjetivos hoje para descrever o humor de Chris Rock, mas… “whatever”! Ele foi para a porta de um cinema e entrevistou pessoas negras sobre os filmes que elas mais gostam de ver. Era constrangedor perceber que as produções mais celebradas da noite mal registravam com esse público. Mas é justamente nesse constrangimento que estava a genialidade da reportagem. Como que dizendo: “Hollywood, você não liga para os negros? Bem, eles também não ligam para você”! Genial, genial, genial! Melhor coisa da noite - que ainda está na metade (imagino…). 00h28

00h28

Patricia Arquette - usando o segundo par de óculos da noite (e também de preto) - chama o prêmio para melhor ator coadjuvante. E quem apostou no azarão se deu bem: quem levou foi Mark Rylance! E todo mundo achando que iria pra Sylvester Stallone… Secretamente (de novo), murmurei um “bem feito”… Apesar de o filme que lhe deu o prêmio ser fraco (mesmo dirigido por Spielberg), ele está brilhante no papel do espião. E me fez ter vontade de rever ele de novo na série “Wolf Hall”, da BBC. Mas eu divago… e pela segunda vez!

00h38

Não sou fã de Louis C.K. - que nem é um cara muito de cinema. Ele é mais conhecido pela sua série de comédia (ou quase isso), “Louie”. Digamos que não nos conectamos ainda eheh! Mas sua piada sobre a categoria que ia apresentar -“melhor documentário curta” - foi esperta: esses vencedores, ao contrário dos outros, que ganham a estatueta e veem seus cofres engordarem, voltam pra casa e… vão fazer outros documentários em curta-metragem, sem nenhum glamour. Muito bom! Ironicamente, a paquistanesa Sharmeen Obaid-Chinoy, subiu ao palco pra ganhar na categoria pela segunda vez - e foi aplaudida de pé, quando disse que o governo paquistanês viu o filme e vai mudar algumas leis por causa dele. Bravo - ainda mais porque, ainda que indiretamente, este é mais um prêmio para o jornalismo!

00h41

E mais diversidade, digo, mais um indiano apresentando o Oscar: Dev Patel, (“Quem quer ser um milionário?”) que ao lado de Daisy Ridley (do último “Guerra nas estrelas” - difícil até de reconhecer…), dão o prêmio de melhor documentário (longa) para… “Amy”!!!!!!!!!!!!!!!!!! E acho que usei poucos pontos de exclamação, tá? O diretor, Asif Kapadia, dividiu tão emocionadamente a glória com os fãs da cantora (sim, eu, você…), que quase esqueci que estava torcendo também para o documentário da Netflix sobre Nina Simone (“What happened, Miss Simone?”), já comentado neste espaço… Eu estava realmente dividido. Mas saí feliz de qualquer jeito.

00h52

Depois de uma certa enrolação com prêmios “honorários”, concedidos em uma cerimônia à parte, a presidente da Academia entra e faz um discurso comportado, uma espécie de “mea culpa” pela falta de diversidade no prêmio deste ano. Citou até Martin Luther King Jr. - e assinou: “precisamos agir”… Vamos ver… 00h56

00h56

Se algum dia alguém tivesse me dito que veria Dave Grohl tocando “Blackbird”, dos Beatles, num palco de Oscar, eu teria rido até cair no chão. Mas ali estava ele, fazendo exatamente isso, para acompanhar o vídeo em homenagem aos que se foram em 2015. Uma lista que, claro, incluía David Bowie. Por alguns segundos me lembrei de Projota cantado “ela é um disco do Nirvana de 20 anos atrás”… Um dos meus amigos do grupo que está vendo tudo comigo disse que a Academia pediu para a plateia não bater mais palmas quando alguém mais querido aparecia, para não parecer que uns eram mais aclamados que outros. Achei justo. O momento foi lindo - e para este fã de Nirvana (e de Foo Fighters) aqui, surreal também…

01h04

Duas crianças entram para anunciar o prêmio de melhor curta de ficção: Abraham Attah (segunda concessão a “Feras de lugar nenhum”, da “inimiga” Netflix), com seu maravilhoso sotaque (de Gana!), e o garoto de “O quarto de Jack”, Jacob Tremblay - que tinha mais ou menos a metade da altura de Attah. Chris Rock não resistiu à piada e trouxe caixotes para deixá-los mais no mesmo nível. Fiquei curioso para ver o vencedor, “Stutterer”.

01h07

Para o Oscar de melhor filme em língua estrangeira, nada mais natural do que chamar um coreano e uma latina como apresentadores: respectivamente Byung-hun Lee e Sofia Vergara - ou, como ela é mais conhecida… a mulher mais linda do mundo! O vencedor era barbada - o filme húngaro sobre o qual eu ainda quero falar aqui. Mas o charme mesmo foi ver Vergara dizendo o nome dele com seu sotaque inconfundível: “Son of Sauuuuuuullleee” - que, coincidentemente é também o nome do meu pai… Mas não é por isso que ainda quero escrever sobre “O filho de Saul” - mas sim porque depois de assisti-lo você se pergunta: “Pra que os outros Oscars?”. Mas eu divago (terceira vez, estou contando…).

01h10

Outra surpresa: o vice-presidente americano Joe Biden entra no palco e agradece modestamente os aplausos com uma piada: “eu sou o cara menos qualificado para estar aqui esta noite…”. Mandou bem. Mas mandou melhor ainda ao lançar a campanha para que ninguém mais se cale quando for vítima, ou mesmo testemunha, de um abuso sexual (ItsOnUs.org). Isso tudo, claro, um gancho para Lady Gaga, maravilhosa, entrar e cantar a música que estava concorrendo na noite, um documentário sobre o assunto chamado “The hunting ground”. Tudo muito simples, ela e um piano branco, já bastante emocionante. E aí o palco se abre e vítimas “de carne e osso” de abuso sexual entram no palco e… Bom, não consegui ver direito porque já estava chorando a essa altura. Só me lembro que vi a plateia aplaudindo de pé…

01h20

Em mais uma prova de que o Oscar deste ano estava com cara de Grammy… Pharrell Williams e Quincy Jones entram para premiar a melhor trilha original. E quem ganha é o octagenário Ennio Morricone (que, numa nota pessoal, eu já tive o prazer de entrevistar no Brasil…), por “ Os oito odiados”. Merecidíssimo - aliás, um prêmio que já deveria ter saído há tempos! Nem que fosse para ouvir ele falar italiano naquele palco… Em algum lugar de Los Angeles, Quentin Tarantino estava rindo satisfeito… 01h25

01h25

Common e John Legend - olha mais Grammy aê minha gente! - chegam para anunciar a melhor canção de filmes do ano, que, claro, vai ser pra “Til it happens to you”, de Lady Gaga, claro. Só que… Não! Nossa!! Foi para Sam Smith. Que é um cara de quem, repito, sou fã! Mas com esse tema “meia boca” de James Bond? Sério? Fiquei meio - meio não, bastante! - decepcionado. Só gostei que Gaga estava lá, fina e educada, aplaudindo na plateia… alguns aplausos, certamente, para o fato de Smith ter dedicado o prêmio para a comunidade GLBT do mundo todo. Tudo, parece, termina bem - mas eu posso imaginar alguns “little monsters” bem indignados…

01h29

Para apresentar os últimos candidatos a melhor filme, Sacha Baron Cohen vem encarnado no seu personagem Ali G - ou, como ele gosta de se apresentar, “só mais um apresentador negro”… Segundo ele, sua presença representava todos os artistas negros ausentes - inclusive “aquele cara do último ‘Guerra nas estrelas’, John Boyega"… Muito bom. Ao seu lado, Olivia Wilde, com um decote que superou até o de Sofia Vergara (como se isso fosse possível!) 01h36

01h36

Eu tinha a impressão de que o prêmio de direção era logo antes do de melhor filme - afinal, a essa altura, melhor ator e atriz ainda não haviam sido anunciados. Mas ali estava J.J. Abrams para anunciar que… tudo voltava ao normal: Alejandro G. Iñárritu levava a estatueta por “O retorno”. Será que vai dar ele também no grande prêmio? Vejamos… Curiosidade: com esses tempos mais curtos para os agradecimentos, não deram mole nem para ele - a música subiu quando Iñárritu estava no meio de seu discurso político. Ou teria sido por causa disso…?

01h44

Eddie Redmayne ganhou o Oscar de melhor homem vestido de smoking! Eheh! Ninguém usou esse traje “difícil” tão bem quando ele hoje. Mas todo seu charme ficou em segundo plano quando Brie Larson subiu ao palco para receber o Oscar de melhor atriz que ele anunciou, por “O quarto de Jack”. Secretamente - foram muitos momentos assim, confesso - eu estava torcendo por Charlotte Rampling (vai ser bonita assim lá em… sei lá onde!) - que me fez chorar em “45 anos”. Mas foi legal ver Larson totalmente chocada com sua premiação. E o menino, “seu filho” Jacob Tremblay, na plateia, estava tão feliz como se ele tivesse sido o homenageado. Mais fofura para o fim da festa! 01h52

01h52

E agora o momento mais previsível da noite… Título de melhor ator vai para… Leonardo DiCaprio! Nem Julianne Moore, elegantíssima de preto (e brilho), conseguiu disfarçar sua falta de surpresa. Aplaudido de pé - todo mundo ali queria que ele ganhasse. Como “dono da noite”, DiCaprio aproveitou para fazer o discurso mais político da festa - começando pelo aquecimento global e terminando pelo “respeito universal”… Eheh. Tudo parece terminar bem nesse Oscar - que é um dos menos chatos e mais divertidos que eu consigo lembrar em anos!

01h58

Aliás, o Oscar 2016 estava tão bom que deixou até uma reviravolta para o final. Morgan Freeman declara - ele mesmo com uma expressão estupefata - que a estatueta de melhor filme não vai para “O regresso”, mas para “Spolight”!

Genial! Uma história sobre jornalismo sendo reconhecida no maior prêmio da indústria cinematográfica americana? Acho que é manchete de “primeira página” - eheh! Minha torcida era por “A grande aposta” - e em seguida para “Spotlight”. Mas não estou reclamando. É muito legal ver, só pra variar, a atenção ser voltada para uma história real que teve, de fato, um grande impacto na vida das pessoas - falo, claro, da investigação sobre os padres pedófilos, incentivada por uma série de reportagens do jornal “Boston Globe”. Muito bom. Premiação no geral equilibrada, um excelente mestre de cerimônias, doses certas de humor, seriedade e emoção… Vou dar um like nesse Oscar 2016… Nem reparei que já passam das 2h da manhã…

Genial! Uma história sobre jornalismo sendo reconhecida no maior prêmio da indústria cinematográfica americana? Acho que é manchete de “primeira página” - eheh! Minha torcida era por “A grande aposta” - e em seguida para “Spotlight”. Mas não estou reclamando. É muito legal ver, só pra variar, a atenção ser voltada para uma história real que teve, de fato, um grande impacto na vida das pessoas - falo, claro, da investigação sobre os padres pedófilos, incentivada por uma série de reportagens do jornal “Boston Globe”. Muito bom. Premiação no geral equilibrada, um excelente mestre de cerimônias, doses certas de humor, seriedade e emoção… Vou dar um like nesse Oscar 2016… Nem reparei que já passam das 2h da manhã…

O filme que abriu esta minha temporada nacional foi “Zoom”, de Pedro Morelli. O motivo principal que me levou à pré-estreia foi a proximidade com a protagonista do filme, Mariana Ximenes - uma companheira de TV, de vida, de arte, alguém cuja minha admiração que dedico a ela é sempre recompensada com inteligência, sensibilidade e… uma energia que mal consigo descrever.

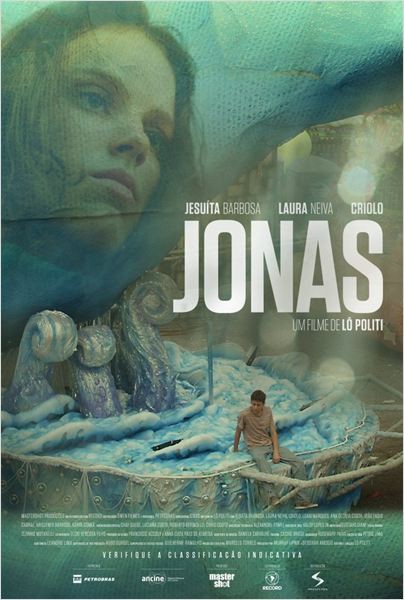

O filme que abriu esta minha temporada nacional foi “Zoom”, de Pedro Morelli. O motivo principal que me levou à pré-estreia foi a proximidade com a protagonista do filme, Mariana Ximenes - uma companheira de TV, de vida, de arte, alguém cuja minha admiração que dedico a ela é sempre recompensada com inteligência, sensibilidade e… uma energia que mal consigo descrever. Agora, “Jonas”. Sempre em nome da transparência, minha conexão com este filme também é pessoal. Sou amigo, há décadas, da diretora Lô Politi - amigo, se não de adolescência, da melhor parte da juventude. Lô é uma daquelas amigas com quem nos conectamos não só pelas pessoas e conexões que nos colocam juntos, mas por uma estupenda afinidade de humor, que costura nossa relação há anos. Digo tudo isso para explicar que, como no caso do filme de Mariana, cheguei à sessão de “Jonas” com cuidado. Não queria gostar logo de cara do filme. Mas aí…

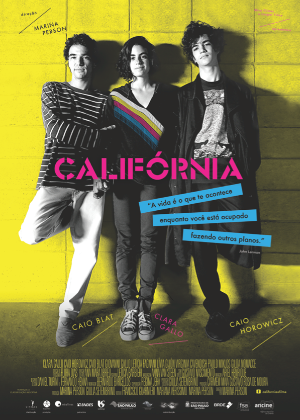

Agora, “Jonas”. Sempre em nome da transparência, minha conexão com este filme também é pessoal. Sou amigo, há décadas, da diretora Lô Politi - amigo, se não de adolescência, da melhor parte da juventude. Lô é uma daquelas amigas com quem nos conectamos não só pelas pessoas e conexões que nos colocam juntos, mas por uma estupenda afinidade de humor, que costura nossa relação há anos. Digo tudo isso para explicar que, como no caso do filme de Mariana, cheguei à sessão de “Jonas” com cuidado. Não queria gostar logo de cara do filme. Mas aí… Num daqueles resumos cruéis de site de venda de ingressos (ou de roteiro de jornal), “Califórnia” fala de uma adolescente que descobre o tortuoso caminho do amor quase ao mesmo tempo que se vê obrigada a abraçar o sentido da morte - e sai desse processo como uma menina não exatamente adulta, mas interessante, preparada, aberta, com menos medo do que geralmente essa fase da vida nos assola.

Num daqueles resumos cruéis de site de venda de ingressos (ou de roteiro de jornal), “Califórnia” fala de uma adolescente que descobre o tortuoso caminho do amor quase ao mesmo tempo que se vê obrigada a abraçar o sentido da morte - e sai desse processo como uma menina não exatamente adulta, mas interessante, preparada, aberta, com menos medo do que geralmente essa fase da vida nos assola. Uma vez durante uma aula de filosofia, o professor fez uma referência curiosa. Nem sei se vou citá-la da maneira correta – mesmo tendo cursado essa faculdade por dois anos, não é meu forte (muito menos o filósofo que figura essa passagem). Mas ela é uma ilustração curiosa para uma provocação que me ocorreu enquanto assistia ao documentário "Amy", de Asif Kapadia, que já está em pré-estreia no Brasil.

Uma vez durante uma aula de filosofia, o professor fez uma referência curiosa. Nem sei se vou citá-la da maneira correta – mesmo tendo cursado essa faculdade por dois anos, não é meu forte (muito menos o filósofo que figura essa passagem). Mas ela é uma ilustração curiosa para uma provocação que me ocorreu enquanto assistia ao documentário "Amy", de Asif Kapadia, que já está em pré-estreia no Brasil. Mas num certo momento tudo deu certo – e a estrela de Amy começou realmente a brilhar. Esta etapa, o filme retrata com um ritmo diferente, quase eufórico – e você tem a incômoda sensação de que vai ser uma biografia "bonitinha" e que não vai a fundo nos problemas que ela tinha pela frente. Aí entra em cena Blake Fielder-Civil (foto) – a paixão da vida dela, ou, conforme você quiser interpretar, o cara que arruinaria sua vida.

Mas num certo momento tudo deu certo – e a estrela de Amy começou realmente a brilhar. Esta etapa, o filme retrata com um ritmo diferente, quase eufórico – e você tem a incômoda sensação de que vai ser uma biografia "bonitinha" e que não vai a fundo nos problemas que ela tinha pela frente. Aí entra em cena Blake Fielder-Civil (foto) – a paixão da vida dela, ou, conforme você quiser interpretar, o cara que arruinaria sua vida.

Passei o fim de semana todo pensando nisso, até que ontem à noite fui convidado para ver a última apresentação no Rio de "Chacrinha, o musical". O espetáculo encerrava uma temporada de enorme sucesso, consagrando não só Stepan Nercessian como o Velho Guerreiro – um caso não só de excelente interpretação, mas de "reencarnação"! – como Leo Bahia, fazendo o "jovem Abelardo". (Vai para São Paulo agora e tomara que viaje por todo o Brasil!). Muita gente já tinha me recomendado o musical, mas só tive tempo de ver agora – e novamente acho que o timing foi perfeito: justamente quando eu ruminava sobre o cotidiano de maluco que estamos vivendo, eu vejo num palco uma lição de sanidade de um animador relativamente são que era chamado de louco...

Passei o fim de semana todo pensando nisso, até que ontem à noite fui convidado para ver a última apresentação no Rio de "Chacrinha, o musical". O espetáculo encerrava uma temporada de enorme sucesso, consagrando não só Stepan Nercessian como o Velho Guerreiro – um caso não só de excelente interpretação, mas de "reencarnação"! – como Leo Bahia, fazendo o "jovem Abelardo". (Vai para São Paulo agora e tomara que viaje por todo o Brasil!). Muita gente já tinha me recomendado o musical, mas só tive tempo de ver agora – e novamente acho que o timing foi perfeito: justamente quando eu ruminava sobre o cotidiano de maluco que estamos vivendo, eu vejo num palco uma lição de sanidade de um animador relativamente são que era chamado de louco...

Potencializada hoje pelas redes sociais, parece que estamos cada vez mais encantados em ver a vida se desenrolar diante de nós, sem muito drama - ou melhor, com o simples drama do cotidiano. "Boyhood" é um sofisticado exemplo disso, assim como um livro que estou lendo agora - a segunda parte de uma saga de seis volumes que é uma sensação literária: "Minha luta 2 - um outro amor", do norueguês Karl Ove Knausgård.

Potencializada hoje pelas redes sociais, parece que estamos cada vez mais encantados em ver a vida se desenrolar diante de nós, sem muito drama - ou melhor, com o simples drama do cotidiano. "Boyhood" é um sofisticado exemplo disso, assim como um livro que estou lendo agora - a segunda parte de uma saga de seis volumes que é uma sensação literária: "Minha luta 2 - um outro amor", do norueguês Karl Ove Knausgård.