Os melhores álbuns que você não ouviu em 2015

É chegada aquela hora do ano... Sim, aqui está ela, a "nossa" lista dos melhores álbuns de 2015 que você não ouviu. Você que me acompanha aqui há tempos, já conhece as regras - a mais importante de todas, é a de que se trata de uma seleção bastante idiossincrática. Aqui está um punhado de músicas boas que escutei nos últimos 12 meses e que, pelas injustiças que o pop sempre comete, acabou não chegando ao grande público. Chegou a hora de resgatá-las!

Tem de tudo, claro. Como sempre, você pode esperar novidades da Colômbia à Nova Zelândia, passando pela Suécia (via território curdo), Honduras, Congo, Tailândia - ah! e Brasil também. Gente nova e gente veterana - que tem em comum a capacidade de fazer música boa e nos surpreender com o dom infinito de criar com sons de todas as origens, todas as fontes, todos os tempos.

Em 2015, a lista - que, só lembrando, não está em ordem de preferência - vem ainda com uma inovação: você pode ouvir (quase) todos os artistas num playlist que criei na minha conta no Spotify (fácil de chegar, ainda mais se você for no meu perfil https://facebook.com/ozecacamargo). Chama-se "Ainda não ouviu? 2015". Aventure-se.

E o "quase" lá em cima é porque pelo menos uma artista escolhida este ano desafia todos esses serviços de "streaming" de música: não achei nada, em nenhum deles, sobre a sensacional Hongthong Dao-Udon... Mas para situações como essa, temos sempre o YouTube: descubra todo o esplendor desse pop tailandês aqui. No mais, aqui estão eles: os grandes injustiçados de 2015 - só que não...

1) "Me", Empress of - no princípio, era a voz. Digamos que Lorely Rodriguez, o nome por trás do Empress of, não tivesse um bom repertório nesse seu segundo álbum. Mesmo assim você ainda teria sua voz - e eu seria capaz de parar para ouvi-la nem que fosse anunciando os portões de embarque permanentemente alterados de um aeroporto brasileiro como o de Congonhas (certamente a tortura auditiva mais sádica que já inventaram). Mas ocorre que o punhado de faixas que Rodriguez juntou em "Me" é também sensacional. Sobretudo porque justamente utiliza o potencial vocal da cantora para explorar texturas inéditas no pop. Você vai ficar intrigado da primeira vez que escutar - mas também irresistivelmente atraído. Ainda mais quando souber que ela é meio americana e meio hondurenha. "Everything you do" é provavelmente a música que mais ouvi este ano (depois de "Borders", de M.I.A.) - mas tente ouvir tudo, e ainda um remix de "How do you do it", assinado por Ash Koosha!

1) "Me", Empress of - no princípio, era a voz. Digamos que Lorely Rodriguez, o nome por trás do Empress of, não tivesse um bom repertório nesse seu segundo álbum. Mesmo assim você ainda teria sua voz - e eu seria capaz de parar para ouvi-la nem que fosse anunciando os portões de embarque permanentemente alterados de um aeroporto brasileiro como o de Congonhas (certamente a tortura auditiva mais sádica que já inventaram). Mas ocorre que o punhado de faixas que Rodriguez juntou em "Me" é também sensacional. Sobretudo porque justamente utiliza o potencial vocal da cantora para explorar texturas inéditas no pop. Você vai ficar intrigado da primeira vez que escutar - mas também irresistivelmente atraído. Ainda mais quando souber que ela é meio americana e meio hondurenha. "Everything you do" é provavelmente a música que mais ouvi este ano (depois de "Borders", de M.I.A.) - mas tente ouvir tudo, e ainda um remix de "How do you do it", assinado por Ash Koosha! 2) “F.F.S.”, Franz Ferdinand & Sparks - Dois ídolos, de duas gerações. Posso apostar que a maior parte dos fãs de uma banda não faz a menor ideia de quem é a outra banda. Mas tenho certeza de que os próprios artistas sempre foram fãs uns dos outros. Mas o que importa mesmo é que Franz Ferdinand e Sparks um dia se encontraram e descobriram que foram feitos um para o outro. Mesmo separados por décadas (o primeiro álbum do Sparks é de 1971), os dois grupos têm tudo a ver. Tanto que criaram essa generosa coleção de colaboração - que curiosamente inclui uma faixa que se chama “Collaborations don’t work” (ou, em português, “Colaborações não funcionam”). Se puser na balança, acho que o álbum tem mais de Sparks do que de Franz - mas isso é um detalhe. O importante é o fã de uma descobrir o som da outra. E o mundo pop sair ganhando!

2) “F.F.S.”, Franz Ferdinand & Sparks - Dois ídolos, de duas gerações. Posso apostar que a maior parte dos fãs de uma banda não faz a menor ideia de quem é a outra banda. Mas tenho certeza de que os próprios artistas sempre foram fãs uns dos outros. Mas o que importa mesmo é que Franz Ferdinand e Sparks um dia se encontraram e descobriram que foram feitos um para o outro. Mesmo separados por décadas (o primeiro álbum do Sparks é de 1971), os dois grupos têm tudo a ver. Tanto que criaram essa generosa coleção de colaboração - que curiosamente inclui uma faixa que se chama “Collaborations don’t work” (ou, em português, “Colaborações não funcionam”). Se puser na balança, acho que o álbum tem mais de Sparks do que de Franz - mas isso é um detalhe. O importante é o fã de uma descobrir o som da outra. E o mundo pop sair ganhando!

3) "A mulher do fim do mundo", Elza Soares - quando li, mais ou menos em outubro, que Elza Soares liberara canções inéditas para o ouvinte da internet, a princípio estranhei. Pareciam duas notícias que vinham de mundos diferentes - um onde Elza grava discos e outro onde as pessoas ouvem música pela internet. Mas então você lembra quem é a cantora, de tudo que ela já fez - e começa a achar não só normal que seu novo disco tenha aparecido primeiro para os internautas, mas ainda se pergunta por que Elza, uma mulher sempre à frente do seu tempo, demorou tanto para fazer isso. As boas notícias não vieram apenas no formato do disco, mas nos arranjos modernos e ousados - mesmo para uma artista como ela. A faixa-título é algo definitivamente além do seu tempo, quase irreconhecível no repertório da cantora - a não ser, claro, pelos grunhidos (sua marca registrada) que ela deixa para o final. "Maria da Vila Matilde" quase faz inveja a Nicki Minaj. E "Benedita" - uma parceira com o sempre bom Celso Sim - é definitivamente um samba extraterrestre. Fico pensando qual a próxima galáxia que Elza Soares vai visitar...

3) "A mulher do fim do mundo", Elza Soares - quando li, mais ou menos em outubro, que Elza Soares liberara canções inéditas para o ouvinte da internet, a princípio estranhei. Pareciam duas notícias que vinham de mundos diferentes - um onde Elza grava discos e outro onde as pessoas ouvem música pela internet. Mas então você lembra quem é a cantora, de tudo que ela já fez - e começa a achar não só normal que seu novo disco tenha aparecido primeiro para os internautas, mas ainda se pergunta por que Elza, uma mulher sempre à frente do seu tempo, demorou tanto para fazer isso. As boas notícias não vieram apenas no formato do disco, mas nos arranjos modernos e ousados - mesmo para uma artista como ela. A faixa-título é algo definitivamente além do seu tempo, quase irreconhecível no repertório da cantora - a não ser, claro, pelos grunhidos (sua marca registrada) que ela deixa para o final. "Maria da Vila Matilde" quase faz inveja a Nicki Minaj. E "Benedita" - uma parceira com o sempre bom Celso Sim - é definitivamente um samba extraterrestre. Fico pensando qual a próxima galáxia que Elza Soares vai visitar... 4) Hongthong Dao-Udon, “Bump Lan Floen: Essential Hongthong Dao-Udon” - Um disco de um ídolo especial - espero que você acate essa minha, digamos, excentricidade. Hongthong Dao-Udon é uma espécie de Rita Lee da Tailândia, uma cantora que juntou tudo de pop que era feito por lá e criou um gênero próprio, e conquistou o coração dos tailandeses (e de alguns brasileiros no meio do caminho, como este que vos escreve). Não, você não vai entender nada. Não, você vai achar muito estranho nas dez primeiras vezes que escutar. Mas uma hora vem o “click” - e você descobre a música mais fascinante que seus ouvidos não estão acostumados. É um relançamento, claro - uma compilação dos “hits” dos anos 70 e 80. Mas você vai ser surpreender com a modernidade. Ou então vai achar que eu enlouqueci de vez. O que também é uma possibilidade interessante.

4) Hongthong Dao-Udon, “Bump Lan Floen: Essential Hongthong Dao-Udon” - Um disco de um ídolo especial - espero que você acate essa minha, digamos, excentricidade. Hongthong Dao-Udon é uma espécie de Rita Lee da Tailândia, uma cantora que juntou tudo de pop que era feito por lá e criou um gênero próprio, e conquistou o coração dos tailandeses (e de alguns brasileiros no meio do caminho, como este que vos escreve). Não, você não vai entender nada. Não, você vai achar muito estranho nas dez primeiras vezes que escutar. Mas uma hora vem o “click” - e você descobre a música mais fascinante que seus ouvidos não estão acostumados. É um relançamento, claro - uma compilação dos “hits” dos anos 70 e 80. Mas você vai ser surpreender com a modernidade. Ou então vai achar que eu enlouqueci de vez. O que também é uma possibilidade interessante. 5) “La onda de Elia y Elizabeth”, Elia y Elizabeth - duas irmãs colombianas descobertas por acaso num programa da TV peruana no início dos anos 70 que homenageava o avô delas - Miguel Fleta -, que foi um famoso cantor lírico. Desse começo inusitado, Elia e Elizabeth acabaram por criar um verdadeiro sopro de esperança na música latino-americana daquela década - que como tantos nesse universo pop, não foi muito adiante. Mas pelo menos ficou esse registro, que foi relançado no final do ano passado - e tornou-se uma espécie de trilha sonora para todo o meu último verão. Você não faz ideia!! Cada faixa é de uma inventividade e de uma harmonia absurdas (“Alegría” e “Libre” são dois exemplos de pop perfeitos, até atemporais - e não vamos nem falar de uma que chama “Mis 32 dientes”…). Tão bom que faz você lamentar que elas tenham abandonado tão cedo a carreira, com apenas um punhado de canções gravadas. Ou não! Elia virou freira e saiu cantando para a alegria de fiéis pelo mundo - até em Camarões… Aleluia!

5) “La onda de Elia y Elizabeth”, Elia y Elizabeth - duas irmãs colombianas descobertas por acaso num programa da TV peruana no início dos anos 70 que homenageava o avô delas - Miguel Fleta -, que foi um famoso cantor lírico. Desse começo inusitado, Elia e Elizabeth acabaram por criar um verdadeiro sopro de esperança na música latino-americana daquela década - que como tantos nesse universo pop, não foi muito adiante. Mas pelo menos ficou esse registro, que foi relançado no final do ano passado - e tornou-se uma espécie de trilha sonora para todo o meu último verão. Você não faz ideia!! Cada faixa é de uma inventividade e de uma harmonia absurdas (“Alegría” e “Libre” são dois exemplos de pop perfeitos, até atemporais - e não vamos nem falar de uma que chama “Mis 32 dientes”…). Tão bom que faz você lamentar que elas tenham abandonado tão cedo a carreira, com apenas um punhado de canções gravadas. Ou não! Elia virou freira e saiu cantando para a alegria de fiéis pelo mundo - até em Camarões… Aleluia!  6) “Ici le jour (a tout enseveli)”, Feu! Catterton - Se tem um gênero que realmente estava precisando de renovação, ele era a canção francesa. Não o pop em geral - que é bem diverso (pergunte ao Daft Punk). Mas a tradição de canção mesmo. E então chega Feu! Chatterton e muda a regra do jogo. O nome deles tem essa exclamação mesmo no meio - que pode parecer um detalhe pretensioso, mas é a justa medida da euforia que eles trouxeram este ano para a música francesa. Celebrados já por lá, eles agora partem para outros horizontes - e tenho certeza de que vão encontrar porto seguro nos seus ouvidos aventureiros. Aliás, não desanime com o que falei acima sobre a relação deles com as antigas “chasons”… Como eles falaram uma vez ao “Les Inrockuptibles”, suas influências estão mais para Radiohead e Pink Floyd do que para Charles Aznavour. Mas a mistura é o que interessa. E ela está lá, misteriosa, sensual, existencialista e - sobretudo num ano em que essa cultura se viu ameaçada pela ignorância dos fundamentalistas - mais francesa do que nunca.

6) “Ici le jour (a tout enseveli)”, Feu! Catterton - Se tem um gênero que realmente estava precisando de renovação, ele era a canção francesa. Não o pop em geral - que é bem diverso (pergunte ao Daft Punk). Mas a tradição de canção mesmo. E então chega Feu! Chatterton e muda a regra do jogo. O nome deles tem essa exclamação mesmo no meio - que pode parecer um detalhe pretensioso, mas é a justa medida da euforia que eles trouxeram este ano para a música francesa. Celebrados já por lá, eles agora partem para outros horizontes - e tenho certeza de que vão encontrar porto seguro nos seus ouvidos aventureiros. Aliás, não desanime com o que falei acima sobre a relação deles com as antigas “chasons”… Como eles falaram uma vez ao “Les Inrockuptibles”, suas influências estão mais para Radiohead e Pink Floyd do que para Charles Aznavour. Mas a mistura é o que interessa. E ela está lá, misteriosa, sensual, existencialista e - sobretudo num ano em que essa cultura se viu ameaçada pela ignorância dos fundamentalistas - mais francesa do que nunca. 7) "Sintético", Vitrola Sintética - faço aqui a "mea culpa": desconhecia o trabalho desta banda. E só esbarrei com ela ao ler uma notícia sobre Tulipa Ruiz (que este ano veio com o também ótimo "Dancê" - veja mais abaixo), que era companheira do Vitrola entre os indicados na categoria "Melhor artista revelação" do Grammy Latino deste ano. Eles ainda concorreram ao "obscuro" prêmio de "Melhor engenharia de gravação". Mas nada disso (juro!) me influenciou para eu gostar tanto de "Sintético" - e depois correr atrás das outras coisas que essa banda paulistana já gravou. A voz de Felipe Antunes vai na contramão de todos os trinados que nos acostumamos a ouvir nessa época de programa de calouros disfarçados em reality shows (mesmo os que chamam bandas de rock para a brincadeira...). E as letras das músicas, bem... que diferença poder ouvir alguém cantando sobre alguma coisa além do último fora que o cantor deu ou levou - ou as promessas de reconciliação depois desse fora. Modernos, mas ao mesmo tempo quase atemporais.

7) "Sintético", Vitrola Sintética - faço aqui a "mea culpa": desconhecia o trabalho desta banda. E só esbarrei com ela ao ler uma notícia sobre Tulipa Ruiz (que este ano veio com o também ótimo "Dancê" - veja mais abaixo), que era companheira do Vitrola entre os indicados na categoria "Melhor artista revelação" do Grammy Latino deste ano. Eles ainda concorreram ao "obscuro" prêmio de "Melhor engenharia de gravação". Mas nada disso (juro!) me influenciou para eu gostar tanto de "Sintético" - e depois correr atrás das outras coisas que essa banda paulistana já gravou. A voz de Felipe Antunes vai na contramão de todos os trinados que nos acostumamos a ouvir nessa época de programa de calouros disfarçados em reality shows (mesmo os que chamam bandas de rock para a brincadeira...). E as letras das músicas, bem... que diferença poder ouvir alguém cantando sobre alguma coisa além do último fora que o cantor deu ou levou - ou as promessas de reconciliação depois desse fora. Modernos, mas ao mesmo tempo quase atemporais. 8) “Grey tickets, black pressure”, John Grant - veterano aqui para os leitores deste espaço (já falei de John Grant algumas vezes ao longo desses anos...), ele está de volta. Que culpa tenho eu se ele segue fazendo um disco bom atrás do outro? Ao mesmo tempo que "Grey tickets" é o trabalho mais animado do ex-integrante dos Czars, é também o mais sombrio. O que não significa que este novo conjunto de canções de Grant não tenha humor. Se tudo parece um pouco contraditório, fico feliz: não posso imaginar uma maneira melhor de apresentar mais uma vez um trabalho desse artista, que tem uma das vozes masculinas mais poderosas do pop atual - fazendo até um belo efeito ao lado de Lolely Rodriguez, do já citado Empress of. Músicas como "Global warming" ou "Disappointing" (cujo clipe não é para os fracos do coração) mostram como ele tem uma capacidade única de (ainda) nos embalar nessas canções.

8) “Grey tickets, black pressure”, John Grant - veterano aqui para os leitores deste espaço (já falei de John Grant algumas vezes ao longo desses anos...), ele está de volta. Que culpa tenho eu se ele segue fazendo um disco bom atrás do outro? Ao mesmo tempo que "Grey tickets" é o trabalho mais animado do ex-integrante dos Czars, é também o mais sombrio. O que não significa que este novo conjunto de canções de Grant não tenha humor. Se tudo parece um pouco contraditório, fico feliz: não posso imaginar uma maneira melhor de apresentar mais uma vez um trabalho desse artista, que tem uma das vozes masculinas mais poderosas do pop atual - fazendo até um belo efeito ao lado de Lolely Rodriguez, do já citado Empress of. Músicas como "Global warming" ou "Disappointing" (cujo clipe não é para os fracos do coração) mostram como ele tem uma capacidade única de (ainda) nos embalar nessas canções. 9) “From Kinshasa”, Mbongwana Star - como diria David Byrne, eu odeio "world music". Odeio principalmente porque ela não existe. Porque é um rótulo idiota que alguém inventou pra chamar todo tipo de música pop que não fosse americana ou inglesa. Dito isto, este é um ano particularmente feliz para a "world music". Se você entendeu minhas últimas palavras, nem preciso ir adiante nos elogios a Mbongwana Star - uma dupla (Cono Ngabali e Theo Nzonza) de Kinshasha. Isso mesmo: a capital da República Democrática do Congo. Nem precisa procurar no mapa - a localização geográfica pouco importa, já que a mistura de sons aqui é tão inventiva e inesperada que a busca de "origens" torna-se um exercício inútil. Como bônus, dá uma olhada no clipe de "Kala" e tenha a prova definitiva de que estilo não é uma questão de dinheiro... Eu diria que Mbongwana Star deveria ser uma referência para qualquer banda das nossas inúmeras comunidades no Brasil - mas você vai dizer que eu estou provocando...

9) “From Kinshasa”, Mbongwana Star - como diria David Byrne, eu odeio "world music". Odeio principalmente porque ela não existe. Porque é um rótulo idiota que alguém inventou pra chamar todo tipo de música pop que não fosse americana ou inglesa. Dito isto, este é um ano particularmente feliz para a "world music". Se você entendeu minhas últimas palavras, nem preciso ir adiante nos elogios a Mbongwana Star - uma dupla (Cono Ngabali e Theo Nzonza) de Kinshasha. Isso mesmo: a capital da República Democrática do Congo. Nem precisa procurar no mapa - a localização geográfica pouco importa, já que a mistura de sons aqui é tão inventiva e inesperada que a busca de "origens" torna-se um exercício inútil. Como bônus, dá uma olhada no clipe de "Kala" e tenha a prova definitiva de que estilo não é uma questão de dinheiro... Eu diria que Mbongwana Star deveria ser uma referência para qualquer banda das nossas inúmeras comunidades no Brasil - mas você vai dizer que eu estou provocando... 10) "Viet Cong", Viet Cong - no princípio era o barulho. Se que já comecei um parágrafo hoje com essa fórmula, mas ouvindo novamente o álbum dos canadenses do Viet Cong (dois deles ex-Women) eu só consigo pensar nisso: no barulho. E nas infinitas possibilidades que ele (ainda) traz para o rock e para o pop. Sim, logo que escutei pela primeira vez pensei em The Jesus and Mary Chain. Mas este é, como sempre um manto muito pesado para qualquer banda usar. Mas digamos então que essa é uma referência forte - bem como qualquer banda que tentou ressuscitar o punk nos últimos 40 anos. Mas e se em vez de ressuscitar, alguém vem e reinventa o gênero? Eu acho que é isso que o Viet Cong está tentando fazer, com faixas que são puro... Barulho. "Pointless experience", "Silhouttes" - e mesmo a ironicamente inspiradora "Death" - são a esperança de que o punk morreu. E virou uma coisa muito melhor.

10) "Viet Cong", Viet Cong - no princípio era o barulho. Se que já comecei um parágrafo hoje com essa fórmula, mas ouvindo novamente o álbum dos canadenses do Viet Cong (dois deles ex-Women) eu só consigo pensar nisso: no barulho. E nas infinitas possibilidades que ele (ainda) traz para o rock e para o pop. Sim, logo que escutei pela primeira vez pensei em The Jesus and Mary Chain. Mas este é, como sempre um manto muito pesado para qualquer banda usar. Mas digamos então que essa é uma referência forte - bem como qualquer banda que tentou ressuscitar o punk nos últimos 40 anos. Mas e se em vez de ressuscitar, alguém vem e reinventa o gênero? Eu acho que é isso que o Viet Cong está tentando fazer, com faixas que são puro... Barulho. "Pointless experience", "Silhouttes" - e mesmo a ironicamente inspiradora "Death" - são a esperança de que o punk morreu. E virou uma coisa muito melhor.

11) "Zhala", Zhala - qualquer artista que grava uma música chamada "Aerobic lambada" sabe que já tem um lugar garantido em qualquer lista que eu fizer. Para a sorte de Zhala, sua inclusão aqui vai além dessa gracinha. Zhala é sueca, mas de origem curda - se você achou que Empress of, que abriu essa lista, tinha uma mistura exótica, ainda não viu nada... Para sua sorte, ela ainda caiu nas graças de ser descoberta por Robyn - outra escandinava poderosa, especialmente nas pistas de dança. E, com essa madrinha, estava selado o seu sucesso. O resultado é um dos álbuns dançantes mais inesperados do ano. E, como uma espécie de bônus, ela é boa nos clipes também - "Holly bubbles" consegue ser neo-hippie e "ostentação" ao mesmo tempo. E "I'm in love" é daqueles rodados em volta (literalmente) de uma ideia tão boa que dá até raiva... Mas acima de tudo, tem as batidas (serão curdas?) de Zhala - e são elas que podem fazer você dançar com prazer neste nosso verão!

11) "Zhala", Zhala - qualquer artista que grava uma música chamada "Aerobic lambada" sabe que já tem um lugar garantido em qualquer lista que eu fizer. Para a sorte de Zhala, sua inclusão aqui vai além dessa gracinha. Zhala é sueca, mas de origem curda - se você achou que Empress of, que abriu essa lista, tinha uma mistura exótica, ainda não viu nada... Para sua sorte, ela ainda caiu nas graças de ser descoberta por Robyn - outra escandinava poderosa, especialmente nas pistas de dança. E, com essa madrinha, estava selado o seu sucesso. O resultado é um dos álbuns dançantes mais inesperados do ano. E, como uma espécie de bônus, ela é boa nos clipes também - "Holly bubbles" consegue ser neo-hippie e "ostentação" ao mesmo tempo. E "I'm in love" é daqueles rodados em volta (literalmente) de uma ideia tão boa que dá até raiva... Mas acima de tudo, tem as batidas (serão curdas?) de Zhala - e são elas que podem fazer você dançar com prazer neste nosso verão! 12) "Riot Boi", Le1f - lendo uma das inúmeras críticas positivas do primeiro álbum de Le1f - deparei-me com a melhor definição do seu trabalho: ninguém está fazendo algo sequer parecido com o que ele faz. De fato, apaixonar-se por suas canções é quase um ato de guerrilha - dá até medo. Mas quanto mais você ouve, mais fica encantado com as várias camadas de som que esse artista de hip-hop americano (de Nova York) oferece. Gay e ativista, suas letras trazem mensagens nem sempre explícitas - até porque, o que é mais importante no seu trabalho é justamente a música. De onde saem aqueles sons? Até o mês passado eu só tinha ouvido um EP de Le1f (pronuncia-se "Líf"). Mas agora, com "Riot boi", fica claro que ele não era só uma sensação de momento - nem um simples DJ da moda. Suas faixas são quase "cerebrais" de tão elaboradas. Algumas beiram o "espacial" - como "Umami/Water". Outras, o etéreo - "Taxi". E ainda há aquelas que são inexplicáveis - como a belíssima colaboração com o "Pharell Williams alternativo", Devonté "Dev" Hynes, "Change". Mesmo sem entender nada, avance. A recompensa está lá te esperando.

12) "Riot Boi", Le1f - lendo uma das inúmeras críticas positivas do primeiro álbum de Le1f - deparei-me com a melhor definição do seu trabalho: ninguém está fazendo algo sequer parecido com o que ele faz. De fato, apaixonar-se por suas canções é quase um ato de guerrilha - dá até medo. Mas quanto mais você ouve, mais fica encantado com as várias camadas de som que esse artista de hip-hop americano (de Nova York) oferece. Gay e ativista, suas letras trazem mensagens nem sempre explícitas - até porque, o que é mais importante no seu trabalho é justamente a música. De onde saem aqueles sons? Até o mês passado eu só tinha ouvido um EP de Le1f (pronuncia-se "Líf"). Mas agora, com "Riot boi", fica claro que ele não era só uma sensação de momento - nem um simples DJ da moda. Suas faixas são quase "cerebrais" de tão elaboradas. Algumas beiram o "espacial" - como "Umami/Water". Outras, o etéreo - "Taxi". E ainda há aquelas que são inexplicáveis - como a belíssima colaboração com o "Pharell Williams alternativo", Devonté "Dev" Hynes, "Change". Mesmo sem entender nada, avance. A recompensa está lá te esperando. 13) "Dancê", Tulipa Ruiz - quando vai ser finalmente o ano de Tulipa Ruiz? Não é de hoje que eu adoro o seu trabalho - talvez sempre com uma sensação, nos seus ábuns anteriores, de que faltava alguma coisa. A voz estava lá - aliás, ainda está. Mas às vezes era o repertório, às vezes um detalhe de produção... Só que agora não tem mais desculpa: com "Dancê", Ruiz finalmente entregou um disco completo. Ótimas músicas, produção afinada, ritmo, suíngue, bom humor - e a sabedoria de ir buscar nas fontes certa do pop brasileiro e mundial. Ah! E você ainda pode dançar tudo! Juro que o fato de ela estar nesta lista junto com o Vitrola Sintética é mera coincidência - explico mais sobre isso quando falo acima desta outra banda. Mas que é bom saber que existem artistas como estes no Brasil que são reconhecidos não por cantar as mesmas coisas - em modinhas importadas (fingindo que são brasileiras) - é certamente um bafejo de esperança pro nosso sempre frágil pop nacional.

13) "Dancê", Tulipa Ruiz - quando vai ser finalmente o ano de Tulipa Ruiz? Não é de hoje que eu adoro o seu trabalho - talvez sempre com uma sensação, nos seus ábuns anteriores, de que faltava alguma coisa. A voz estava lá - aliás, ainda está. Mas às vezes era o repertório, às vezes um detalhe de produção... Só que agora não tem mais desculpa: com "Dancê", Ruiz finalmente entregou um disco completo. Ótimas músicas, produção afinada, ritmo, suíngue, bom humor - e a sabedoria de ir buscar nas fontes certa do pop brasileiro e mundial. Ah! E você ainda pode dançar tudo! Juro que o fato de ela estar nesta lista junto com o Vitrola Sintética é mera coincidência - explico mais sobre isso quando falo acima desta outra banda. Mas que é bom saber que existem artistas como estes no Brasil que são reconhecidos não por cantar as mesmas coisas - em modinhas importadas (fingindo que são brasileiras) - é certamente um bafejo de esperança pro nosso sempre frágil pop nacional. 14) "Free love", Fantasma - não tô falando que esse é um bom ano para o pop do mundo todo? Não resisti em colocar mais um artista... "do mundo". E o Fantasma vem da África do Sul. Spoek Mathmabo já é há algum tempo um dos nomes mais interessantes da música feita por lá - e agora ele juntou um bando de músicos interessantes (inclusive o fantástico DJ Spoko!). O resultado? Algumas das músicas mais estranhas que você (com um pouco de sorte, especialmente no Brasil) vai encontrar na pista de dança. Ah! E vai dançar com vontade. Duvido, por exemplo, você ficar parado ao ouvir "Shangila". Se bem que eles são ótimos também para criar um clima meio "trip hop" (lembra?) - ouça "Cat and mouse" para entender que clima é esses. Hip-hop, "maskandi", house, "shagaan", "guzu" - e mais alguns ritmos daquele canto da África que você (aposto) nunca ouviu falar -, todos se juntam para criar este disco alucinado.

14) "Free love", Fantasma - não tô falando que esse é um bom ano para o pop do mundo todo? Não resisti em colocar mais um artista... "do mundo". E o Fantasma vem da África do Sul. Spoek Mathmabo já é há algum tempo um dos nomes mais interessantes da música feita por lá - e agora ele juntou um bando de músicos interessantes (inclusive o fantástico DJ Spoko!). O resultado? Algumas das músicas mais estranhas que você (com um pouco de sorte, especialmente no Brasil) vai encontrar na pista de dança. Ah! E vai dançar com vontade. Duvido, por exemplo, você ficar parado ao ouvir "Shangila". Se bem que eles são ótimos também para criar um clima meio "trip hop" (lembra?) - ouça "Cat and mouse" para entender que clima é esses. Hip-hop, "maskandi", house, "shagaan", "guzu" - e mais alguns ritmos daquele canto da África que você (aposto) nunca ouviu falar -, todos se juntam para criar este disco alucinado.  15) "Multi-love", Unknown Mortal Orchestra - continuando nossa "volta ao mundo" (se bem que eu duvido que alguém chamaria uma banda com essa origem de "world music", mas eu divago...), chegamos à Nova Zelândia, onde este grupo com um nome improvável chamou minha atenção logo no começo do ano - e a de boa parte da crítica. Unknown Mortal Orchestra faz o mais puro pop, sem muitas novidades a não ser aquele "velho" truque de não fazer com que uma faixa se pareça com a outra. Uma hora você tem a impressão que vem um Belle and Sebastian; noutra, você tem certeza que está ouvindo Metronomy; daí vem algo que lembra Air; aí você sente um clima de Avalanches... E assim você vai atravessando "Multi-love" como se fosse uma compilação. Só que não. Este é um dos álbuns mais inventivos desta lista. Se já quiser começar dançando, abra com "Can't keep checking my phone". Ou se quiser algo mais inesperado, entre direto na faixa-título. Ou melhor: comece por onde quiser - a diversão será sempre garantida.

15) "Multi-love", Unknown Mortal Orchestra - continuando nossa "volta ao mundo" (se bem que eu duvido que alguém chamaria uma banda com essa origem de "world music", mas eu divago...), chegamos à Nova Zelândia, onde este grupo com um nome improvável chamou minha atenção logo no começo do ano - e a de boa parte da crítica. Unknown Mortal Orchestra faz o mais puro pop, sem muitas novidades a não ser aquele "velho" truque de não fazer com que uma faixa se pareça com a outra. Uma hora você tem a impressão que vem um Belle and Sebastian; noutra, você tem certeza que está ouvindo Metronomy; daí vem algo que lembra Air; aí você sente um clima de Avalanches... E assim você vai atravessando "Multi-love" como se fosse uma compilação. Só que não. Este é um dos álbuns mais inventivos desta lista. Se já quiser começar dançando, abra com "Can't keep checking my phone". Ou se quiser algo mais inesperado, entre direto na faixa-título. Ou melhor: comece por onde quiser - a diversão será sempre garantida. 16) "Vulnicultura", Björk - surpreso (surpresa) de ver um disco da Björk aqui nesta lista? Pois olhe novamente o título lá em cima - e responda com sinceridade: você ouviu o último disco dela? Ouviu "mesmo"? Tem mais de uma década que, garanto, Björk é mais falada do que ouvida. O que é uma coisa a se lamentar. Tudo bem, concordo que ela andou meio, digamos, experimental - apesar de eu ter o aplicativo de "Biophilia" na primeira página do meu smartphone, admito que é um disco difícil. Mas esnobar "Vulnicultura" é mais que uma injustiça - é um pecado. Björk é vítima, às vezes, da sua própria genialidade - quem mandou ser uma artista tão interessante não só na música mas também visualmente (e ainda com suas ideias!)? Mas explore o álbum, quem sabe até nessa versão só para cordas, que é a que eu indico aqui - lembrando que o original também é muito bom. E vá bem além de "Lionsong", que é provavelmente a única que você ouviu (se ouviu). Desnecessário acrescentar que a viagem será memorável...

16) "Vulnicultura", Björk - surpreso (surpresa) de ver um disco da Björk aqui nesta lista? Pois olhe novamente o título lá em cima - e responda com sinceridade: você ouviu o último disco dela? Ouviu "mesmo"? Tem mais de uma década que, garanto, Björk é mais falada do que ouvida. O que é uma coisa a se lamentar. Tudo bem, concordo que ela andou meio, digamos, experimental - apesar de eu ter o aplicativo de "Biophilia" na primeira página do meu smartphone, admito que é um disco difícil. Mas esnobar "Vulnicultura" é mais que uma injustiça - é um pecado. Björk é vítima, às vezes, da sua própria genialidade - quem mandou ser uma artista tão interessante não só na música mas também visualmente (e ainda com suas ideias!)? Mas explore o álbum, quem sabe até nessa versão só para cordas, que é a que eu indico aqui - lembrando que o original também é muito bom. E vá bem além de "Lionsong", que é provavelmente a única que você ouviu (se ouviu). Desnecessário acrescentar que a viagem será memorável... 17) "No place in heaven", Mika - talvez você já tivesse esperando Mika numa das entradas desta lista. Afinal, já perdi a conta de quantas vezes falei do seu talento aqui mesmo neste espaço. E já que ele lançou mais um álbum brilhante, seria apenas natural que ele estivesse aqui. Aliás, a surpresa talvez seja ele não estar como "melhor álbum do ano que você não ouviu", mas sim aqui no meio desses outros artistas. Mas por pouco ele não ocupou a "pole position" este ano também - você vai entender quando vir minha escolha final, lá embaixo. Mas voltando a Mika, minha pergunta sempre que ouço suas músicas é: como ele consegue? Como saem coisas tão lindas - música, vocal, refrão, piano, abertura, melodia, cadência, harmonia - tudo junto de sua imaginação? Como isso não para de brotar da sua cabeça? "Good guys", "Talk about you", "All she wants", "Rio" - é impossível não cantar junto qualquer uma dessas músicas já na segunda vez que você as ouve. E depois tem a faixa-título, em que Mika expressa sem meias palavras seu estranhamento quando - ainda adolescente - descobriu que sua orientação sexual não era compatível com o que dizia sua religião. Mas isso, claro, foi antes de chegar o Papa Francisco... Enfim, três vivas para a inspiração infinita de Mika - que sua fonte nunca seque.

17) "No place in heaven", Mika - talvez você já tivesse esperando Mika numa das entradas desta lista. Afinal, já perdi a conta de quantas vezes falei do seu talento aqui mesmo neste espaço. E já que ele lançou mais um álbum brilhante, seria apenas natural que ele estivesse aqui. Aliás, a surpresa talvez seja ele não estar como "melhor álbum do ano que você não ouviu", mas sim aqui no meio desses outros artistas. Mas por pouco ele não ocupou a "pole position" este ano também - você vai entender quando vir minha escolha final, lá embaixo. Mas voltando a Mika, minha pergunta sempre que ouço suas músicas é: como ele consegue? Como saem coisas tão lindas - música, vocal, refrão, piano, abertura, melodia, cadência, harmonia - tudo junto de sua imaginação? Como isso não para de brotar da sua cabeça? "Good guys", "Talk about you", "All she wants", "Rio" - é impossível não cantar junto qualquer uma dessas músicas já na segunda vez que você as ouve. E depois tem a faixa-título, em que Mika expressa sem meias palavras seu estranhamento quando - ainda adolescente - descobriu que sua orientação sexual não era compatível com o que dizia sua religião. Mas isso, claro, foi antes de chegar o Papa Francisco... Enfim, três vivas para a inspiração infinita de Mika - que sua fonte nunca seque.  18) "Sremmlife", Rae Sreemurd - o que ainda é possível inventar no hip-hop? Aparentemente muita coisa! Pergunte para esses irmãos de Atlanta (Georgia, EUA). Num ano em que Missy Elliot mostrou que ainda reina suprema, ouvir uma faixa como "Throw sum mo" é mais que ousadia, é provocação. Mas os garotos seguram bem. Tem horas até que eles parecem que estão desafiando o próprio "deus supremo" Kanye West - como na faixa de abertura, "Lit like bic", ou "No type". Melhor ainda, na maioria das faixas o que transparece é que eles estão fazendo a coisa deles mesmos, sem ligar muito para os outros. Novamente, conforme os anos passam, eu procuro novos artistas de hip-hop cada vez com menos esperanças. Mas quando a gente encontra um álbum como "Sremmlife", dá vontade de "cavar" ainda mais fundo, num gênero que a gente já achou que tinha se esgotado. Que nada...

18) "Sremmlife", Rae Sreemurd - o que ainda é possível inventar no hip-hop? Aparentemente muita coisa! Pergunte para esses irmãos de Atlanta (Georgia, EUA). Num ano em que Missy Elliot mostrou que ainda reina suprema, ouvir uma faixa como "Throw sum mo" é mais que ousadia, é provocação. Mas os garotos seguram bem. Tem horas até que eles parecem que estão desafiando o próprio "deus supremo" Kanye West - como na faixa de abertura, "Lit like bic", ou "No type". Melhor ainda, na maioria das faixas o que transparece é que eles estão fazendo a coisa deles mesmos, sem ligar muito para os outros. Novamente, conforme os anos passam, eu procuro novos artistas de hip-hop cada vez com menos esperanças. Mas quando a gente encontra um álbum como "Sremmlife", dá vontade de "cavar" ainda mais fundo, num gênero que a gente já achou que tinha se esgotado. Que nada... 19) "O.K.", Eskimeaux - ter um nome às vezes ajuda. Pelo menos a chamar a atenção num cenário musical onde as possibilidades são infinitas com a internet - e Spotify e Deezer e Apple Music... Encontrei Esquimeaux - na verdade, um projeto de uma artista chamada americana Gabrielle Smith - quase que por acaso, vendo uma dessas listas de "melhores discos da primeira metade do ano", que agora estão na moda (aparentemente as pessoas não aguentam mais esperar até o fim do ano para dar sua opinião eheh). E aí fui atrás e encontrei um álbum quase fora de moda: uma garota cantando faixas quase acústicas, quase "neo folk", quase intimistas. Mas mais que isso, encontrei talvez um tesouro escondido. A simplicidade de seus arranjos e a suavidade da sua voz nos trazem um conjunto de canções, insisto, em que algumas pessoas já tinha desistido de apostar. Mas Gabrielle, perdão, Eskimeaux, só ganhou pontos comigo desviando da rota. E vai ganhar pontos com você também. Minha faixa favorita chama-se "Thanks" - mas, sinceramente, sou eu que agradeço...

19) "O.K.", Eskimeaux - ter um nome às vezes ajuda. Pelo menos a chamar a atenção num cenário musical onde as possibilidades são infinitas com a internet - e Spotify e Deezer e Apple Music... Encontrei Esquimeaux - na verdade, um projeto de uma artista chamada americana Gabrielle Smith - quase que por acaso, vendo uma dessas listas de "melhores discos da primeira metade do ano", que agora estão na moda (aparentemente as pessoas não aguentam mais esperar até o fim do ano para dar sua opinião eheh). E aí fui atrás e encontrei um álbum quase fora de moda: uma garota cantando faixas quase acústicas, quase "neo folk", quase intimistas. Mas mais que isso, encontrei talvez um tesouro escondido. A simplicidade de seus arranjos e a suavidade da sua voz nos trazem um conjunto de canções, insisto, em que algumas pessoas já tinha desistido de apostar. Mas Gabrielle, perdão, Eskimeaux, só ganhou pontos comigo desviando da rota. E vai ganhar pontos com você também. Minha faixa favorita chama-se "Thanks" - mas, sinceramente, sou eu que agradeço... 20) "At least for now", Benjamin Clementine - em um ano em que Adele lança um novo álbum, não tem pra mais ninguém que queira simplesmente cantar com um vozeirão. Eu mesmo talvez não estivesse escutado Benjamin se não fosse pelo Mercury Prize que ele ganhou este ano - e mesmo assim, houve um tempo em que acompanhar este prêmio e seus indicados era praticamente uma religião, mas a gente sabe que não é mais assim. Mas enfim, baixei "At least for now" sem muitas esperanças e... Bem, é de tirar o fôlego. E não venha me dizer (como alguns disseram) que o Mercury deu um passo para trás ao escolher Benjamin como o vencedor deste ano. Pelo contrário: seus arranjos são surpreendentes, a estruturas de algumas músicas são bem pra lá de convencionais, e o que esse cara faz com a voz... É incrível que ele tenha demorado tanto para ter sido descoberto - e quando você descobre que ele viveu anos de tocar música nas ruas de Paris, toda sua história ganha outra dimensão. Muito lindo...

20) "At least for now", Benjamin Clementine - em um ano em que Adele lança um novo álbum, não tem pra mais ninguém que queira simplesmente cantar com um vozeirão. Eu mesmo talvez não estivesse escutado Benjamin se não fosse pelo Mercury Prize que ele ganhou este ano - e mesmo assim, houve um tempo em que acompanhar este prêmio e seus indicados era praticamente uma religião, mas a gente sabe que não é mais assim. Mas enfim, baixei "At least for now" sem muitas esperanças e... Bem, é de tirar o fôlego. E não venha me dizer (como alguns disseram) que o Mercury deu um passo para trás ao escolher Benjamin como o vencedor deste ano. Pelo contrário: seus arranjos são surpreendentes, a estruturas de algumas músicas são bem pra lá de convencionais, e o que esse cara faz com a voz... É incrível que ele tenha demorado tanto para ter sido descoberto - e quando você descobre que ele viveu anos de tocar música nas ruas de Paris, toda sua história ganha outra dimensão. Muito lindo...

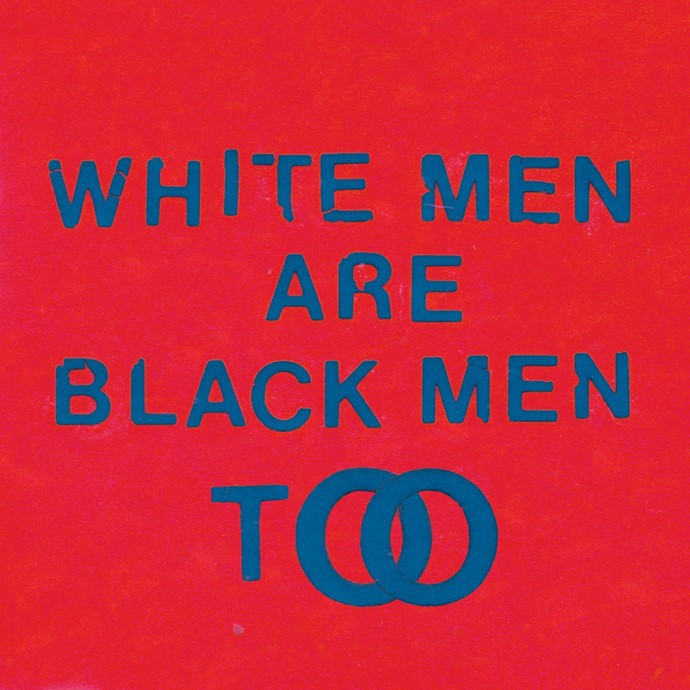

E o melhor - melhor, melhor mesmo - álbum do ano que você não ouviu é... "White men are black men too", do Young Fathers. Por quê? Eu poderia listar umas 500 razões aqui, mas vou ficar apenas com essa: o Young Fathers fez o melhor disco do ano - que você não ouviu (confessa!) - porque você vai ouvir e vai ficar chocado; vai se perguntar "o que é isso?"; vai se indignar com a minha escolha; e vai querer sair cantando (e talvez até dançando) mesmo sem saber as suas letras, de repente, como se você estivesse tomado, contagiado pela energia, criatividade e brilho dessas faixas criadas por dois escoceses - um de origem nigeriana - e um cara da Libéria (com passagem por Gana, como qualquer perfil deles faz questão de citar). E então, pessoalzinho que gosta de usar a expressão "world music": o Young Fathers qualifica nessa categoria? Nem precisa responder. Ouça o disco deles - ouça tudo que eles fazem (tem um single solto que saiu no meio do ano, "Soon come soon"). E vamos para 2016 mais animados - por favor. O pop - nem o rock nem o hip-hop nem o R&B nem o samba nem nada - não está (estão) nem perto de morrer...

O filme que abriu esta minha temporada nacional foi “Zoom”, de Pedro Morelli. O motivo principal que me levou à pré-estreia foi a proximidade com a protagonista do filme, Mariana Ximenes - uma companheira de TV, de vida, de arte, alguém cuja minha admiração que dedico a ela é sempre recompensada com inteligência, sensibilidade e… uma energia que mal consigo descrever.

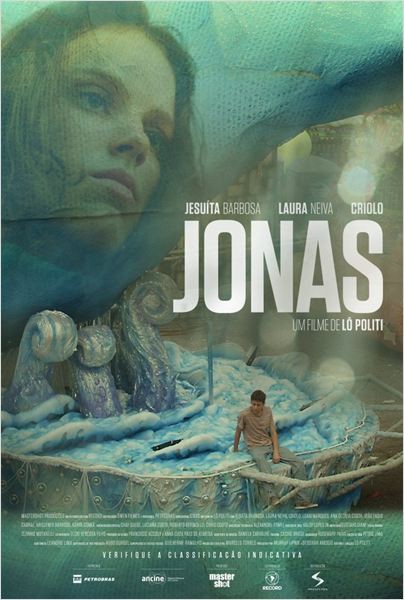

O filme que abriu esta minha temporada nacional foi “Zoom”, de Pedro Morelli. O motivo principal que me levou à pré-estreia foi a proximidade com a protagonista do filme, Mariana Ximenes - uma companheira de TV, de vida, de arte, alguém cuja minha admiração que dedico a ela é sempre recompensada com inteligência, sensibilidade e… uma energia que mal consigo descrever. Agora, “Jonas”. Sempre em nome da transparência, minha conexão com este filme também é pessoal. Sou amigo, há décadas, da diretora Lô Politi - amigo, se não de adolescência, da melhor parte da juventude. Lô é uma daquelas amigas com quem nos conectamos não só pelas pessoas e conexões que nos colocam juntos, mas por uma estupenda afinidade de humor, que costura nossa relação há anos. Digo tudo isso para explicar que, como no caso do filme de Mariana, cheguei à sessão de “Jonas” com cuidado. Não queria gostar logo de cara do filme. Mas aí…

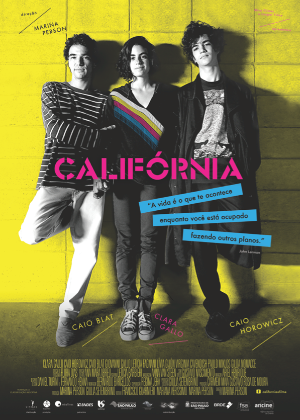

Agora, “Jonas”. Sempre em nome da transparência, minha conexão com este filme também é pessoal. Sou amigo, há décadas, da diretora Lô Politi - amigo, se não de adolescência, da melhor parte da juventude. Lô é uma daquelas amigas com quem nos conectamos não só pelas pessoas e conexões que nos colocam juntos, mas por uma estupenda afinidade de humor, que costura nossa relação há anos. Digo tudo isso para explicar que, como no caso do filme de Mariana, cheguei à sessão de “Jonas” com cuidado. Não queria gostar logo de cara do filme. Mas aí… Num daqueles resumos cruéis de site de venda de ingressos (ou de roteiro de jornal), “Califórnia” fala de uma adolescente que descobre o tortuoso caminho do amor quase ao mesmo tempo que se vê obrigada a abraçar o sentido da morte - e sai desse processo como uma menina não exatamente adulta, mas interessante, preparada, aberta, com menos medo do que geralmente essa fase da vida nos assola.

Num daqueles resumos cruéis de site de venda de ingressos (ou de roteiro de jornal), “Califórnia” fala de uma adolescente que descobre o tortuoso caminho do amor quase ao mesmo tempo que se vê obrigada a abraçar o sentido da morte - e sai desse processo como uma menina não exatamente adulta, mas interessante, preparada, aberta, com menos medo do que geralmente essa fase da vida nos assola. Uma vez durante uma aula de filosofia, o professor fez uma referência curiosa. Nem sei se vou citá-la da maneira correta – mesmo tendo cursado essa faculdade por dois anos, não é meu forte (muito menos o filósofo que figura essa passagem). Mas ela é uma ilustração curiosa para uma provocação que me ocorreu enquanto assistia ao documentário "Amy", de Asif Kapadia, que já está em pré-estreia no Brasil.

Uma vez durante uma aula de filosofia, o professor fez uma referência curiosa. Nem sei se vou citá-la da maneira correta – mesmo tendo cursado essa faculdade por dois anos, não é meu forte (muito menos o filósofo que figura essa passagem). Mas ela é uma ilustração curiosa para uma provocação que me ocorreu enquanto assistia ao documentário "Amy", de Asif Kapadia, que já está em pré-estreia no Brasil. Mas num certo momento tudo deu certo – e a estrela de Amy começou realmente a brilhar. Esta etapa, o filme retrata com um ritmo diferente, quase eufórico – e você tem a incômoda sensação de que vai ser uma biografia "bonitinha" e que não vai a fundo nos problemas que ela tinha pela frente. Aí entra em cena Blake Fielder-Civil (foto) – a paixão da vida dela, ou, conforme você quiser interpretar, o cara que arruinaria sua vida.

Mas num certo momento tudo deu certo – e a estrela de Amy começou realmente a brilhar. Esta etapa, o filme retrata com um ritmo diferente, quase eufórico – e você tem a incômoda sensação de que vai ser uma biografia "bonitinha" e que não vai a fundo nos problemas que ela tinha pela frente. Aí entra em cena Blake Fielder-Civil (foto) – a paixão da vida dela, ou, conforme você quiser interpretar, o cara que arruinaria sua vida.