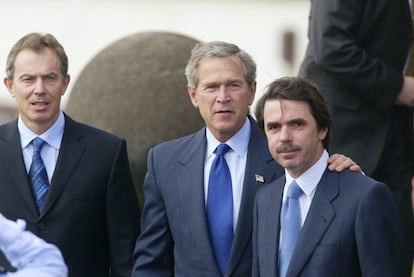

Cuando fuimos ‘neocons’

Si es difícil encontrar a quien defienda hoy la ideología que intento resetear hace veinte años Oriente Próximo lo es más hallar a quien piense que para España fue todo mejor después

Uno puede encontrar gente que odie los delfines o que todavía crea en las posibilidades electorales de la comunión carlista, pero es mucho más difícil encontrar quien defienda —ahora se han cumplido veinte años— aquel modelo neocon que quiso desde resetear Oriente Próximo a subrayar un nuevo peso de España en el mundo. Sus intelectuales han ido pasando del descrédito al emboscamiento. Sus plataformas han quedado diezmadas. Y sus promotores políticos solo pueden mirar aquel tiempo a modo de memoria culposa, página que es mejor saltar o, en algunos pocos casos, con la nostalgia de certezas que deja una interpretación del mundo decaída. Si no es fácil encontrar quien mantenga que aquello fue un acierto —habría que reconocerle gallardía—, es aún más difícil encontrar quien piense que todo ha ido mejor después: no podemos pensar en nombres como Libertad duradera o Libertad iraquí sin sentir cómo amarga la Historia. España adentro, el episodio neoconservador de nuestra derecha iba a marcar por mucho tiempo tanto su percepción de sí misma como su posicionamiento en el teatro político.

En verdad, tampoco era fácil encontrar quien defendiera el neoconservadurismo aquellos años: ni el diez por ciento de los españoles, si no me engaño, apoyaba la guerra de Irak. Hasta Juan Pablo II —con predicamento en la derecha— la condenó, ya en su ocaso. Uno, que sí compró el pack neocon, puede hablar con la autoridad del desengaño: todavía recuerdo, hélas, cómo, al caminar en sentido contrario a una de las grandes manifestaciones del No a la Guerra, uno se sentía caminar por el lado correcto de la Historia. Son cosas del absolutismo de la juventud y del paradójico halago que otorga militar en la minoría. Pero también era fruto de un marco mental concreto, poco estudiado o mal recordado: unos años —segunda legislatura de Aznar—en que cierta derecha se llenó de balón y creyó poder proyectar una ambición de hegemonía moral en la sociedad española.

Vale la pena recordarlo. Hay que viajar a los tiempos en los que España iba bien, creíamos que íbamos a poner los pies en la mesa de reuniones del G-8 y un AVE, símbolo de nuestra prosperidad perpetua, iba a esperarnos cada mañana en la puerta de casa. Las empresas españolas hacían las Américas. Estados Unidos ayudaba con ETA como iba a ayudar con Marruecos: reforzar el eje atlántico era ante todo una visión de valores, pero también tenía sus ventajas prácticas. Parecía amanecer una Nueva Europa —la expresión es de Rumsfeld— que contrapesara la suficiencia en el mando del Eje franco-alemán. La caída del Muro había legitimado un idealismo belicoso que bien podía llevarse por delante los miramientos de las palomas del multilateralismo o la resignación al cinismo del realismo político. En esa coyuntura, una España en paz consigo misma, purgada de sus viejos demonios, vitaminada en su autoestima democrática por vencer al terrorismo, volvía a estar —¡siglos después!— en el cruce de los caminos del mundo. Que lo hiciese con un Gobierno de centro-derecha con una mayoría de alcance no solo aportaba fuste: era la mejor manera de subrayar que hablábamos de una España sin problema. En buena parte —según su convicción— por la propia labor de un Gobierno que, al llegar en 1996 por primera vez como cambio desde la derecha, había contribuido a una sutura histórica.

Más allá de la borrachera de hybris, los años neoconservadores encarnan la última vez que la derecha fue ambiciosa: tanto más trágico que terminara en una copiosa malversación de capital político. Es otra ironía pensar que el neoconservadurismo iba a traicionar ciertas reticencias del conservadurismo de siempre: fue visible el entusiasmo de gentes como Fraga o Rajoy con la aventura. Pero también hubieran puesto el grito en el cielo Burke u Oakeshott: el proyectismo neocon tenía el método autosuficiente de una ideología capaz de abstraer todo contexto, atraído por una “dicha utópica” que, por supuesto, sobre el papel podía contar con “la evanescencia de la imperfección” que Oakeshott reprochaba al racionalismo político. Que tantos actores neocon de EE UU vinieran del comunismo duro ya da para el risum teneatis.

Hasta el último momento, sin negar errores, el llorado Josep Piqué hablaría de que aquel no dejó de ser un momento de prestigio internacional. Es posible, sin embargo, que no se calculara el precio que España tenía que pagar. El que tuvo que pagar el PP fue —casi una década en el páramo— extraordinario, comenzando por la pérdida de voto moderado asustadizo: el propio partido no estaba en ello, menos aún lo estaba su electorado. Se aprendieron lecciones duras: la derecha, basta con recordar el Prestige, fue polarizada por primera vez y, si les sorprendió la animadversión de la izquierda, iba a quedar no obstante como partido antipático. Al fin y al cabo, el fallo más estrepitoso había sido en comunicación: la aventura iraquí no pudo ser peor explicada. Más: nuestro centro-derecha consolidó una mala fama en Europa que Rajoy, por ejemplo, tardaría años en remontar. Amortizaron también cuanto de bueno podía tener un barnizado neocon: la insistencia en libertad y valores. Aún más importante: deshilaron el tapiz enhebrado en sus primeros cuatro años. Después de 2004, el PP atraviesa años de convivencia dificultosa —Acebes, Zaplana—, hasta que Rajoy moviliza a los sorayos, inodoros en lo ideológico. Tanto, que la nostalgia de una derecha musculada nos traería a Vox y luego a un Casado criado sentimentalmente para la política en esa época. Sí: a veces tienta pensar que, del error neocon, la derecha española solo ha pagado menos que Sadam.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma