La Paz, un hospital en lucha

La Paz se ha convertido en un 'hospital Covid'. Un centro madrileño dedicado casi al completo a la lucha contra el virus que tiene paralizado el mundo. Aquí se multiplican los espacios para urgencias y camas de críticos. Ya no hay especialistas, solo médicos. Todos a una para atender a los pacientes. En mitad de la crisis, pasamos tres días en este emblema de la sanidad pública.

Día 1

Juan José Ríos, director médico del hospital universitario La Paz, camina a buen ritmo por corredores laberínticos. “Está siendo duro, pero hay que mantener la moral alta”, dice. “Es como si cada día se cayeran tres aviones. Hemos llegado a tener 800 pacientes y más de 250 pendientes de ingreso en urgencias”. Ríos deja atrás una zona de consultas diarias, normalmente saturadas. No hay nadie. Están clausuradas. Otra zona de consultas se ha transformado en área de pruebas para empleados con sospecha de coronavirus. Se sientan a esperar personas con rostro demacrado que tosen de forma seca y repetida, un golpe de pecho reconocible y altamente contagioso.

La pandemia ha convertido al hospital mejor valorado de España, un emblema de la sanidad pública, en una inmensa maquinaria dedicada a la Covid-19. Hicieron planes, pero la realidad los hizo saltar por los aires. Comenzaron con un varón de 24 años ingresado el 25 de febrero: el primer positivo en Madrid. Ingresó en el hospital Carlos III (que forma parte de La Paz) y aquello parece que sucedió hace un siglo: hoy cerca del 90% del complejo hospitalario está dedicado al coronavirus. En palabras de Rafael Pérez Santamarina, el gerente del centro, “La Paz es un hospital en guerra”. Han transformado espacios. Sacado unidades de cuidados intensivos de “debajo de las piedras”. Pasado del sistema de guardias al sistema de turnos. Tirado metros y metros de tuberías de oxígeno (su consumo se ha multiplicado por siete). Celebran gabinetes de crisis cada mañana. Se toman decisiones al día. Y casi se podría decir que han desaparecido las especialidades: más de 30 servicios aportan doctores a la causa. “Ha sido una revolución”, define Ríos, el director médico. Y sigue caminando hasta llegar al “bloque quirúrgico”, donde quiere mostrar las salas de reanimación convertidas en unidades de críticos.

Fotogalería: Escenas de un hospital "Covid"

El pasillo es estrecho. Hay mesas con medicamentos y utensilios. Toca esquivar una zona de residuos. Pasa mucha gente. Unos con bolsas. Otros con caras de circunstancias. Agobia el ajetreo. Unas enfermeras desinfectan la salida de la UCI. Friegan el suelo. Y se rocían con un líquido rosado llamado Virkon que aquí está presente por todas partes: es un potente virucida que espolvorean como si fuese agua sobre las manos enguantadas, el traje, las máscaras, los zapatos. Este virus ha dejado a unos 750 sanitarios fuera de juego. Un 10% de la plantilla. Tras las enfermeras se ven las camas. Una docena de pacientes yacen sobre ellas, tumbados, inertes, rodeados de cables y tubos, conectados a máquinas de respiración asistida, con la vida colgando de un hilo. Se oye el pitido de su mecanismo. De pronto alguien grita: “¡Hay una parada!”. Un sanitario vuela por el pasillo y entra a la carrera en la sala de críticos. Siete personas se abalanzan sobre el paciente. Transcurren segundos de pánico.

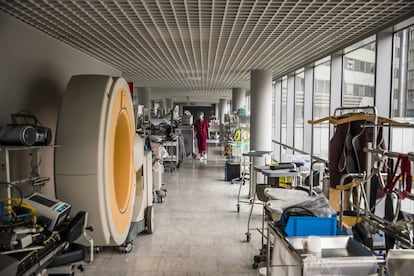

“Le acaban de salvar la vida”, dice el director médico poco después. “En esta enfermedad, la gente empieza con poca clínica. Pero a los 7 o 10 días desarrollan neumonías que pueden ser muy graves y provocar una insuficiencia respiratoria”. Luego, Ríos guía de nuevo entre pasillos hasta unos quirófanos reconvertidos en una UCI. Como en los batallones de las películas bélicas, cada una de estas unidades transmite una filosofía distinta. Esta queda bajo el mando de un anestesista del hospital infantil, Luis Castro, que explica: “Estamos un poquito saturados. En cada quirófano hay tres pacientes con máquinas de ventilación mecánica pensadas para estar funcionando unas horas en los quirófanos”. Tienen a 11 pacientes críticos con neumonía bilateral severa. Algunos de ellos, que vemos tras el ojo de pez, se encuentran boca abajo. “Es una maniobra que mejora a los pacientes, la pronación”, explica el director médico. “Así consigues que partes del pulmón poco ventiladas mejoren la oxigenación”. Otro de los anestesistas muestra una máscara de buceo que han empezado a probar con algunos enfermos. El equipo de talleres ha estado trabajando en su adaptación. “Aquí todo el mundo aporta”, dice. No hay tiempo para más: el director médico enfila ya hacia otro rincón del hospital mientas reflexiona: “Hemos reconvertido veintitantas plantas. Y todas llenas de gente con neumonía…”. De camino, surca una galería donde se acumula el material sacado de los quirófanos. Mientras una enfermera rebusca en unos cajones con medicamentos, fuera una niebla emana de los inmensos tanques de oxígeno. “El consumo es bestial”, dice el director médico. Los pulmones de La Paz, funcionando a todo trapo.

Poco después alcanzamos la unidad de cuidados intensivos. La original. La que ya existía antes de la pandemia. Eva Flores, intensivista de 49 años, muestra el rostro extenuado en la entrada de una sala repleta de personas intubadas. Acaba de fallecer una paciente embarazada. “¿Cómo estamos? Mal. Con muchísimos problemas de camas. Valorando unos 50 pacientes al día…”. Juan Carlos Figueira, de 53 años, jefe de sección de medicina intensiva, añade en la sala de facultativos: “Tenemos mucho trabajo. Parece ser que ya hemos pasado la fase de pico. En urgencias se ha notado una mejoría esta semana”. El cubículo acristalado tiene vistas a la UCI. Mientras habla, un paciente entra en parada cardiorrespiratoria. “Esperamos que lo de urgencias sea una tendencia”, prosigue. “Y que se refleje en los pacientes críticos. La Paz ha hecho un esfuerzo descomunal. Tenemos ahora 149 camas de críticos”. Ahí fuera logran reanimar al paciente en parada y una enfermera deja la estancia emocionada.

El servicio de microbiología analiza unas 500 o 600 muestras diarias, aunque han tenido picos de 770. Se encuentra tras una puerta en la que se advierte: “Atención. Riesgo biológico”. Su responsable, Julio García, lo llama “la sala de máquinas”. Es portador de buenas noticias: “Ha habido momentos en que todas las muestras que venían de urgencias eran positivas”, dice. Pero hoy, que es 1 de abril, detectan en torno a un 40% menos de positivos que hace 10 días.

Día 2

El gabinete de crisis comienza a primera hora en una sala de congresos. Los responsables de los distintos departamentos se sientan dejando butacas libres. Todos con bata. Y mascarilla. Abre la sesión el director médico. Repasan las cifras: 822 ingresados, 63 camas libres, 12 huecos en las UCI. Comentan las dificultades que están teniendo para recibir equipos, por problemas en aduanas. Valoran abrir y transformar un nuevo espacio: “La cuarta diagonal del hospital de día”. ¿En urgencias? “Vamos bien”. Hay risas. “Seguimos en una tendencia a menor número de pacientes”. El director médico resume la sensación: “Es la primera mañana que tenemos buenas noticias”. El responsable de microbiología contribuye a ello: sigue bajando el porcentaje de positivos. El intensivista Manuel Quintana, que coordina los equipos de apoyo (los facultativos de los distintos servicios que se han ofrecido voluntarios; más de 120), cierra la sesión. Y todos regresan a sus puestos.

Poco después, el director médico remonta en ascensor hasta el piso 12º, donde se encuentra el servicio de neumología. Esta planta, explica, es un paso previo a las áreas de críticos, el lugar donde los pacientes reciben diferentes grados de ayuda a sus pulmones maltrechos: desde unas gafas nasales hasta las mascarillas de doble presión. “Tratamos de mantenerlos aquí todo lo posible y así posponer el momento de ir a la UVI”, explica la neumóloga Ana Santiago. En el pasillos, entre varios empujan una máquina de Rayos X con la que sacan radiografías torácicas. En las habitaciones se ve a pacientes con distintos tipos de ventilación. Los que tienen fuerzas miran el móvil. Otros están desvaídos o desaparecidos tras una máscara.

Una planta más arriba se ubica el servicio de medicina interna. En la sala de adjuntos se encuentra Cristina Marcelo, residente de quinto año, recién recuperada de Covid tras casi 20 días de baja. Regresó hace dos. Ha encontrado un hospital que apenas reconoce, interdisciplinar, en el que los compañeros han dejado las especialidades para hacer frente común, “codo con codo”. Entra un compañero con gesto serio. Se sienta a rellenar unos papeles. “Certificados de defunción”, dice. Han muerto dos en cinco minutos. “La oxigenación baja tanto por la neumonía que el cuerpo deja de vivir”, explica.

Fuera, a ambos lados del pasillo se abren habitaciones. En una de ellas se ve la espalda de una anciana sentada en el borde de la cama. Tiene el pelo blanco, revuelto y aplastado. Se suena la nariz. Se recoloca la mascarilla. Su figura es recortada a contraluz por el enorme ventanal con vistas hacia los montes del norte de Madrid. Es un día luminoso. Dice el director médico desde el quicio: “Aquí se ve la soledad de los enfermos. Están sin familiares, y es difícil que te puedan acompañar en el último momento”.

En esta planta tiene su despacho Francisco Arnalich, jefe de servicio de medicina interna. Entre él y su colega de neumología coordinan 14 plantas dedicadas al coronavirus. Arnalich tiene la ventana abierta y el aire inunda la estancia como una bocanada, mientras explica los silbidos que emiten los alvéolos endurecidos por la inflamación. Los “estertores”, se denominan. “Quien dijo que era un gripe… se equivocó. Hay que tenerle mucho respeto a la enfermedad”. A los pacientes, explica, se les trata con oxigenoterapia. Con antibióticos. Con un antiinflamatorio llamado hidroxicloroquina que se usa contra la malaria y el lupus. En ocasiones, con un “agente biológico”, un anticuerpo monoclonal. Y también se está aplicando un tratamiento antiviral experimental: remdesivir. Entre las dos y las tres de la tarde, añade, se informa telefónicamente a las familias. “A veces se les permite que vengan”. ¿De ánimo? “Bien, pero empezamos a estar cansados”.

“Resistiremos, sobreviviremos”, dice un cartel en la planta cero. El director médico lo atraviesa de camino a una última estancia que quiere mostrar. Estaba abandonada. Y han montado una UCI “en cuatro días”. Alejada y aislada, la han bautizado “unidad Perejil”, como el islote. Un puñado de facultativos se apretuja frente a los ordenadores. A su espalda hay una vieja cristalera. Tras el vidrio se ve a los críticos. Uno de ellos rechaza la intubación, por lo que se disponen a practicarle una traqueotomía. Una enfermera se apoya en el cristal y observa la operación, por si le toca hacerla en cualquier momento. “Este es un sitio duro”, dice. Se llama Marta Martínez, tiene 28 años y la marca enrojecida de las gafas de protección acentúa el cansancio de su mirada. A su espalda, otra sanitaria comienza a vestirse con el traje aislante.

Para muchos en el hospital el tiempo se ha vuelto un continuo y los días se diluyen. José Ramón Arribas, jefe de sección de enfermedades infecciosas de medicina interna y coordinador de la unidad de aislamiento de alto nivel, no sabe si es miércoles o jueves, 2 o 4 de abril; solo tiene claro que estamos en el día 37 de la epidemia: él vio al primer paciente positivo de Madrid y solo ha descansado un día desde entonces. “Es un virus capaz de destruir el sistema sanitario”, describe. “Altamente contagioso, impredecible sobre quién va a evolucionar bien o mal y capacidad para infectar al personal sanitario como no habíamos visto. Desde un punto de vista biológico, puede producir una reacción sistémica: al principio es viral, pero la segunda semana el organismo puede volverse loco. Se produce la tormenta de citoquina, que es como si el cuerpo se pasara de frenada, y ataca a los pulmones, al corazón, al sistema de coagulación. Y ese es el motivo por el que un número relevante de pacientes acaba en la UVI”, asegura este hombre, parte de un equipo curtido contra el ébola. “Retrospectivamente, cualquier otra crisis parece banal. Esto es como el VIH, pero a cámara rápida. Nada volverá a ser igual después de esto”.

Poco después comienza el cambio de turno del equipo de medicina interna. Los facultativos cuentan quiénes se quedan a cargo de qué planta. Luego comentan incidencias. Elena Trigo, especialista en enfermedades tropicales y patología importada, se queja de que el equipo de apoyo que le llega de otros servicios apenas aguanta una semana. En cuanto los ha formado desaparecen y toca comenzar de nuevo, obligando a doblar los turnos. “Lo volveremos a comentar”, se encogen de hombros los responsables. Fernando de la Calle, otro de los presentes, especialista en enfermedades infecciosas, invita a que le visitemos en la planta que coordina. No pierde el sentido del humor. Ha “abierto” tantos espacios nuevos dedicados a la Covid que bromea: “La Reina y yo somos los que más cintas hemos cortado este año”. Para adentrarse en su planta, presta unos patucos. Toca pisar con tiento. El corredor es largo y en una de las estancias asoma tras la puerta entornada Roberto Casado, de 59 años, un paciente que hoy va a regresar a casa. “Estoy ilusionado”, dice. Hablamos con él a una distancia prudencial. Tras la mascarilla, emite un hilo de voz. Tose de vez en cuando. Es enfermero del hospital Carlos III. Asistió a Teresa Romero durante la crisis del ébola. Trató a los primeros pacientes con coronavirus. Pero no está seguro de que lo cogiera en el hospital. “Empezó primero mi mujer, y tres días después, mi hija y yo. Ellas evolucionaron a mejor. Yo empecé a entrar en barrena”, dice. No parecía grave. Hasta que se dio cuenta de que apenas podía hablar. Se asfixiaba. “Y yo he corrido maratones”, añade. “Por mi condición física creía que no era vulnerable. Pero en algunos momentos me he visto mal. De no poder respirar. No valoras la sencillez de que entre y salga el aire en los pulmones. Hasta que lo pierdes”. Ha pasado los 7 últimos días en el hospital. Lleva 3 sin oxígeno. Dos sin fiebre (la ha tenido 12 días seguidos). No le han hecho la PCR para confirmar que sea negativo. Pero en cuanto los pacientes dejan de mostrar síntomas, los mandan a casa con medidas de higiene y aislamiento. Él ha sido medicado con uno de los tratamientos experimentales. “Es un virus traicionero”, dice. “Pero no es Terminator”, apunta el doctor De la Calle, que nos acompaña hasta la salida y rocía las suelas de nuestros zapatos con el virucida rosa.

Día 3

Hacia las nueve de la mañana, en la sala de adjuntos de urgencias comienza una sesión de regulación emocional a través de mindfulness que imparten los doctores de psiquiatría. Invitan a las médicas a encontrar una postura cómoda y cerrar los ojos para “conectar con la quietud dentro de la tormenta”. Clin, tocan una campanita. “Observo cómo está la mente y la invito a volver”. Clin, de nuevo la campanita. “Noto cómo entra y sale el aire, algo tan valioso, dando gracias al cuerpo por hacerlo”. La sesión es breve. Los facultativos relajan los brazos y salen de nuevo ahí fuera. “Lo hacemos para entrenar la mente en el manejo del estrés y así cometer menos errores”, explica Beatriz Rodríguez Vega, jefa de sección de psiquiatría. “Se trata de surfear la ola en medio de la tempestad”.

La tempestad. Las urgencias de La Paz han sido hasta hace unos días uno de los puntos críticos del hospital. La afluencia era descomunal, con cerca de 500 pacientes diarios y más de 250 pendientes de ingresar en planta. “No se acababa nunca”, dice el adjunto Charbel Maroun. “Sentíamos impotencia. Éramos conscientes de que, por más que hiciéramos, muchos se iban a morir”. Tuvieron que ir expandiendo sus dominios. Abrieron una carpa a modo de sala de espera en la calle. El antiguo gimnasio se reconvirtió en un “pequeño Ifema”, de pacientes ya diagnosticados y a la espera. Mientras, iban cayendo facultativos: un 63% del equipo médico se encuentra de baja. Las urgencias son hoy una intrincada planta repleta de estancias, boxes, salas de reanimación y sillones. Por los pasillos caminan la coordinadora Rosario Torres y el adjunto Maroun, explicando la transformación. Se ve gente fregando todo el rato. Cintas en el suelo separan zonas limpias y sucias. En las estancias hay numerosos pacientes. Pero también huecos libres. Hace unos días, apenas se podía andar por los pasillos.

En una de las salas de espera de pacientes positivos se encuentra Alejandro Merino, de 63 años. Murió ayer su madre con coronavirus. Su padre está muy grave en el 12 de Octubre. Él empezó a notar síntomas y su hermana, trabajadora del Samur, le dijo que acudiese a urgencias porque lo tenía seguro. Llegó de madrugada. “Los médicos y enfermeras son unos héroes”, dice. Cerca de él se sienta Laura Fernández, de 21 años, que empezó “hace tiempo” con fiebre, tos y vómitos. Tiene una botella de oxígeno a su lado, a la que ha estado conectada toda la noche. Ahora parece que no la necesita. Si resiste sin oxígeno, la mandarán de vuelta a casa. Se intuye una sonrisa tras la mascarilla cuando dice que es estudiante de tercero de Enfermería, y una colega le responde: “Si estuvieras en cuarto, estarías trabajando”.

Laura García no es mucho mayor. Tiene 23 y un año de experiencia como enfermera. Se encuentra al borde de uno de los boxes. Una compañera se pasea por el interior, entre enfermos y camas, embutida en un EPI. A menudo pasan horas así. García describe cómo ha vivido estos días: “Era un caos de pacientes. Me vestía a la entrada y ni siquiera podía pasar, de la cantidad de gente que había. Estaban desatendidos. Tenías la sensación de no poder hacer bien tu trabajo. Era frustrante”. Su colectivo, que transita a menudo entre zonas limpias y sucias, es el más afectado por la Covid en La Paz: han enfermado 235. A su espalda, se llevan a un paciente en camilla. Y Rosario Torres, la coordinadora, nos guía finalmente hasta el gimnasio reconvertido en “hospital de campaña”. “Ha sido clave”, dice. Llegaron a tener 90 pacientes a finales de marzo. El día de nuestra visita, 3 de abril, no llegan a los 40. Torres cuenta que lleva semanas sin ver a sus hijos, de cuatro y seis años. Están en el pueblo con sus padres. Del despacho entra y sale una mujer que comprueba un listado. Es la jefa de sección de oftalmología pediátrica. “¡Aquí, reconvertida!”, dice. “Estoy organizando las ambulancias”.

El intensivista Manuel Quintana, coordinador de los equipos de apoyo, explica: “La filosofía es que ya no hay especialidades. Somos médicos. Punto. Esa es la definición de una emergencia”. Y añade: “Han pasado dos semanas y parece que llevamos toda la vida”. Él, que fue también coordinador de urgencias, confiesa que el otro día, tras su guardia en la UCI, por primera vez en su vida tuvo una pesadilla: “Iba cargado con una maleta, que pesaba mucho, y de repente la abro y está ahí un muerto, uno de los que había visto”. Reconoce que tomar decisiones sobre 40 pacientes críticos en una guardia, como le tocó, supone empezar a tener “dudas razonables” de lo que uno hace. Resume la situación con una canción de Quique González. “No podrán con nosotros, pero estuvieron a punto ayer”.

A mediados de marzo, en plena crisis, Quintana convenció a un equipo de R-0 (los que acaban de aprobar el MIR) de que acudan cada día al instituto de investigación de La Paz. Se sientan por parejas en ordenadores y pican reseñas clínicas para una base de datos. “Es nuestro Silicon Valley”, dice Quintana. “Pulmón derecho medio inferior”, se les oye cantar. “¿Cardiaca? ¿Sistólica?”, preguntan. Al equipo se ha sumado también un epidemiólogo español de la Universidad de Columbia que regresó a casa para echar una mano. Y dice: “Con datos estaremos mejor preparados para dar los siguientes pasos”.

Quintana, multifacético como muchos estos días, coordina también a otro grupo de R-0 que llevan la parte asistencial en un hotel medicalizado ubicado cerca de La Paz, a los pies de las Torres Kio. El establecimiento, un cuatro estrellas, es hoy un espacio irreal, propio de una película de ciencia-ficción. La recepción ha sido plastificada. Los sanitarios deambulan por el lobby. Varios de los enfermeros son estudiantes de cuarto. Alberga 120 pacientes estables. Y también a 45 profesionales venidos de toda España (y algunos del extranjero) para ayudar en La Paz. Las moquetas de los pasillos han sido cubiertas con un material lavable. Las salas de reuniones son almacenes llenos de EPI, guantes, mascarillas, gafas y demás. En las habitaciones han desaparecido las tulipas de tela, los visillos, todo aquello que sea difícil de desinfectar. Los pacientes son recibidos con toallas limpias y un termómetro sobre la mesa. En una de las mejores estancias, un esquinazo con vistas, se ha ubicado el control de enfermería. Los medicamentos se encuentran donde el cabecero de la cama. Y sentados junto al espejo, tres sanitarios jovencísimos dicen: “Estábamos deseando ayudar”.

Es viernes 3 de abril, cerca ya de las seis de la tarde. Y los aprendices de médico han decidido dar el alta a varios pacientes. El primero de ellos, Valentín Macarro, de 80 años, sale al lobby desde el ascensor y rompe a llorar cuando menciona las ganas que tiene de ver a su nieto. Lleva 17 días ingresado. Sale a la calle y lanza un beso al aire. El segundo, Felipe Andrés, de 67, lleva casi un mes hospitalizado. Dice: “Tenemos una sanidad que no nos la merecemos”. Al tercero, Francisco Javier Jiménez, de 86, ha venido a buscarlo su hija Aurora. Hoy mismo ha recogido también a su madre en el Ramón y Cajal. “Estoy que no me lo creo”, dice. Entonces se abre la puerta del ascensor. Su padre pisa la recepción. Cuando ella lo ve, se le quiebra la voz con un grito: “¡Papi, que nos vamos a casa!”. Se quieren abrazar, pero no pueden. Se saludan con el codo. Los sanitarios les aplauden. Ellos levantan una mano, en señal de agradecimiento. Y, finalmente, padre e hija abren la puerta del hotel y saltan a la acera con lágrimas en los ojos. —EPS

Sobre la firma