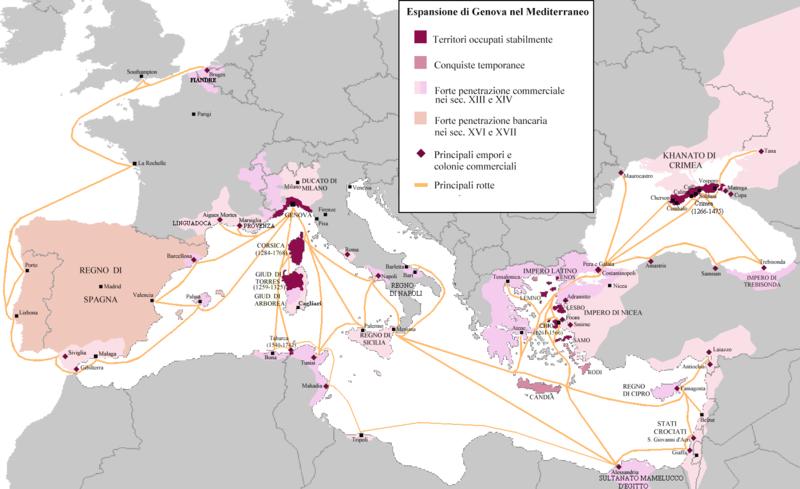

La presenza Genovese in oriente nel XVI secolo

I Genovesi d'Oltremare i primi coloni moderni

Sulle coste della Crimea, dominante una piccola piana alluvionale orlata da una spiaggia

di sabbia dorata, si erge una cittadella impressionante, dalle mura merlate che balzano

all'assalto degli ultimi contrafforti dei monti Aila che ricadono improvvisi sul mare. I

bassi declivi sono anch'essi cinti di mura che si aprono con una porta fortificata in modo

potente, dietro alla quale si estendono vari spazi un tempo abitati, che oggi attendono

l'opera degli archeologi per svelare i loro segreti.

Noi siamo a Soldaia, vecchia citt� bizantina, passata sotto il potere dei Mongoli nel

1249, poi divenuta colonia veneziana. E' di l� che partirono per le loro lontane

spedizioni verso la Cina il padre e lo zio di Marco Polo. Nel 1365, infine, i Genovesi se

ne impadronirono e ne fecero il centro della Gothia, una concorrente della loro principale

colonia, Caffa, situata un poco pi� a oriente su questa stessa riviera di Crimea.

Il turista contemporaneo non pu� essere che impressionato dalla possanza di queste

“altre” Genova fondate sul rive del Mar Nero, ma anche nel cuore dell'Egeo. Nel

cuore di Istambul, sull'altra sponda del Corno d'Oro, svetta ancora oggi la Torre di

Galata che fu il perno della difesa della colonia genovese di Pera nel corso del XIV e XV

secolo. Due isole greche Chio e Mitilene, conservano la loro cinta muraria, costruita dai

Genovesi, i Giustiniani da una parte, i Gattilusio dall'altra. Le iscrizioni commemorative

conservate nei musei locali o ancora sul posto, rammentano l'opera costruttiva dei

podest� e dei consoli che fecero di ciascuna di queste colonie d'oltremare delle altre

Genova, potenti e rispettate.

Con questi centri di Crimea e dell'Egeo, Genova non � alle sue prime esperienze di

colonizzazione. Dagli inizi del XII secolo, sulla scia delle truppe crociate si erano

formate delle piccole comunit� liguri nei principali porti di Siria - Palestina in cui la

Superba aveva ottenuto delle concessioni fondiarie, giurisdizionali e doganali in

ricompensa dell'aiuto navale prestato nella conquista della Terrasanta. Ma questi

quartieri, fatta eccezione per quello di Acri, che i Genovesi dovettero abbandonare nel

1258 a seguito dei violenti scontri con i Pisani e Veneziani dei quartieri vicini, non

furono mai molto popolati: alcune famiglie di mercanti, sotto l'autorit� di un console,

vi rappresentano gli uomini d'affari della metropoli ed organizzano l'intenso movimento

commerciale legato all'arrivo, due volte all'anno, delle galere e delle navi genovesi.

La presenza Genovese in oriente nel XVI secolo

Invece, a partire dalla seconda met� del XIII secolo, la colonizzazione genovese prende

tutt'altre dimensioni. L'occupazione del territorio � spettacolare: piccole comunit� si

stabiliscono tutt'attorno al Mar Nero, citt� come Caffa, Pera e Chio conoscono uno

sviluppo eccezionale, si dotano di successive cinte di mura e animano la vita economica

regionale, resistono agli assalti dei Greci e dei Mongoli, per non cadere che due secoli

pi� tardi in potere degli Ottomani, superiori in numero, navi e potenza di fuoco. Queste

esperienze di colonizzazione hanno una larga portata: esse costituiscono gli antecedenti

medievali della colonizzazione moderna.

Esse si fondarono in primo luogo su grandi risorse umane. Per popolare i centri

d'oltremare che conquista o riceve in concessione, Genova deve fare appello ai propri

abitanti, certo, ma anche a tutte le comunit� delle Riviere su cui si estende il suo

potere. Un vasto movimento di emigrazione interessa tutta la Liguria e si diffonde alle

citt� che intrattengono rapporti commerciali con la Superba.

Gente da poco, soldati, marinai, avventurieri, ma anche giovani che fanno il loro

apprendistato d'affari, membri dell'aristocrazia mercantile partono per qualche mese o

qualche anno, si stabiliscono in oltremare, prendono mogli o concubine, chiamano la loro

famiglia, sempre con la nostalgia della loro terra natale, della loro parrocchia

d'origine, che non scordano nei loro legati testamentari. Minoritari in rapporto ai Greci,

o a gli Armeni o ai Mongoli che li circondano, questi Genovesi d'oltremare costituiscono

pi� dell'80% della popolazione occidentale delle colonie.

Il carattere “nazionale” della colonizzazione � molto marcato: pochi Veneziani

e Pisani nelle colonie genovesi, in pratica nessun ligure nelle colonie veneziane, Creta,

Corf� o Negroponte. L'attaccamento alla metropoli non esclude da parte di questi

espatriati degli sbalzi d'umore, allorch� i loro interessi non coincidono con quelli che

persegue il Comune: si vedr�, ad esempio, la Maona di Chio prendere una certa distanza

dalla madre patria e i suoi membri, i Giustiniani, scendere a compromesso con i Turchi

allo scopo di mantenere la loro isola il pi� a lungo possibile. Cos� si costituisce una

societ� coloniale dominatrice, dove l'unico scopo � quello di valorizzare, al meglio, le

risorse dei territori d'oltremare per soddisfare i bisogni della metropoli e ancor pi�

del sistema artigianale di tutto l'Occidente medievale.

Le colonie genovesi, in effetti, non mancano di risorse. Le sponde della Crimea, ai

confini del mondo mongolo, vedono arrivare nei loro porti i prodotti dell'Estremo Oriente,

seta e spezie, tanto ricercate nel mondo occidentale. Esse propongono in scambio, fino al

cuore dell'Asia, panni e tele, vino e balocchi. Esse raccolgono gli schiavi, bocche

inutili delle trib� caucasiche, che vanno a servire nelle famiglie agiate delle citt�

d'Occidente o a potenziare i feudi agricoli della Sicilia.

Esse sono il punto d'incontro privilegiato tra il mondo della steppa e della foresta e le

citt� mercantili mediterranee. Intermediari fra economie complementari, le colonie

genovesi sono anche centri che valorizzano le pi� importanti risorse locali: cera, miele, pellicce

e cereali per quelle di Crimea, allume destinato a fissare le tinture delle stoffe

d'Occidente per Focea (Asia Minore), mastice, questo “chewing-gum” del Medioevo

per Chio, che contingenta la produzione e commercializzazione in tutto il mondo. La

nascita dei primi “cartelli commerciali” si deve allo spirito d'invenzione dei

genovesi d'Oltremare.

Per riuscire a valorizzare gli insediamenti, non c'era affatto bisogno di sottomettere

pesantemente le loro popolazioni. Era sufficiente coinvolgere le �lite indigene e

lasciare loro una parte dei profitti, mantenendo la gente comune nella propria condizione

ancestrale. I genovesi non si interessano molto alla propagazione della fede cristiana: i

membri dei nuovi ordini mendicanti - francescani e domenicani - seguono i mercanti nella

loro avanzata, fondano chiese e una gerarchia missionaria nei paesi “tartari”,

ma esse spariscono insieme alla dominazione politica occidentale che le ha fondate. I

fenomeni di acculturazione restano molto limitati: l'introduzione di qualche parola

orientale nel vocabolario corrente e la creazione di un dizionario trilingue, persiano,

cumano e latino nei centri genovesi di Crimea, non pu� nascondere l'insignificante

pochezza dei contatti intellettuali fra quei due mondi.

Liguri e Orientali vivono fianco a fianco senza integrarsi, salvo a livello dell'�lite o

a qualche caso di concubinaggio fra il popolo minuto. Perci�, nella misura in cui si

sviluppa la dominazione genovese, si opera un processo di orientamento dell'�lite,

soprattutto in ambito ellenico: i Giustiniani soccombono alla dolcezza dell'isola di Omero

e si distaccano a poco a poco dalla loro metropoli che d� loro poco sostegno.

Dominazione politica ferma, sviluppo economico pesante, soggezione culturale leggera: gli

insediamenti genovesi d'oltremare sono stati il “laboratorio” della

colonizzazione moderna. I Portoghesi, nei loro possidimenti d'Africa e d'Asia, piuttosto

che gli Spagnoli nelle loro colonie d'oltre-Atlantico, hanno tratto profitto dalle

esperienze effettuate nelle “altre” Genova.

Michel Balard - IL SECOLO XIX - 29/4/2001

(Michel Balard � Professore ordinario di Storia Medioevale all'Universit� di Parigi

(Sorbona) e si � formato all'Archivio di Stato di Genova, dove ha studiato per anni.)

COLONIE GENOVESI

� Tanti sum li Zenoeixi, e per lo mondo si desteixi, che dund eli van e stan un'aotra Zena ghe fan � (Rima dell'Anonimo Genovese, XIII sec. d.C.)

(�Tanti sono i genovesi, per il mondo cos� dispersi, che dove vanno e stanno un'altra Genova fanno �)

La politica estera della Repubblica di Genova, dagli albori dell'anno mille e lungo il lento correre dell'et� di mezzo, fino alle soglie dell'era moderna, fu prevalentemente quella di garantire ai cittadini - al di fuori dei confini del Genovesato e in proiezione dei territori d'oltremare - una fitta rete di rotte mercantili.

A perseguirla fu una consolidata classe dirigente, al tempo stesso tanto pragmatica quanto consapevole di s� e del proprio potere. Tale politica si bas� principalmente sull'acquisizione e il controllo di nuovi territori - che diverranno poi le cosiddette colonie genovesi - ma anche sulla semplice presenza nelle citt� portuali situate lungo le coste del mar Mediterraneo ed al di fuori di esso.

In Europa come in Africa o in Asia, talvolta anche con significative presenze nelle zone dell'interno, nelle fiere e nelle pi� importanti piazze finanziarie del mondo allora frequentato e frequentabile, talvolta spingendosi in terre inesplorate o sconosciute, i genovesi posero le basi di un impero economico e commerciale, ora con le armi della diplomazia, ora con le galee della Repubblica o dei suoi cittadini.

I genovesi agirono in nome della Repubblica, come Caffaro di Rustico o Guglielmo Embriaco, i pi� famosi fra i molti crociati che ottengono enormi privilegi per Genova nelle citt� della Terra Santa. Ma anche agendo per proprio conto come Benedetto Zaccaria cui fu infeudata da Michele VIII Paleologo Focea e, pi� tardi Chio / Scio (con la Signoria di Chio in mano agli Zaccaria) od in societ� come la Maona di Chio che faceva capo alla potente famiglia dei Giustiniani un secolo pi� tardi. Infine talora tramite potenti lobby come il Banco di San Giorgio cui venne affidato il governo di diverse colonie e, addirittura, della Corsica.

Queste colonie inizialmente spesso erano concentrate intorno ad una piccola piazza ed alcune case circostanti (inoltre erano collegate al mare se possibile). Quando consolidate, le colonie genovesi occupavano un proprio quartiere:

� Queste colonie genovesi si componevano di un quartiere della citt� dotato d'alcune case in legno ad uno o due piani; gli artigiani avevano le botteghe allineate nella strada principale (Ruga Genuensium) che dirigeva verso il mare ed era attraversata da numerosi vicoli ciechi. Si chiamava embolo se la via era fiancheggiata da portici dove erano situati case e fondachi.In porto una banchina era a loro riservato ed era chiusa con una catena mobile, subito dopo vi era la dogana dove si pagavano le tasse imposte dalla colonia (solitamente la colonia era esente dai tributi locali); di fronte alla dogana gli scribi genovesi detti "commerciari" stilavano i documenti in lingua locale. Al piano superiore vi era un alloggio temporaneo per mercanti. Nei pressi (in alcune zone nello stesso edificio della dogana) vi sono i magazzini di deposito Fondaco, se un edificio, o Volta, se un solo locale. In piazza, luogo di raduno della colonia, vi erano gli edifici pubblici in pietra e mattoni: la Loggia Comune e la Chiesa

Genova, che nell'anno mille aveva solo 4000 anime ed era povera economicamente, cominci� a rendersi autonoma dal Sacro Romano Impero intorno al 1096, come Libero Comune, partecipando poi alle Crociate. Inizialmente chiamata "Compagna Communis", la Repubblica di Genova si distinse nella Terrasanta, arricchendosi enormemente.

Durante la Prima Crociata (1097-1099) i crociati genovesi, guidati da Guglielmo Embriaco diedero un decisivo contributo nella conquista di varie citt�. Per il loro importante contributo vennero ricompensati dai Crociati con la terza Parte di Gibelletto e la terza parte delle entrate fiscali della citt� e del contado (fino ad una lega di distanza) di Acri. Inoltre i mercanti genovesi costruirono fondaci od ebbero una strada tutta per loro in varie citt� del Levante: a Cesarea, a Tolemaide, a Giaffa, a Gerusalemme, a Famagosta, ad Antiochia, a Laiazzo, a Tortosa (oggi in Siria), a Tripoli del Libano ed a Beirut. Il pi� famoso di questi possedimenti, la signoria di Gibelletto, era un feudo della contea di Tripoli concesso alla famiglia genovese degli Embriaci nel 1104. Essa dur� fino al 1302 quando l'occupazione degli ultimi territori cristiani costrinse gli Embriaci a passare a Cipro. E infatti la riconquista musulmana cancell� la presenza genovese nella costa levantina.

Anche sulla costa spagnola da Valencia a Gibilterra, che era in possesso dei musulmani, intorno al 1150 vennero stabiliti numerosi fondaci genovesi, ma di breve durata[

La prima espansione oltremare di Genova fu in Corsica, annessa nel 1284 (fino al Settecento) alla Repubblica genovese, e nella Sardegna nord-occidentale. La battaglia della Meloria segn� la definitiva sconfitta della Repubblica di Pisa da parte dei genovesi, che si annessero la Corsica. In quegli anni interi borghi di parlata ligure furono trapiantati in Corsica (principalmente a Bonifacio e Calvi) e tuttora caratterizzano parzialmente l'isola dal punto di vista etnico-linguistico. In Sardegna Sassari divenne comune confederato alla repubblica genovese nel 1294; sempre nel nord-ovest dell'isola si insediarono i Doria, che vantavano alcuni legami di parentela con i giudici di Torres, a cui si deve la fondazione di centri quali Alghero e Castelgenovese.

Vi fu contemporaneamente un'espansione genovese anche sulle rotte commerciali del Mediterraneo bizantino. Infatti la Quarta crociata ruppe la tradizionale cooperazione fra Venezia e l'Impero Bizantino. Con il trattato di Ninfeo del 1261 l'impero greco si alle� con Genova contro Venezia, e conseguentemente concesse alla Compagna Communis ed a famiglie e compagnie genovesi molte basi d'appoggio, garantendo loro un quasi monopolio del commercio nel Mar Nero.

Questi insediamenti furono attuati secondo un modello organizzativo estremamente importante nella Storia europea: essi costituiscono gli antecedenti medievali della colonizzazione moderna. La colonizzazione genovese non era basata sull'occupazione militare di un territorio ma sulla "concessione" per scopi commerciali di aree, dove si impiantavano famiglie di genovesi e liguri associate con i ceti dominanti locali

Le isole greche dell'Egeo Chio e Mitilene divennero il centro del commercio genovese verso l'Oriente. L'isola di Chio, in particolare, divenne prima feudo degli Zaccaria, che vi instaurarono la loro signoria, poi fu il ricco possedimento di una potente famiglia genovese, i Giustiniani, che la riuscirono a controllare e mantenere cristiana (davanti allo strapotere turco) fino al 1566 sotto il controllo della maona di Chio e di Focea.

Nella penisola di Crimea, Caffa ed altre cittadine vicine in mano alla Repubblica di Genova furono il punto di contatto tra il mondo mongolo-tartaro e quello dell'Europa occidentale. Per oltre due secoli e fino alla totale conquista ottomana dell'impero bizantino, le colonie genovesi del Mar Nero prosperarono ed arricchirono Genova.

La colonia di Pera, davanti a Costantinopoli, fu il perno centrale di questo sistema di colonie genovesi, che aveva basi in Bessarabia e Crimea come pure in Anatolia (a Trebisonda) e in Abcasia (Pitsunda). Ma anche entro le mura di Costantinopoli vi fu un Quartiere genovese.

Alcuni di questi genovesi di Pera e Chio rimasero ad Istanbul e Smirne fino al Novecento, quando (nel 1933 erano circa 15.000, assieme ai discendenti di mercanti e coloni veneziani) furono definiti Levantini, conservando i loro cognomi italiani ed il loro cattolicesimo fino ai nostri giorni

Le colonie genovesi sul Bosforo furono poche ma importanti. La pi� importante fu il quartiere di Galata e Pera, di l� del Corno d'oro. "Galata" e "Pera" sono espressioni quasi sinonime, ma talvolta usate in coppia: "Galata e Pera". Per sua natura vicina alla citt� di Costantinopoli ma fuori dalle mura della stessa ed anzi separata dal Corno d'oro, questa area urbana era destinata ai "Franchi" cio� ai Cristiani Latini, in buona parte Genovesi e Veneziani, e godeva di autonomia amministrativa, in quanto era gestita dai consoli delle due Repubbliche. Galata fu genovese dal 1273 al 1453.

Il quartiere � dominato dalla torre di Galata, ricostruita dai genovesi come la Torre di Cristo dopo la Quarta Crociata e sopravvissuta fino ai nostri giorni.

Inoltre, dentro le mura di Costantinopoli, ma di fronte a Galata, c'era un quartiere genovese, che peraltro non godeva di alcuna autonomia.

La Repubblica di Genova ebbe colonie e possedimenti nella penisola di Crimea tra il 1266 ed il 1475. Le principali furono Caffa, Soldaia e Caulita (l'attuale Jalta), ed il loro territorio nella Crimea meridionale veniva chiamato Gazaria.

La Gazaria godeva di autonomia giuridica: il principale testo di legge ivi vigente erano gli

Statuta officii Gazariae del 1341, rivisti nel 1441.

La zecca di Caffa batteva aspri d'argento.

Nel 1453 la Compagna Communis cedette la Gazaria al Banco di San Giorgio in pagamento di propri debiti. Questi domini furono tuttavia conquistati dall'Impero Ottomano nel 1474.

Con l'espansione dell'Impero Ottomano e la fine di Costantinopoli inizi� la decadenza delle colonie genovesi nel Mar Nero. Infatti nella seconda met� del Quattrocento, oltre a quelli in Crimea, furono persi dai genovesi i possedimenti nella Penisola di Taman (che era appartenuta alla nobile famiglia dei Ghisolfi).

Anche la basi commerciali di Licostomo (in Moldavia) e Maurocastro (vicino all'attuale Odessa) furono perse.

La fine delle colonie genovesi nel Mar Nero determin� una grave crisi economica per la citt� ligure nel Cinquecento. Questa crisi colp� enormemente Genova ed inizi� la sua decadenza

Genova era cresciuta a potenza marinara grazie al suo commercio con l'Oriente. Associandosi all'Impero bizantino aveva "scavalcato" la rivale Repubblica di Venezia nel mar Egeo, creando varie sue colonie nel Mar Nero (che arriv� finanche ad essere chiamato "Mare o Lago Genovese" nel Trecento ed inizio Quattrocento). Con la conquista turca di Costantinopoli, mentre Venezia aveva ancora una continuit� territoriale di possedimenti dall'Adriatico al Peloponneso e Creta, per Genova invece vi fu la fine di ogni contatto con le sue ricche colonie in Crimea.

Conseguentemente Genova -colpita negli stessi anni dall'invasione francese e dal controllo milanese- inizi� ad accusare una crisi profonda nelle sue colonie e possedimenti. I traffici commerciali dei genovesi vennero quindi trasferiti nel Mediterraneo occidentale ed oltre Gibilterra. La penisola iberica (ossia il Regno di Spagna ed il Regno del Portogallo, arricchiti dai rispettivi possedimenti americani) divenne il teatro commerciale preferito dai mercanti genovesi, che svilupparono un sistema finanziario e bancario all'avanguardia nel mondo occidentale. Nel Cinquecento la comunit� genovese in Spagna era numerosa e molto potente, radicandosi principalmente a Cadice, mentre quella a Lisbona influenzava parzialmente la colonizzazione portoghese del Brasile (dove ancora oggi l'accento � molto simile a quello genovese).

Andrea Doria riusc� a liberare Genova dai francesi nella prima met� del Cinquecento, sviluppando l'economia genovese principalmente verso l'Europa atlantica ed il Mediterraneo occidentale; l'isola tunisina di Tabarca, ricca di coralli, divenne genovese nel 1540 ed il commercio di schiavi sulla costa pacifica del Nuovo Mondo fu assicurato dallo sfruttamento del porto di Panam� dal 1520.

Ma tutte le colonie genovesi del Mare Nero e dell'Egeo andarono perse. Infatti le comunit� della Crimea genovese furono costrette a rientrare in Liguria o furono massacrate. Esiste comunque la possibilit� che una minima parte di loro sia rimasta (mescolata a gruppi di greci, armeni ed ebrei) fino all'Ottocento nell'area di Caffa, dove vi era in questo secolo recente una consistente comunit� multietnica che aveva anche gruppi di Italiani di Crimea.[29]

Genova divenne la maggiore piazza finanziaria del Seicento italiano, grazie al suo Banco di San Giorgio che arricch� l'aristocrazia ed oligarchia genovese, ma la maggioranza dei suoi cittadini, che nei secoli precedenti avevano partecipato alla prosperit� creata dalle colonie genovesi, cominciarono ad accusare una crisi economica che si increment� fino ai tempi di Napoleone Bonaparte.

Nel Settecento scomparvero le ultime colonie genovesi: quelle nell'isola di Tabarka, occupata dall'Impero Ottomano (1742) e la Corsica con il Trattato di Versailles del 1768 venne annessa alla Francia.

Le principali colonie Genovesi:

Crimea: Caffa (l'odierna Feodosia) - 1266–1475 era la principale stazione genovese in Crimea; Cherson (l'odierna Sebastopoli) - 1250–1320/1427; Cembalo (l'odierna Balaklava) dal 1357

Alupka; Caulita (l'odierna Jalta);Lusta (l'odierna Alušta) - 1365–1434; Soldaia o Sugdeia (l'odierna Sudak) - 1266/87-1322, 1358/65–1475 nel periodo intermedio fu veneziana, ancora oggi � patrimonio UNESCO il suo Castello dei Genovesi;

Solgat, o Solhat, Surcati (l'odierna Staryj Krym o Kirim); Sarsona; Chimmero; Vosporo (l'odierna Kerč) dal 1310.

Mar d'Azov: Tana (l'odierna Azov) - 1261/70–1343/92; Matrega (l'odierna Taman, nella penisola omonima in faccia a Kerc) - 1419–1482 alla famiglia Ghisolfi. La colonia genovese di Tana (nel punto pi� orientale del Mar d'Azov) aveva la caratteristica di essere unita alla colonia veneziana nella stessa citt�.

Caucaso: Copa (l'odierna Slavjansk-na-Kubani, nell'entroterra); Mapa (l'odierna Anapa); Bata (l'odierna Novorossijsk); Casto (l'odierna Chosta, parte di Soči); Layso (l'odierna Adler, anch'essa parte di Soči);

Chacari (oggi Gagra); Abcasia; Santa Sophia; Pezonda (oggi Pitsunda); Cavo di Buxo (oggi Gudauta); Nicoxia (oggi Nuovo Athos); Savastopoli (oggi Sukhum); Lo Vati o Lo Bati (oggi Batumi).

Bessarabia Ginestra (oggi parte di Odessa); Samastro o Moncastro (anche Maurocastro o Cetatea Albă, oggi Bilhorod-Dnistrovs'kyj) - 1315/81–1403/34 (poi fino al 1484 veneziana); Chilia - 1352–1368;

Licostomo (oggi Chilia Veche); fondaci a Costanza e Caladda.

Anatolia: Amastris o Samastris (oggi Amasra) - 1261–1402/1460; Penderachia (oggi Karadeniz Ereğli); Carpi (l'odierno villaggio di Kerpe); Simisso (oggi Samsun) - 1261–1402/61; Fondaci a Sinope e Trebisonda (oggi Trabzon)

Scala Nova (oggi Kusadasi); Cesme (cittadina nell'odierna Turchia sulla costa prospiciente Chio); Smirne (odierna Izmir) ceduta ai Genovesi nel 1261 e dove ancor oggi � presente il loro Castello di San Pietro (XIV sec.)[16]

Akcakoca (sul mar Nero vicino all'odierna citt� turca di Eregli); Sigacik[17] (odierna Turchia); Garipce, situata all'ingresso nord del Bosforo, sul mar Nero, il cui castello Genovese risale a circa 550 anni fa[18]; Rize (localit� che si trova sul mar Nero a un centinaio di kilometri da Trabzon, Turchia);

Simena (in turco Kalekoy ovvero la citt� del castello ), vicina all'odierna Antalya.

Colonie nel Mar Egeo: Fra il 1314 ed il 1566 varie famiglie e compagnie genovesi ebbero il possesso di isole ed avamposti nel Mare Egeo. Per prima la famiglia Zaccaria ebbe le signorie di Scio fra il 1314 ed il 1324[20] e di Fogliavecchia dal 1314.

Fogliavecchia pass� successivamente ai Cattaneo (1331-1341). Limassol (Cipro) fu conquistata da Genova nel 1373. Lesbo era controllata dai Genovesi dalla localit� di Molyvos dove ancor oggi si pu� visitare il loro castello risalente al XIV sec..

La famiglia Gattilusio ebbe Fogliavecchia fino al 1449, ed inoltre Metelino ed Enos dal 1355, poi anche Lemno, Imbro, Taso e Samotracia, tutte come feudi dell'Impero bizantino fino al 1462. Il pi� importante e duraturo dominio genovese nell'Egeo fu tuttavia quello della Maona di Scio, la pi� importante compagnia genovese prima della fondazione del Banco di San Giorgio, di fatto controllata dall'"albergo" dei Giustiniani. Nel 1363 l'Impero Bizantino concesse alla Maona Chio, Samo, Enussa, Santa Panagia e Focea. Il dominio della Maona termin� con la conquista turca nel 1566.

Tabarca. Inoltre, a seguito della conquista turca del Mediterraneo orientale, la Repubblica di Genova annesse l'isola di Tabarka davanti alle coste della Tunisia confinanti con l'Algeria.

L'isola appartenne alla famiglia genovese dei Lomellini dal 1540 al 1742. Alcuni discendenti di questi liguri trapiantati a Tabarca per sfruttare il locale corallo si trasferirono nella seconda met� del Settecento anche a Tunisi e Biserta, dove furono tra i primi Italo-tunisini della Tunisia contemporanea (altri nel 1738 fondarono la colonia di Carloforte nell'Isola di San Pietro e di Calasetta nell'Isola di Sant'Antioco in Sardegna e di Nueva Tabarka in Spagna).

Panama: Dal 1520 circa i Genovesi controllavano il porto di Panam�, il primo porto sul Pacifico fondato dalla conquista delle Americhe; i Genovesi ottennero in concessione lo sfruttamento del porto principalmente per il commercio di schiavi del nuovo mondo sul Pacifico, fino alla distruzione della primigenia citt� conseguente all'incursione del pirata Henry Morgan nel 1671.

Penisola Iberica. A Gibilterra, dal 1308 � noto il villaggio Genovese situato su Punta Europa dominato dal Castillo Genobese e il Casal de los Genovises, nel 1568 fu abitato da Andrea D'Oria, che decor� con lampadari votivi la chiesa della Vergine d'Europa. L'avamposto ed il castello scomparvero all'inizio del 1700 con gli scontri con gli inglesi, tuttavia nel 1753 i Genovesi erano circa la met� della popolazione, e fino al XIX secolo era censita una comunit� Genovese, di lingua Genovese ed Italiana.

A Malaga ancor oggi sono presenti le rovine del Castello Genovese e delle mura che cingono il villaggio fino al Mare, dominate da torri che proteggevano il porto dell'insediamento genovese risalente al XIV-XV sec. .

GENOVA COME ESEMPIO STORICO DI SOCIETA’ TOLLERANTE E MULTIETNICA

Anche in questo caso � interessante capire cosa accadeva quando Genova era la Superba

Repubblica, la Dominante dei Mari. Come osserva Roberto Lopez, autore di un celebre libro

sulle colonie genovesi, Genova fu probabilmente la sola importante citt� italiana nella

quale le associazioni artigiane rimasero sempre aperte a chiunque superasse gli esami

tecnici di ammissione, stranieri compresi.

Genova non attu� alcuna forma di protezione per le sue attivit� mercantili e consent�

agli stranieri residenti d'esercitare quasi tutte le attivit� commerciali permesse ai

propri cittadini. Non sorprende quindi che Genova fu estremamente liberale nel concedere

la naturalizzazione degli stranieri, contrariamente alla maggior parte delle citt�

italiane che frapponevano ogni sorta di ostacoli. A Venezia, per fare un esempio, la

cittadinanza piena veniva concessa solamente per meriti straordinari. Solo nel basso

medioevo, in un periodo di depressione, una legge del 1404 esigeva un minimo di residenza

di tre anni. Altrimenti Genova accordava immediatamente tutti i privilegi della

cittadinanza a chiunque promettesse di accettarne i doveri.

Acutamente il Lopez rimarca che �questa politica, adottata anche nelle colonie del mar

Nero e del Levante, fu uno degli strumenti migliori della potenza genovese secondo la

testimonianza di un ammiratore non sospetto, un senatore veneziano del XIV secolo�.

Perfino quando nel mondo era diffusa la schiavit�, l'atteggiamento dei genovesi si

rivelava estremamente tollerante anche con gli schiavi, prevalentemente donne di razza

bianca, non mancando la mano d'opera maschile. Infatti le schiave potevano essere

riscattate e, come ci informa il Belgrano, moltissimi documenti notarili comprovano che i

padri non esitavano a riconoscere i loro figli illegittimi, spessissimo nati da relazioni

con schiave.

Questo accadeva nella Serenissima Repubblica di Genova: chi accettava i doveri, ossia le

leggi e i costumi della citt�, era accolto senza difficolt�: poteva diventare cittadino

e godere dei diritti che ne derivavano. In questo senso Genova era una citt� cosmopolita,

un luogo dove confluivano gli interessi del mondo di allora, ma non era multietnica

perch� richiedeva agli stranieri la completa integrazione e il rispetto della citt� e

dei cittadini. Ben altra cosa rispetto alla situazione di oggi in cui, sotto un apparente

rispetto delle tradizioni dei popoli, si consente una continua violenza sui genovesi e si

tollera un'ignobile situazione di sfruttamento degli stranieri.

GENOVA UNA CITTA' DI FAMIGLIE

Dall’et� della prima Crociata - vinta grazie al prode genovese Guglielmo Embriaco,

il conquistatore di Cesarea e Gerusalemme che porta segretamente in citt� il Santo Graal,

cercato a lungo senza successo dai Cavalieri della Tavola Rotonda come dal moderno Indiana

Jones - ha inizio la storia pi� gloriosa di Genova, che conoscer� il suo culmine nel

Siglo de Oro, e ha inizio anche l’epopea dei cognomi nobiliari.

I mercanti delle Repubbliche, promotori di una formidabile spinta alla crescita economica,

istituirono i rudimenti, che affinarono anche sul piano giuridico, del capitalismo,

incentivando i progressi tecnologici legati alla navigazione , a ragione ritenuta il

fondamentale supporto per il primigenio accumulo.

Il dominio del mare assicur�, almeno fino al XVI secolo, la grandezza e la prosperit�

legando, attraverso varie e intricate vicissitudini, il sistema economico al sistema

politico. Al dominio del mare consegu� quello degli spazi terrestri; Venezia, Genova, via

via le altre citt� amministrarono un vasto retroterra che forn� uomini, soldati,

prodotti di sussistenza e che fu causa di aspre contese tra il Consiglio urbano e i

signori feudali .

Con l’ottenimento del dominio del mare si afferm� un �patriziato mercantile� dove

i pi� ricchi popolani si infiltrarono - non senza fatica perch� essi rappresentavano pur

sempre un’aperta sfida ai codici morali ed etici presenti nell’epoca - nella

nobilt� e mentre verso la met� del secolo XII la principale distinzione di classe

passava ancora fra nobiles e semplici artificiati, l’irresistibile tendenza

all’espansione commerciale avrebbe portato alla creazione di una aristocrazia

composita, di �nobili antichi� (come gli Spinola,i Doria, i Fieschi) e di �nobili

popolari� (come i Giustiniani); tutti coloro che avevano fatto fortuna si affrettarono a

diventare cavalieri, mentre i pi� vecchi casati, a partire dall’inizio del secolo

XIII, consolidarono la loro posizione territoriale estendendo i propri possedimenti

territoriali e stringendo matrimoni con le aristocrazie baronali .

I mercatores genovesi, appoggiandosi alle �virt� del denaro�, spingevano, trovando

unit� di intenti, per l’accesso alle pi� alte cariche e vi riuscirono pienamente

nel XIII secolo, soli o uniti ad una parte della vecchia aristocrazia, dirigendo le

istituzioni, il dogato, riducendo il potere dei vescovi, acquistando possedimenti che

consolidarono e fusero con quelli appartenenti alla nobilt� �di casata�, controllando

la citt�, le colonie e diventando infine la vera classe dominante.

Per la Genova dell’epoca la famiglia rimane il perno centrale oltre che degli affetti

anche degli affari. Genova � una societ� comunale nella quale i nuclei familiari

rivestono un enorme potere, come dei veri e propri centri lobbystici ante litteram

�� il cognome il vero “blasone” di una storia genovese che, pur avendo fatto

precocemente del denaro una chiave di volta della sua storia, ha serbato fede costante a

una fiera arcaicit� di modelli, mantenendo saldamente legata alla famiglia

l’organizzazione istituzionale in tutti i tempi�.

Quest’attitudine conservatrice, spiega la Professoressa Gabriella Airaldi (che ha

curato per la Fratelli Frilli Editori la prefazione alla riedizione del libro "Le

famiglie nobili genovesi" di Angelo M. G. Scorza del 1924) si riverbera altres�

nell’esistenza del blasone, che tradisce �il desiderio e la volont� di richiamarsi

a quei valori cavallereschi e guerrieri, che sono fondamento dell’identit� nobiliare

europea�. Fortemente mediterranea ma al tempo stesso legata al continente, l’antica

Genova nobiliare non fu soltanto una citt� a vocazione mercantile, dunque, ma il crocevia

di aspirazioni, ideali e vocazioni tipicamente e autenticamente europei.

Altri argomenti collegati:

STORIA DEI

GIUSTINIANI DI GENOVA

STORIA DELL’ISOLA DI CHIOS PRIMA DEI

GIUSTINIANI

LA VITA AMMINISTRATIVA DEI

GIUSTINIANI A CHIOS

LE COLONIE GENOVESI DURANTE

L’AVANZATA TURCA (1453-1473) di Giustina Olgiati (in inglese).

NUCLEI FAMIGLIARI DA GENOVA A CHIO NEL

QUATTROCENTO

Il questo link uno studio di Laura Balletto su come i Giustiniani seppero interessare allo

sviluppo dei commerci di Chios anche i nativi isolani, che si sentirono cos�

gradualmente, per cos� dire, genovesizzati, anche attraverso vincoli familiari. Oltre a

tutto ci�, l’isola di Chios divenne ben presto meta d’un notevole afflusso

immigratorio, che vide arrivare in loco non solo gente proveniente da Genova e dalla

Liguria, ma altres� da altre regioni italiane ed anche extra italiane. Ed uno degli

elementi che caratterizz� questa immigrazione - e che storicamente appare fra i pi�

importanti ed interessanti - � rappresentato dall’afflusso nell’isola di Chio

di pi� membri di un medesimo gruppo familiare, i quali talvolta, dopo un certo tempo,

rientrarono in patria e talvolta, invece, restarono col� vita natural durante, vi

defunsero e vi vennero sepolti. Gli esempi che, circa questo fenomeno, si possono trarre

dalla lettura di anche soltanto una parte dei numerosissimi atti notarili pervenutici,

redatti da notai genovesi e/o liguri nell’isola di Chios nel Quattrocento, sono molti

e si riferiscono ai pi� diversi livelli della scala sociale.

GLI ORIZZONTI APERTI. PROFILI

DEL MERCANTE MEDIEVALE , a cura di G. Airaldi, Torino 1997 � degli autori e

dell'editore. (Indice. - Gabriella Airaldi, Introduzione. Per la storia dell’idea di

Europa: economia di mercato e capitalismo. - Jacques Le Goff, Nel Medioevo: tempo della

Chiesa e tempo del mercante. - Roberto S. Lopez, Le influenze orientali e il risveglio

economico dell’Occidente. - Eliyahu Ashtor, Gli ebrei nel commercio mediterraneo

nell’alto medioevo (secc. X-XI). - Abraham L. Udovitch, Banchieri senza banche:

commercio, attivit� bancarie e societ� nel mondo islamico del Medioevo. - Nicolas

Oikonomides, L’uomo d’affari. - Armando Sapori, La cultura del mercante

medievale italiano. - David Abulafia, Gli italiani fuori d’Italia. - Gabriella

Airaldi, Modelli coloniali e modelli culturali dal Mediterraneo all’Atlantico. -

Jacques Heers, Il ruolo dei capitali internazionali nei viaggi di scoperta nei secoli XV e

XVI. - Gabriella Airaldi, L’eco della scoperta dell’America: uomini

d’affari italiani, qualit� e rapidit� dell’informazione)

“L’OCHIO DRITO DE LA CIT�

NOSTRA DE ZENOA” IL PROBLEMA DELLA DIFESA DI CHIO NEGLI ULTIMI ANNI DEL DOMINIO

GENOVESE. di Enrico Basso tratto da: Associazione di

studi storici militari

LE MONETE A CHIOS AL TEMPO DEI

GIUSTINIANI

Si ringrazia in particolar modo il Prof. Andreas Mazarakis per il suo contributo alla

stesura di questo paragrafo

MONNAIS INEDITES DE CHIO di P.

Lambros, Parigi 1877 (testo in francese)

LEVANTINE HERITAGE diversi

contributi in inglese sulla storia delle famiglie levantine

NOTIZIE ARALDICHE E VICISSITUDINI

STORICHE DELLE FAMIGLIE DI ORIGINE GENOVESE A CHIOS DOPO IL 1566

I GENOVESI D'OLTREMARE I PRIMI COLONI

MODERNI di Michel Balard – IL SECOLO XIX – 29/4/2001

STORIA DELLA CITTA’ DI GENOVA DALLE

SUE ORIGINI ALLA FINE DELLA REPUBBLICA MARINARA

LINEE GUIDA DELLA STORIA GENOVESE

1339-1528

Presso la Libreria Bozzi

di Genova si pu� trovare un ricco assortimento di testi sulla storia della Citt� e

Ligure

LA BATTAGLIA DI LEPANTO 7 OTTOBRE 1571 (Pietro

Giustiniani, Veneziano, Ammiraglio della flotta dei Cavalieri di Malta e Gran Priore

dell’Ordine).

STORIA DI GENOVA, DEL REGNO DI

SPAGNA IN ITALIA DAL 1600 AL 1750

MEMORIE DI GENOVA (1624 -

1647) di Agostino Schiaffino a cura e con introduzione di Carlo Cabella in Prima

edizione nei "Quaderni di Storia e Letteratura": Settembre 1996. Opera completa.

IL REGNO VENEZIANO DI MOREA E

L’ULTIMA GUERRA CRISTIANA CONTRO I TURCHI A SCIO DEL 1695

PIRATI E PIRATERIA NEL MEDITERRANEO

MEDIEVALE: IL CASO DI GIULIANO GATTILUSIO di Enrico Basso. Stampa in Praktika

Synedriou “Oi Gatelouzoi t�s Lesbou”, 9-11 septembr�ou 1994, Mytilini, a cura

di A. Mazarakis, Atene 1996 (“Mesaionik� Tetradia”, 1), pp. 343-371 �

dell’autore - Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”

HISTORE DE LA R�PUBLIQUE

DE G�NES di �mile Vincens, un testo in francese del 1843, scaricabile gratuitamente

su internet

CASTIGATISSIMI ANNALI

DELLA REPUBBLICA DI GENOVA di Agostino Giustiniani, versione integrale del libro

Molta documentazione su questo periodo storico su:

Associazione Culturale Bisanzio Reti Mediovali

Torna alla pagina iniziale di Enrico Giustiniani

Torna al sito su Chios

DISCLAIMER WWW.GIUSTINIANI.INFO