[RESUMO] Em setembro de 1821, a separação de Brasil e Portugal, que seria sacramentada no ano seguinte, ainda parecia duvidosa, indicam estudos. Àquela altura, Pedro, futuro imperador, e as elites brasileiras não cogitavam lutar pela emancipação, contentando-se em preservar a relativa autonomia conquistada após a vinda da família real ao Brasil em 1808.

"Por volta de 1817, quem dissesse que dentro de cinco anos o Brasil se tornaria independente estaria fazendo uma previsão muito duvidosa", escreveu Boris Fausto em "História do Brasil", um de seus livros clássicos. Com a licença do grande historiador, podemos adaptar a frase para 1821, quatro anos depois. Em setembro daquele ano, exatamente dois séculos atrás, essa previsão continuaria sendo duvidosa.

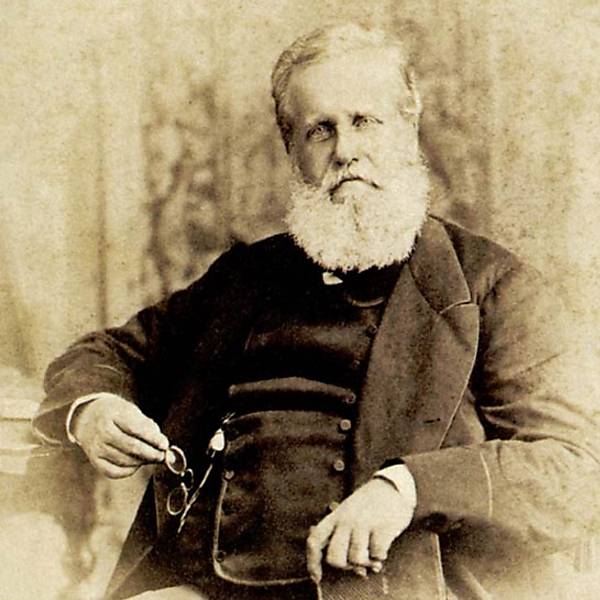

Os escritos e as ações de Pedro, regente de apenas 22 anos àquela altura, comprovam esse abismo de intenções. Ele não cogitava lutar pela emancipação do Rio de Janeiro e das províncias em relação a Portugal.

Seu anseio era, sobretudo, preservar a autonomia que o território tinha conquistado na condição de porção americana do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, não mais uma colônia. Era, de certa forma, um avanço notável, resultante da vinda da família real, liderada por seu pai, dom João 6º, em 1808.

Entre essa autonomia perseguida pelo regente e a Independência, sacramentada um ano depois, existia a distância de um oceano.

As discussões de 1821 não prenunciavam o terremoto político que estava por vir, o que não significa que o ano tenha passado ileso aos tremores institucionais. Antes de lembrá-los, porém, vale recordar, em linhas gerais, algumas características dessa parte do reino naquela época.

Não existia uma unidade nacional, como entendemos hoje. "O que é o Brasil nesse período? Há, na verdade, Brasis", afirma a historiadora Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves, professora da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) e autora de livros sobre esse período, como "Corcundas e Constitucionais: a Cultura Política da Independência (1820-1822)".

Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul estabeleciam contatos frequentes entre si, principalmente trocas comerciais, mas eram bem mais raros os intercâmbios entre essas províncias e o norte —não se usava ainda a divisão Norte e Nordeste.

O Conciliador, único jornal de São Luís naquele tempo, se referia aos moradores do Rio como "nossos contemporâneos austrais". No comentário bem-humorado de Marcelo Cheche Galves, professor de história da Uema (Universidade Estadual do Maranhão), é como se o jornal maranhense dissesse sobre a sociedade da então capital: "É gente que até sei que existe, mas não sei quem é, como se fosse um outro mundo".

Para historiadores como José Murilo de Carvalho, foi só na Guerra do Paraguai, quase meio século depois, que um número expressivo de brasileiros começou a se sentir como parte de uma ampla comunidade, com sinais mais evidentes de identidade nacional.

No início dos anos 1820, essa porção do reino tinha cerca de 4,5 milhões de habitantes, pouco mais de 2% da população atual. Eram, em sua grande maioria, indígenas, negros escravizados, libertos, mestiços e brancos pobres —apartados das discussões políticas.

Além dos nobres e de uma rede de funcionários públicos (no caso do Rio de Janeiro), debatia os desígnios do Brasil, em jornais e panfletos, uma elite econômica formada por negociantes (categoria que inclui os traficantes de escravos), fazendeiros, grandes comerciantes, entre outros setores.

E havia os estamentos médios, dos quais faziam parte padres, advogados, boa porção dos militares e pequenos comerciantes.

O Brasil de 1821 tinha uma economia mais forte e variada do que quando era colônia, graças às inovações e à flexibilidade promovidas ao longo do período joanino.

"Nos séculos 17 e 18, o governo central português colocou-se como um sólido muro entre o Brasil e o resto do mundo. Todos os intercâmbios oficiais exigiam baldeação em Lisboa [...]. Com a vinda da Corte [em 1808], o muro virou um biombo, bem mais permeável", escreve Jorge Caldeira em "História da Riqueza no Brasil".

Caldeira mostra com nitidez em seu livro como a economia brasileira era bem mais pujante que a portuguesa nesse período. Tratava-se, contudo, de uma fatia do reino profundamente desigual em seus estratos sociais, com pouquíssima integração entre as duas grandes regiões, o sul e o norte.

Esse Brasil foi tomado pelos ventos trazidos da Revolução Liberal do Porto, deflagrada em agosto de 1820. Influenciado pela Revolução Francesa, o movimento liderado pela burguesia mercantil buscava dar fim ao regime absolutista, limitando o poder do monarca por meio de uma Constituição.

A revolução era também uma resposta à crise econômica em Portugal, decorrente, em grande parte, da liberdade comercial concedida por dom João 6º ao Brasil.

Um efeito da agitação no Porto foi a convocação das Cortes Gerais e Extraordinárias, que não se reuniam desde 1697. Escolhidos por intermédio de um complexo mecanismo eleitoral em todas as partes do reino, os deputados foram encarregados de montar um sistema político que Portugal jamais havia tido, uma monarquia constitucional.

As notícias correram o Atlântico e chegaram a dom João 6º, que demorou para reagir diante da iminente perda de poder. Os parlamentares estavam decididos a "torná-lo servo da nação concretizada nas Cortes, tão significativamente denominadas Soberano Congresso", como escreveu Octávio Tarquínio de Sousa em uma das mais importantes biografias de dom Pedro 1º, dividida em três volumes.

Em 26 de fevereiro de 1821, sob pressão de agitadores portugueses e brasileiros que se reuniam no largo do Rocio (atual praça Tiradentes), no centro do Rio, dom João 6º foi a público anunciar que concordava com as diretrizes das Cortes e reconhecia oficialmente a Constituição, a ser promulgada mais adiante.

Era um grande revés não só para o monarca. No trono português desde 1641, a dinastia de Bragança se enfraquecia. "O fato de o rei se ver obrigado a se subordinar a uma Constituição mudou a lógica de poder. A Constituição quebrou a base da autoridade", afirma Marcelo Cheche Galves, autor de "Ao Público Sincero e Imparcial: Imprensa e Independência na Província do Maranhão".

Dez dias depois, dom João 6º assinou um decreto, que determinava o retorno dele a Portugal e concedia poderes ao filho Pedro, "ficando o príncipe real encarregado do Governo Provisório do Brasil".

Em 26 de abril, para a felicidade da rainha Carlota Joaquina, que, como se sabe, detestava o Brasil, a família real e seus vassalos embarcaram rumo a Lisboa.

Outro marco desse período foi a entrada em vigor, no mês de julho, da lei de imprensa, que punha fim à censura prévia em todo o Reino Unido de Portugal. A decisão impulsionou a publicação de títulos no Brasil, com o lançamento de jornais como o Revérbero Constitucional Fluminense, editado por Gonçalves Ledo e Januário da Cunha, que se tornariam entusiastas da Independência ao longo de 1822.

As causas liberais defendidas pelas Cortes ganhavam crescente apoio das províncias brasileiras, a começar pelo norte. O Pará foi a primeira a anunciar a adesão. Por isso, Manuel de Oliveira Lima, um dos principais estudiosos da Independência, se referiu a 1821 como o ano do constitucionalismo português.

Jornais e panfletos do norte e do sul tinham como alvo frequente a política absolutista, que vigorara até então, e começaram a difundir conceitos, como cidadania e soberania, sob a influência das Revoluções Francesa e Americana, além, claro, da Revolução do Porto.

"Os jornais são publicados com periodicidade definida. Os panfletos não, eles saem ao sabor dos acontecimentos políticos. Por isso, nós os chamamos de escritos de circunstância", afirma Lúcia Maria Neves, da Uerj. "Muitos faziam uma espécie de pedagogia cívica. Alguns explicavam o que era Constituição por meio de paródias das orações da Igreja Católica. Um deles dizia ‘Constituição portuguesa que estais no céu, santificado seja o vosso nome’. E logo depois: ‘Livrai-nos do despotismo’."

O Brasil se alinhava às Cortes no apreço ao constitucionalismo, mas não demorou para que o mal-estar entre os dois lados do Atlântico se impusesse, opondo Rio e Lisboa, como conta a historiadora Isabel Lustosa, autora de livros como "Insultos Impressos - A Guerra dos Jornalistas na Independência" e "D. Pedro 1º", da série Perfis Brasileiros.

Entre as ações das Cortes, teve repercussão ruim a iniciativa de votar questões ligadas ao Brasil antes da chegada a Lisboa dos representantes que tinham sido eleitos na fatia americana do reino.

Em uma analogia simplória, seria como o Congresso, em Brasília, discutir projetos para evitar as queimadas no Pantanal sem a presença dos parlamentares do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, diretamente ligados à região.

Era visível certa insensibilidade política do chamado Soberano Congresso, dizem alguns estudiosos. Prevalecia o ressentimento com o Brasil, argumentam outros. O mais provável é que ambos os fatores tenham contribuído para que as Cortes tomassem uma decisão que aumentaria a insatisfação das elites desse lado do Atlântico, principalmente no Rio de Janeiro.

Um decreto assinado em setembro de 1821, em Lisboa, que chegou à capital brasileira em dezembro, determinava o fechamento dos tribunais superiores aqui instalados e, mais surpreendente ainda, o regresso do regente a Portugal.

Nessa toada, as Cortes irritavam uma parcela influente da sociedade brasileira que queria a permanência de Pedro. "O conhecimento que a imprensa tornava acessível sobre os debates e os projetos de alguns deputados portugueses para o Brasil envenenava o ambiente brasileiro com relação às Cortes", diz Isabel Lustosa.

Apesar da tensão entre as duas partes do Reino Unido, o regente não vislumbrava a independência. Ele até considerou voltar a Portugal, em obediência às Cortes, mas foi convencido a ficar —pesou a opinião de sua esposa, Leopoldina (mais tarde imperatriz), que voltaria a exercer influência sobre Pedro em episódios importantes dos anos seguintes.

Com uma aptidão para os jogos políticos que faltava ao pai, como insiste Tarquínio de Sousa em sua obra, o regente passou a demonstrar abertamente que não iria se sujeitar a Lisboa, mas não considerava àquela altura encabeçar um movimento de separação do Brasil do Reino Unido de Portugal.

A esse respeito, Galves, historiador da Uema, ressalta a diferença entre autonomia —o que Pedro buscava, especialmente depois desse decreto— e independência.

"Quando o rei volta para Portugal, a grande discussão é o esvaziamento ou não do Rio de Janeiro como centro de autoridade. Uma das alternativas políticas que surgem nesse momento é a possibilidade de um Império dual [também chamada de monarquia dual], por meio do qual são mantidos dois centros de autoridade equivalentes. Ou seja, a porção americana do reino com os mesmos direitos da porção europeia. Mas não é ruptura, não é separação", afirma.

Ou, nas palavras da historiadora Lúcia Neves, "autonomia não quer dizer cortar laços".

Há nesse campo uma divergência entre duas estudiosas desse período histórico. Depois de mais de duas décadas de pesquisas em jornais e panfletos daquela época, em acervos no Brasil e no exterior, Neves afirma categoricamente que "ninguém falava sobre Independência em 1821", sob esse viés da ruptura.

Já Lustosa argumenta que houve "referências pontuais, subterrâneas" à Independência em 1821. Ela se baseia nas pesquisas de Tarquínio de Sousa, o grande biógrafo de dom Pedro 1º, e em uma carta enviada pelo regente ao seu pai, dom João 6º. A correspondência, de acordo com ela, oferece indícios de manifestações nessa direção.

"Queriam e dizem que me querem aclamar imperador. Protesto a Vossa Majestade que nunca serei perjuro, que nunca lhe serei falso", escreveu Pedro, conforme a citação de Lustosa no livro "D. Pedro 1º".

Conselheiro de Pedro, de quem seria ministro a partir de 1822, e intelectual de grande prestígio, José Bonifácio de Andrada e Silva via o Brasil como parte fundamental do Reino de Portugal, que se desenvolveria com mais universidades e outras instituições públicas.

Segundo Lúcia Neves, Bonifácio sabia que o regente era o único homem capaz de impedir um esfacelamento do território, com cada província buscando a sua própria emancipação. E, mesmo assim, ele só passou a considerar um gesto mais incisivo, como a ruptura com Portugal, com o aprofundamento das desavenças ao longo de 1822.

Apesar das discordâncias com as Cortes de Portugal, que cresciam dia após dia no final de 1821, era hegemônica a percepção no Brasil de que a independência não era a melhor saída. De acordo com Galves, essa visão se reforçava com a memória, nas províncias do sul e do norte, da derrota dos insurgentes na Revolução Pernambucana de 1817.

O movimento de caráter separatista havia sido sufocado pelas tropas portuguesas. "A Revolução de 1817 ensina às elites brasileiras que acordos ruins são melhores do que desacordos", diz o historiador.

Esse cenário se alterou de modo intenso a partir dos primeiros meses de 1822, a começar pelo Dia do Fico, em 9 de janeiro. Os parlamentares em Lisboa rejeitavam sinais de conciliação e reagiam com agressividade às iniciativas de Pedro, uma dinâmica que se repetiu diversas vezes. Até que veio setembro, dando início a uma série de rupturas, algumas sangrentas, como a que ocorreu na Bahia, em 1823.

É preciso, no entanto, fazer justiça às Cortes em um ponto específico. Lisboa pretendia reaver privilégios perdidos com a ida de dom João 6º para o Rio, mas afirmar que buscava recolonizar o Brasil, uma versão corrente ainda hoje, é um exagero. "Uma das maiores fake news em relação àquele momento é a ideia de que Portugal queria recolonizar o Brasil. Não há um projeto que passe perto disso", diz Galves.

Ainda que não fosse uma recolonização, havia um evidente retrocesso, que empurrava o Brasil para longe de Portugal. O regente estava prestes a se tornar imperador, mas essa é uma outra história.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.