米国航空宇宙局(NASA)と国立天文台 野辺山太陽電波観測所の研究者を中心とした研究チームは、20年におよぶ太陽観測の結果、太陽全体の活動が次第に低下していることを明らかにした。同成果は、米国の天体物理学専門誌「Astrophysical Journal Letters」に掲載された。

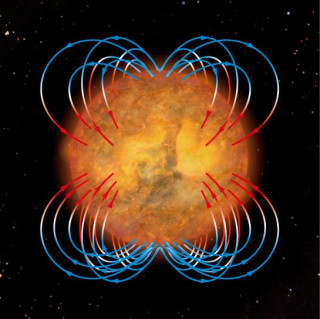

太陽の比較的低緯度(30度以内)の活動度を表す指標としては黒点数がよく利用されている。黒点数は、ほぼ11年の周期で増減を繰り返し、黒点磁場の極性(N極、S極)の並び方は1周期ごとに反転する。周期には番号が付けられ、現在は第24活動周期の上昇期にあたるが、第23周期の極小期には太陽表面に黒点のまったく見られない日が長く続いていたほか、通常より約2年長かったことが知られており、近年の太陽活動が従来とは異なった状況を示すようになっていた。

高緯度の活動も11年の周期を示すが、高緯度では、太陽活動が極小になる時期は黒点数が最大の時期(低緯度での活動極大期に対応する)となる。極域は太陽の縁に近く、観測するためには高い空間分解能を持つ観測装置が必要なため、日本の太陽観測衛星「ひので」による高精度観測により可能となった。

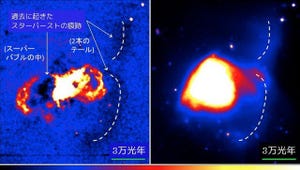

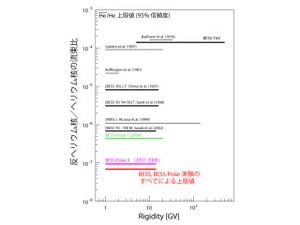

一方、マイクロ波帯の電波で太陽を観測すると極域が明るく見え、その明るさが極域の活動度を示すことが近年わかってきた。八ヶ岳山麓の野辺山高原に設置されている電波ヘリオグラフは、1992年から20年間周波数17GHzで太陽の全面像を撮像してきており(電波蝶形図)、磁場図と合わせてみた結果、第22~24太陽活動周期における太陽全面の活動が極域・低緯度帯ともにこの20年の間に次第に低下していることが判明した。

また、2012年3月時点で、北極の明るさは極小期(低緯度帯の極大期に対応)を迎えていることも示されており、北極では太陽活動の11年の周期が保たれているものの、南半球ではそうした気配をうかがうことができない状況となっているという。そのため、研究グループでは、過去20年におよぶ観測結果に基づくと、今後も極域および低緯度帯(黒点やフレアなど)の活動度の低下や南半球での極域と低緯度帯の活動の同期のずれなどが継続していくものと見ており、どこまで低下するのか(マウンダー極小期が再来するのか)、いつ回復するのかについても、活動の招待である磁場(黒点、極域)の生成機構やその変動の原因が不明であるため、現時点で根拠を持っての回答はできないとしている。

なお研究グループでは、こうした太陽活動の周期が南半球と北半球で太陽活動周期がずれているという状況は、衛星や地上での太陽専用大型装置が揃ってからは初めての経験だとしており、今回の成果は、これまでの太陽物理学としての太陽活動に対する理解に疑問を投げかけるとともに、太陽活動に依存している惑星間空間や地球上層大気への長期間にわたる影響の問題にもなるとコメントしている。